Die Dunkelkammer

Die neue Informationsfreiheit: Was sie kann – und was nicht (mit Mathias Huter)

Von Michael Nikbakhsh. Die 225. Ausgabe ist eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Politik-Podcast "Ganz Offen Gesagt" und Stefan Lassnig. Wir sprechen mit dem Anti-Korruptions- und Transparenz-Experten Mathias Huter, er ist unter anderem Vorstand des Vereins Forum Informationsfreiheit, der die Plattform "FragDenStaat" (www.fragdenstaat.at) betreibt.

Das Forum Informationsfreiheit hatte zugleich maßgeblichen Anteil daran, dass es nunmehr ein Informationsfreiheitsgesetz gibt, das staatliche Stellen zu mehr Transparenz gegenüber Bürgerinnen und Bürger verpflichtet.

Aber was genau können wir nunmehr erfahren, das bisher verborgen blieb? Welche Stärken und Schwächen hat das neue Gesetz und wie kommt man eigentlich an all diese Informationen?

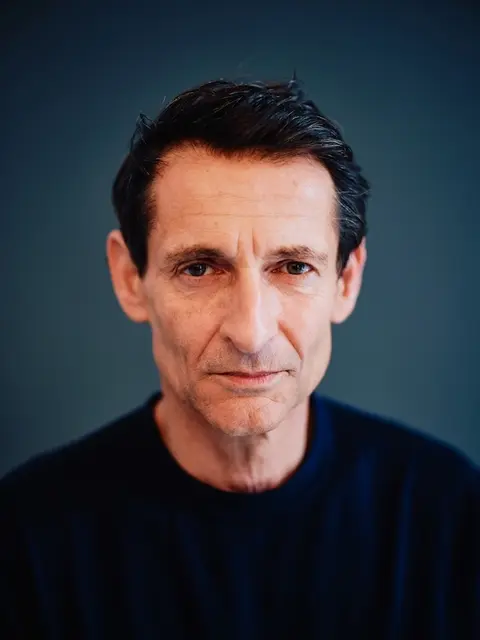

Michael Nikbakhsh

Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbakhsh und heute geht es um Informationsfreiheit, also ganz konkret um das neue Informationsfreiheitsgesetz, das seit dem 1. September gilt. Diese Ausgabe ist zugleich eine Gemeinschaftsproduktion mit unserem Schwestern-Podcast ganz offen gesagt und Stefan Lassnig. Gemeinsam begrüßen wir im Studio den Antikorruptions- und Transparenz-Experten Mathias Huter. Mathias Huter hat viel Erfahrung in diesen Bereichen. Er war und ist national und international unterwegs. Er ist unter anderem Vorstand des Vereins Forum Informationsfreiheit, der die Plattform Frag den Staat betreibt. Das Forum Informationsfreiheit hatte zugleich maßgeblichen Anteil daran, dass es nunmehr ein Informationsfreiheitsgesetz gibt, also ein Gesetz, das staatliche Stellen, also vor allem Ämter und Behörden, zu mehr Transparenz gegenüber uns Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Vom Amtsgeheimnis zur Informationsfreiheit war es ein langer Weg und jetzt schauen wir mal, wo uns der noch hinführt.

Aber was können wir als Bürgerinnen und Bürger denn nunmehr erfahren, das bisher verborgen geblieben ist? Welche Stärken und Schwächen hat das neue Gesetz und wie kommt man überhaupt an all diese Informationen? Das und noch mehr, das gibt es jetzt.

Stefan Lassnig

Lieber Mathias, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Es ist ja heute insofern eine besondere Aufnahme, als es eine gemeinsame Folge mit Michael Nikbakhsh vom Podcast Die Dunkelkammer ist. Hallo Nik.

Michael Nikbakhsh

Hallo Stefan.

Stefan Lassnig

Das Thema Informationsfreiheit interessiert uns nämlich beide sehr brennend und deswegen haben wir gesagt, wir machen diese Episode gemeinsam. Es wird heute um Transparenz gehen und das ist auch ein gutes Stichwort, weil auch bei unserem Podcast Ganz Offen Gesagt ist das Grundmotiv: Transparency ist the new objectivity. In diesem Sinne beginnen wir Ganz Offen Gesagt immer mit der traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob du, Mathias, aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Die erste Frage beantworte ich selbst, weil die leicht zu beantworten ist. Wir haben uns gerade vor fünf Minuten kennengelernt, wie du da bei uns im Studio aufgetaucht bist. Und damit gleich zur zweiten Frage, ob du aktuell oder in der Vergangenheit für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.

Mathias Huter

Hallo, danke für die Einladung. Nein, bin ich nicht und war ich nicht. Ich bin aktuell, also mein Hauptberuf ist im Bereich Entwicklungshilfe. Ich leite eine Antikorruptions-Dachorganisation zum Bereich Antikorruption auf UNO-Ebene und werde da auch aus internationalen Entwicklungshilfetöpfe finanziert. Also Norwegen, Dänemark, die Regierungen unterstützen das, aber keine österreichischen Gelder, keine österreichischen Parteien.

Stefan Lassnig

Sehr gut, danke für diese Transparenz. Damit steigen wir ins Thema ein. Es geht heute ums Informationsfreiheitsgesetz, das neue Gesetz. Das gilt ab 1. September in Österreich und das bedeutet zumindest in der Theorie, aber das werden wir heute besprechen, dass alle Menschen in Österreich ein Grundrecht darauf haben, Informationen von österreichischen Behörden und öffentlichen Unternehmen zu bekommen. Das ist sozusagen jetzt flapsig gesagt das Gegenteil von dem, was bisher gegolten hat, nämlich das Amtsgeheimnis. Du arbeitest ja als Generalsekretär unter anderem auch im Forum Informationsfreiheit und du bist maßgeblich dafür verantwortlich, dass es dieses Gesetz gibt. Dafür war allerdings jahrelange Arbeit notwendig. Kannst du dich noch erinnern, wann das war, wo du dich das erste Mal dafür eingesetzt hast?

Mathias Huter

Also ich habe mich in Österreich zum ersten Mal vor elf Jahren begonnen dafür zu engagieren. Da gab es eine Initiative bereits, die von Josef Barth und auch dann Hubert Sickinger ins Leben gerufen wurde, wo sich verschiedene Aktivistinnen, Leute aus der Verwaltung, Juristinnen mit ihrer Expertise eingebracht haben, mit dem Ziel, das Amtsgeheimnis, das seit Jahrzehnten in der Verfassung festklebt und sich als Kultur über das Land gelegt hat, aufzubrechen. Und ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild war von Anfang an das Ziel. Hamburg hatte da gerade nach einem großen Skandal rund um die Elbphilharmonie ein sehr innovatives Transparenzgesetz verabschiedet und das war sozusagen unser Ausgangspunkt. Das wollten wir auch. Und seit jetzt 11, 12 Jahren gibt es das Forum Informationsfreiheit, das sich eben da in diesem Bereich engagiert. Und das ist also keine Einzelleistung, sondern es ist ein Team von Leuten, von Unterstützerinnen und Unterstützern, die sich da ehrenamtlich engagiert haben.

Und auch viele Journalistinnen Und Journalisten, viele NGOs haben das Thema immer wieder am Laufen gehalten und so den Druck aufgebaut, dass endlich dieses neue Grundrecht jetzt gekommen ist.

Stefan Lassnig

Auf der Website habe ich gesehen, die ersten Aktivitäten haben tatsächlich schon 2011 angefangen. Also wir reden ja davon, wenn wir jetzt 25 sagen, 14 Jahre, wo man die ersten Aktivitäten schon feststellen hat können. Übrigens für unsere Hörerinnen und Hörer von ganz offen gesagt der Hinweis, der Josef Barth, der bereits von dir angesprochen worden ist, war auch schon ganz offen gesagt zu Gast, nämlich in der Folge 16 2022. So, aber jetzt Nik du, bitte.

Michael Nikbakhsh

Es wirkt heute so selbstverständlich, obwohl es seit dem 1. September erst in Kraft ist. Aber wir haben das jetzt, wir haben da jetzt echt was erstritten wie Zivilgesellschaft. Aber ich habe ja immer wieder mit dem Josef Barth und anderen, die da im Laufe der Jahre beteiligt waren, geredet. Das war natürlich alles andere als ausgemachte Sache. Wie soll man sich das vorstellen? Ihr habt euch damals zusammengefunden, Es war eher so aktivistisches Projekt zunächst und hattet eine Idee und dann man gründet ein Forum, man setzt erste Aktivitäten, ihr habt eine Website, das werden wir alles noch herausarbeiten, geschaffen. Aber all das ehrenamtlich und mit völlig ungewissem Ausgang. Fangen wir vielleicht so an, wie habt ihr euch überhaupt motivieren können über all die Jahre?

Mathias Huter

Ich glaube, es war bei vielen Leuten eine gewisse Frustration da, dass man einfach die Informationen, die Daten, die Dokumente, die man als Steuerzahlerin, als Steuerzahler, als Bürgerin, als Bürger eigentlich haben sollte, dass man da einfach an Mauern läuft und dass das so nicht nachhaltig ist, also dass man so keine moderne Demokratie aufsetzen kann, sondern dass wir das neu denken müssen. Und ich glaube in Österreich, wir waren bis vor ein paar Tagen die letzte Demokratie Europas, die den Bürgerinnen und Bürgern kein Grundrecht auf Zugang zu staatlichen Dokumenten eingeräumt hat. Der Vatikan hat das auch nicht, Aber sogar Autokratien wie Belarus und Russland haben das zumindest auf dem Papier.

Also wir waren da absolute Nachzügler. Und ich glaube, das haben viele erkannt, dass Österreich da einfach hinterherhinkt. Und am Anfang gab es eine Petition, die dann sehr schnell Leute unterstützt haben. Das waren noch andere Zeiten, wo es auch mehr Aufwand gebraucht hat, um so viel Unterstützung im Internet zu sammeln. Also Social Media war dann noch in einer anderen Phase der Entwicklung. Und da ist dann auch sehr schnell die Politik wach geworden. Und da gab es etwa einen jungen, motivierten Staatssekretär namens Sebastian Kurz, der gesagt Ja, das klingt spannend, da ist die junge ÖVP dahinter, das werden wir auch in den nächsten Monaten umsetzen.

Damals war die Regierung auch Kanzler Faymann, Ostermeier oder zuständige Minister, Wenn ich mich richtig erinnere. Also da kam sehr schnell von der damals großen Koalition das Versprechen ja, das ist eine interessante Initiative, in den nächsten paar Wochen vor der nächsten Sommerpause ist das getan, Amtsgeheimnis wird abgeschafft und dem Panda nicht so. Aber die Politik hat sehr schnell erkannt, dass man sich sehr einfach positive Schlagzeilen abholen kann, indem man eine Reform ankündigt. Also wir kündigen Transparenz an, wir versprechen es. Das ist die Schlagzeile. Regierung kündigt Transparenz an und dann einfach nicht liefert. Also diesen Zyklus haben wir mehrfach gesehen in den letzten 10, 12, 13, 14 Jahren.

Mehrere Regierungen, Ankündigungen, Versprechungen und dann kommt leider doch noch was dazwischen. Dann war eine andere Priorität wichtiger. Und da war der lange Atem von einer breiten Gruppe in der Zivilgesellschaft sehr wichtig, um hier diese Idee über die Ziellinie zu kriegen.

Michael Nikbakhsh

Ich erinnere mich gut an einige internationale Recherchen, an denen ich beteiligt war im Laufe der Jahre, wo du an einem Punkt dieser gemeinschaftlichen internationalen Recherche kommst, wo man dann die sogenannten Freedom of Information Act Anfragen schickt an öffentliche Stellen, weil man eben gemeinsam an etwas arbeitet, das öffentliche Stellen betrifft. Und Team Österreich musste dann immer Ja, wir können diese Freedom of Information Act Anfragen nicht stellen, weil wir keinen Freedom of Information Act haben. Ja, wir hatten schon bisher ein Auskunftspflichtgesetz, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Das war nun gut. Also nicht mal eine Krücke, um ordentliche Recherchen zu machen.

Mathias Huter

Genau, aber international, wenn man mit Journalistinnen, mit Aktivistinnen geredet hat, das war immer das Erstaunen ganz groß, dass in Österreich das Unbekannte ist als Idee, als Konzept, ein Zugang zu staatlichen Dokumenten, dass die Idee, Verträge oder Beschaffungsvorgänge transparent zu machen, völlig absurd erscheint in der Verwaltung. Also da hat es auch wirklich über 10, 15 Jahre hinweg eine Überzeugungsarbeit gebraucht in der öffentlichen Meinung, dass das ein Konzept ist, das überall sonst funktioniert, das auch auf Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention passiert und durch internationale Gerichtsentscheidungen abgesichert ist. Also da mussten wir wirklich am Anfang Verständnis aufbauen. Was heißt das denn, wenn wir von Informationsfreiheit, von Informationszugang sprechen? Also die erste Reaktion war oft auch von Naja, dann wird der Bürger gläsern und das darf doch nicht sein, dass wir die Privatsphäre verlieren. Da war dann die erste Aber mein Steuerbescheid soll nicht im Internet stehen und das ist nicht das, wovon wir geredet haben. Also wir reden nicht von einem gläsernen Bürger, sondern von einer gläsernen Verwaltung, einem gläsernen Staat.

Und das zu erklären, wie das auch funktionieren kann und soll, das hat wirklich lange gebraucht. Aber wir haben es geschafft, von dieser neuen Idee von Transparenz wirklich dorthin zu kommen, dass die Politiker sich rechtfertigen mussten, warum es das noch immer nicht gibt in Österreich. Also diese Erkenntnis aufzubauen, das hat einfach Zeit gebraucht. Und ein wichtiger Weg, wie wir diese Idee auch weiter vorangetrieben haben, war eben eine eigene Bürgeranfrageplattform Frag den Staat, die ein Mitstreiter, der Markus Hammettner, ins Leben gerufen hat.

Michael Nikbakhsh

Ihr habt mit allen maßgeblichen politischen Akteuren, die in einen Gesetzgebungsprozess eingebunden waren, im Laufe der Jahre gesprochen. Wo war der Widerstand oder die Reserviertheit gegenüber dem Projekt am größten?

Mathias Huter

Also ich würde sagen, bei der FPÖ gab es sehr endenwollendes Interesse. Da gab es mitunter Leute, die das in Ansätzen interessant fanden, aber nicht wirklich als weitere Idee. Ich glaube, bei der SPÖ und bei der ÖVP gab es wenig Verständnis, wenig Enthusiasmus für diese Idee. Vielleicht gab es einzelne Leute, die das doch ganz gut fanden. Aber ich glaube, in der Parteitiefe gab es doch die Angst, dass dadurch die eigene Machtbasis auf unterschiedlichen Ebenen angegriffen werden könnte. Bei den NEOS, die haben als allerersten Antrag im Parlament ein Informationsfreiheitsgesetz, wo wir mitgewirkt haben, eingebracht. Also bei den NEOS ist das, glaube ich, schon ein gewisser.

Also das war auch Beate Meindl Reisinger, die das damals als ersten Antrag im Parlament eingebracht hat. Also da war immer das Commitment, glaube ich, das ehrliche Commitment, soweit ich das beurteilen kann. Es soll dieses Grundrecht geben, es soll Transparenz geben. Und die Grünen waren auch, die die Idee auch weitergebracht haben, manchmal pragmatischem Zugang, manchmal enthusiastischer. Aber die beiden Parteien, also glaube ich, müssen sich jetzt nicht viel vorwerfen lassen, dass dort die Transparenzidee wirklich gelebt wurde.

Michael Nikbakhsh

Wobei interessanterweise, als das Informationsfreiheitsgesetz in seiner jetzigen Form am 31. Jänner 2024 beschlossen worden ist. Im Nationalrat ist es gegen die Stimmen von NEOS und FPÖ passiert. Die FPÖ feuert bis heute dagegen. NEOS, glaube ich, finden sie jetzt nicht mehr so schlimm. Die fanden das, wenn ich es richtig verstanden habe, damals unzulänglich, das Gesetz, weil sie meinten, es gibt zu viele Ausnahmen.

Mathias Huter

Genau, also da gab es verschiedene Kritikpunkte, dass das Gesetz nicht stark genug ist und das Gesetz ist mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Der Grund ist, dass es jetzt ein einheitliches Gesetz für Bund, Länder und Gemeinden gibt und das Gesetz in die Länderkompetenz eingreift. Und das haben sich die Länder quasi abkaufen lassen. Das heißt, in Zukunft braucht es die Zustimmung aller Bundesländer für eine Reform des Gesetzesklausel. Wir nennen das Ewigkeitsklausel. Das heißt, jeder Landeshauptmann, jede Landeshauptfrau könnte sagen, ich hebe die Hand, ich will das nicht verschärft oder nachgebessert sehen und eine Zweidrittelmehrheit und alle Landeshauptleute im Boot zu haben, das ist ein politisches Unterfangen, das sehr viel Zeit und Energie braucht. Ob das sich so schnell wieder ergibt, diese Konstellation, bezweifeln wir.

Stefan Lassnig

Ich würde gerne noch mal zu dem Punkt kommen, wer wollte dieses Gesetz und wer nicht. Mir fallen dazu zwei Sprüche ein, die mögen vielleicht ein bisschen platt sein, aber ich finde, sie passen da ganz gut an. Wenn man den Sumpf trockenlegen will, darf man nicht die Frösche fragen. Also der kommt mir da in den Sinn. Und der zweite ist jetzt vielleicht nicht so platt, aber Wissen ist Macht, war natürlich dieses Herrschaftswissen. Du hast es schon angedeutet, es war.

Mathias Huter

Natürlich eine Machtfrage, oder Es ist absolut eine Machtfrage. Es ist auch eine Kulturfrage, glaube ich. Wie sich die Verwaltung oder die Politik sieht, sieht man sich als die Machthabenden oder als die, die dem Volk, dem Volk, der Öffentlichkeit, dem öffentlichen Interesse dienen wollen und auch rechenschaftspflichtig sein wollen, inklusiv Hansen wollen, dass alle Betroffenen auch die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Und da gibt es über die Ebenen hinweg, also wir sehen auf Gemeindeebene, Gemeindebund, viele Bürgermeister sind in der Regel Männer, die ein Problem haben mit Transparenz, wenn da jemand daherkommt und auf einmal Fragen stellt, die unangenehm sind. Wir haben schon einen Widerstand auch in der Verwaltung gesehen. Da ist die Angst, glaube ich, zum Teil mitunter eine Machtfrage, glaube ich, aber mitunter auch eine Angst haben wir die Ressourcen, diese Transparenz auch in der Praxis umzusetzen. Und da hat die Regierung jetzt sehr wenig Ressourcen zur Verfügung gestellt, um die Transparenz auch wirklich mit Leben zu erfüllen.

Und dann natürlich in den Parteien gab es auch die Angst, naja, kann das instrumentalisiert werden, um vielleicht Ansätze von Korruption, Günstlingswirtschaft, Verschwendung aufzustöbern. Und da gab es dann in der Öffentlichkeit natürlich immer volle Zustimmung, volle Bekenntnis zur Transparenz. Aber wenn es dann ums Handeln ging, war der Enthusiasmus bei den machthabenden Parteien oft enden wollend, um da vielleicht noch.

Michael Nikbakhsh

Was dazu zu tun. Ich habe das ja aus eigener Erfahrung im journalistischen Arbeiten kennengelernt, wie auf Grundlage der bis vor kurzem geltenden Regelungen gehandelt oder eben nicht gehandelt wurde. Was weiß ich. Wir hatten zum Beispiel schon längst die Regelung, dass in großen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren, also mit großer öffentlicher Relevanz im Falle einer Einstellung, eine öffentliche Mitteilung erfolgen soll auf Ebene der Oberstaatsanwaltschaften, warum dieses Verfahren eingestellt wurde. Das wurde gemacht, es wurde nicht gemacht. Das war ziemlich random. Es wurde immer dann gemacht, wenn ein Journalist bei einer Oberstaatsanwaltschaft angerufen hat und gefragt hat, wo ist diese Einstellungsbegründung.

Ein zweiter Fall, den haben der Martin Thür und ich quasi dann letztlich bis zum OGH durchtragen oder tragen müssen, der begann mit der Feststellung, so steht es auch im Gesetz, das Grundbuch ist öffentlich. Und dann stellt sich aber heraus, es ist eben nicht so öffentlich, wie wir gedacht haben, dass es ist. Da ging es eben um die Möglichkeit, nach Namen zu suchen. Man kann nach Adressen im Grundbuch suchen, aber nicht nach Namen von Personen. Uns interessierten damals russische Oligarchen und Sanktionen. Und ja, wir sind dann auf einen Weg geschickt worden, begann im Justizministerium, ging dann zum Bezirksgericht Wien, Innere Stadt, dann zum Landesgericht und dann zum Obersten Gerichtshof. Das muss man auch wollen.

Ich glaube, dass wir auch da werden wir dann kommen zur Ist Situation. Aber wie soll ich sagen, so wie ich es kennengelernt habe, insgesamt war die Verwaltung, wenn es an Kommunikation geht, nicht notwendigerweise dein Freund.

Mathias Huter

Genau. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass die rechtliche Lage für die Verwaltungsmitarbeiterinnen keine einfache ist und leider auch keine einfache war. Also das wird weiter so bleiben, denn es gab den Straftatbestand der Amtsgeheimnisverletzung. Das heißt wenn man als Verwaltungsmitarbeiterin, Verwaltungsmitarbeiter eine Anfrage beantworten will, sich dann jemand beschwert und dann sich herausstellt, das hätte man nicht herausgeben dürfen, dann stand man mit einem halben Fuß im Gefängnis. Also die Anreize waren auch nicht da, für die Verwaltung wirklich transparent und offen zu agieren. Und dann ist natürlich auch die Hilft es einer eigenen Karriere, wenn man jetzt sozusagen sensible, vielleicht politisch unangenehme Informationen herausgibt? Und das ist jetzt eben auch eine Frage, wo wir Druck machen müssen, dass sich dieser Zugang ändert, dass transparentes Handeln in der Verwaltung nicht der eigenen Karriere schaden könnte und nicht als Aktion gesehen wird, wo man sozusagen dem eigenen Haus schadet, sondern als Bürgerpflicht und als Teil des Verwaltungshandelns gesehen wird.

Stefan Lassnig

Ich würde gerne zu den Stärken und Schwächen des jetzigen Gesetzes kommen. Vielleicht fangen wir mit den Schwächen an. Du hast es schon, du hast die Gemeinden schon erwähnt und da ist ja Also im jetzigen Gesetz steht ja drinnen, dass Gemeinden unter 5000 Einwohnerinnen von der proaktiven Veröffentlichung zum Beispiel ausgenommen sind. Bedeutet das, dass auf der kommunalen Ebene schwerer durchzusetzen sein wird?

Mathias Huter

Das kann es mitunter bedeuten. Also Gemeinden dürfen, wenn sie wollen, Verträge, Gutachten, Studien automatisch veröffentlichen, wenn sie kleiner als Einwohner sind. Aber sie haben nicht diese Pflicht. Dazu muss man sagen, dass es diese und das ist ein sehr österreichischer Zugang. Es gibt diese Verpflichtung für alle Behörden, automatisch Studiengutachten, andere Dokumente, Verträge über Euro ins Internet zu stellen, aber es gibt keine Stelle, die das kontrolliert und es gibt keine Sanktionen, wenn man es nicht macht. Das heißt, es braucht wirklich den öffentlichen Druck, das öffentliche Nachfragen, um sicherzustellen, dass das Gesetz hier umgesetzt wird.

Stefan Lassnig

Das zeigt sich auch daran, dass es nicht einmal ein offiziellen Informationsbeauftragten oder eine Beauftragte oder Beratungsstelle gibt, oder?

Mathias Huter

Genau das ist ein wichtiger Aspekt. Wir sehen in vielen Ländern, wo die Transparenz dann in der Praxis im Alltag gelebt wird und funktioniert, gibt es eine unabhängige Stelle, die die Umsetzung kontrolliert, die auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Seite steht, mit Fragen, mit Richtlinien, mit Anleitungen und die auch den Behörden zur Seite steht. In Österreich gibt es leider nur eine Stelle, nämlich die Datenschutzbehörde, die die Behörden in Sachen Datenschutz berät, die auch sozusagen Statistiken zur Gesetzesumsetzung sammeln soll. Aber es gibt keine Stelle, wo sich die Bürgerinnen und Bürger hinwenden können. In anderen Ländern, Slowenien etwa, ist es eine sehr, sehr stark aufgestellte Stelle, fast wie eine Staatsanwaltschaft, Wenn sich dort eine also diese Stelle, diese unabhängige Informationsfreiheitsbeauftragte kann Vorentscheidungen treffen. Das heißt, wenn eine Bürgerin sagt, die Antwort ist unzureichend, die Information wurde nicht herausgegeben, kann diese Stelle sagen, da muss mehr kommen, die Information ist zu erteilen. Wenn das nicht geschieht, kann diese Stelle im Extremfall mit der Polizei in die Behörde gehen, Computer beschlagnahmen und die Information selber herausgeben oder die Herausgabe erzwingen. Das ist in Österreich völlig unmöglich. In Österreich haben leider nicht mal die Verwaltungsgerichte, nicht mal die Höchstgerichte eine Möglichkeit, eine Informationsherausgabe wirklich durchzusetzen.

Michael Nikbakhsh

Wollen wir vielleicht einmal den Geltungsbereich dieses Gesetzes vermessen, damit man ein Grundverständnis entwickeln, wer überhaupt jetzt drunter fällt und wer nicht. Sehr interessant sind ja die Ausnahmen, da rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Naja, ich komme aus einem Leben, wo ich habe so viele geschwärzte Akten zu lesen bekommen, die irgendjemand für mich quasi vorgelesen hat.

Stefan Lassnig

Es hat dich so geprägt, dass auf dem ersten Dunkelkammer Logo sogar Schwärzungen drauf waren.

Michael Nikbakhsh

Also ich weiß, wie das ausschaut, wenn du dann seitenweise Antworten bekommst von einer öffentlichen Stelle, wo eigentlich alles geschwärzt ist. Aber dazu kommen wir noch. Also das Informationsfreiheitsgesetz verpflichtet, ich fange mal an, ich habe es mir aufgeschrieben, es runterzulesen, das merkt man sich ja nicht und ihr korrigiert oder ergänzt mich, Bundesministerien, Bundesämter, Landesregierungen, Landesbehörden, Gemeinde Gemeindeverbände. Wir haben schon gesagt, die proaktive Veröffentlichungspflicht für Gemeinden unter entfällt dabei.

Dann steht der gesetzlich eingerichtete Selbstverwaltungskörper, wie etwa Sozialversicherungsträgerkammern, das aber teils beschränkt auf die eigenen Mitglieder. Also ein Nicht-Mitglied der Ärztekammer kann die Ärztekammer nicht zur Offenlegung von ärztekammerrelevanten Dokumenten bringen, wenn ich das jetzt richtig verstehe.

Mathias Huter

Davon ist mal auszugehen. Es gibt dann einige Graubereiche, wo man, glaube ich, noch die Gerichte bemühen muss, um das in der Praxis auszutesten. Wie weit das in der Praxis geht.

Michael Nikbakhsh

Ich glaube, dazu kommen wir noch. Also die Belastbarkeit von diesem ganzen gesetzlichen Rahmen wird sich ja dann letztlich vor Gericht entscheiden und ich gehe davon aus, dass es einige Verfahren geben wird, wo einfach Sachen grundsätzlich mal ausgestritten werden müssen. Dann kann man dann auch Stiftungen, Fonds und Anstalten, sofern sie der Kontrolle des Rechnungshofs, also des Bundesrechnungshofs oder der Landesrechnungshöfe unterliegen. Da ist ein Punkt, wo ich mir denke, Das wird sicher Zach Unternehmen mit mehrheitlicher öffentlicher Beteiligung, mindestens 50 Prozent Kapitalanteil, da reden wir, der Michael Nikbakhsh hat jetzt die Anteilsverhältnisse der ÖBAG nicht im Kopf, aber wir haben jedenfalls einen Konzern, nämlich den Verbund, wo wir einen Kapitalanteil von mehr als 50 Prozent haben, auch Stromversorger, EVN, alle Landesversorger, da ist die öffentliche Hand mit mehr als 50 Prozent dabei. Also das nur um Beispiele zu nennen.

Mathias Huter

Es gibt aber eine wichtige Ausnahme, nämlich börsennotierte Unternehmen, das heißt Verbund EVN, glaube ich, ist schon wieder raus. Es gibt aber viele ausgelagerte Unternehmen, also Wien Energie, Wiener Linien, Nahverkehr, Grundversorgung, sind die dort dabei? Die sind dabei und das ist das allererste Mal. Also die unterliegen bislang oft keiner parlamentarischen Kontrolle, keiner Kontrolle durch den Gemeinderat. Die sind zum ersten Mal dabei, das sind dann oft, also 100 Prozent Töchter der Stadt, die haben wieder Töchter. Also da ist schon sehr vieles zum ersten Mal von Transparenzverpflichtungen erfasst. Da geht es insbesondere um das Anfragen dürfen, also die Offenlegungspflichten hören dann schon auf, aber die Verpflichtung, Anfragen zu beantworten, Dokumente auf Anfrage herauszugeben, das gilt für den staatsnahen staatskontrollierten Bereich.

Also wenn die öffentliche Hand eine Mehrheit hält oder den Vorstand besetzt, dann gelten diese Transparenzpflichten eben außer das Unternehmen ist an der Börse, wo es dann um Wettbewerbsaspekte geht. Und ja, also eigentlich alles, was man als staatsnahen Bereich sieht, sollte grundsätzlich umfasst sein. Es gibt dann ein paar Spezialfälle, die man eben noch vor Gericht klären will oder klären wird müssen. ORF beispielsweise, also Organisationen, die sich als ganz unabhängig sehen, aber wir gehen davon aus, dass wir auch da einen Fall darlegen können, dass etwa auch der ORF, wenn es um Kaufmännisches geht, um die politische Einflussnahme informationspflichtig ist.

Michael Nikbakhsh

Also vom Informationsfreiheitsgesetz wäre der ORF umfasst.

Mathias Huter

Das ist unsere Interpretation, Aber das Redaktionsgeheimnis oder Berufsgeheimnisse generell sind einer der Ausnahmetatbestände. Einer der Geheimhaltungsgründe, also da geht es ja auch um die Berufsgeheimnisse von Notaren, Anwälten, Ärzten und so weiter. Und auch das Redaktionsgeheimnis ist explizit als einer der Gründe für eine Geheimhaltung genannt.

Michael Nikbakhsh

Wir haben ja allerdings schon Privatpersonen, die sich dem Informationsfreiheitsgesetz unterwerfen müssen, nämlich dann, wenn sie zum Beispiel als Sachverständige auftreten in Verfahren mit öffentlichem Bezug. Was wäre das genau?

Mathias Huter

Also das klassische Beispiel ist die Autowerkstätte, die das Big Girl hergibt. Da handelt die Autowerkstätte in hoheitlicher Vertretung, sozusagen im Auftrag der Republik, wenn Private eine solche Rolle übernehmen. Auch wenn etwa jetzt die Wirtschaftskammer öffentliche Fördertöpfe vergibt, ist sie sozusagen hoheitlich tätig und auch allen auskunftspflichtig.

Michael Nikbakhsh

Das heißt, man könnte sich jetzt als Bürger an eine Werkstatt wenden und fragen, also die Pickerl Aufträge werden ja immunisiert, insoweit sie jetzt in Persönlichkeitsrechte eingreift. Darauf kommen wir noch. Also du würdest nicht erfahren, für wen die Werkstatt gearbeitet hat, aber sie müsste das sagen, wie viele Pickerl und was da drin stand.

Mathias Huter

Ich denke, das wäre legitim, also dass man von der Werkstatt anfragt, wie viele Pickerl habt ihr Teil im letzten Jahr und wie viele sind durchgekommen, wie viele nicht. Ich kenne noch keinen Fall, wo das gefragt wurde und ausjiziert wurde, aber grundsätzlich müsste sowas eigentlich erfasst sein. Also auch wenn Private im Auftrag der Republik mit einer gesetzlichen Legitimation tätig sind, sollten die Transparenzregeln gelten.

Stefan Lassnig

Du hast schon angesprochen, ein Grund, eine Anfrage nicht zu beantworten. Können Geheimhaltungsgründe sein. Ein paar haben wir jetzt schon erwähnt. Persönlichkeitsschutz, Redaktionsgeheimnis, solche Materien. Dann gibt es noch das Thema Datenschutz natürlich, das kann da auch mal im Widerspruch stehen zu einer Herausgabe von Daten. Und die nationale Sicherheit, diese Ausnahmen sind deiner Meinung nach zu eng gefasst, zu weit gefasst. Was ist da deine Einschätzung dazu?

Mathias Huter

Also es ist bei allen Ausnahmen, die es gibt, etwa nationale Sicherheit, Landesverteidigung, es ist immer im Einzelfall eine Abwägungsfrage. Das heißt, man muss sich in jedem Fall, muss sich die Verwaltung anschauen, was ist das legitime Interesse der Öffentlichkeit auf den Zugang zu dieser Information und welcher Schaden würde entstehen im Sinne der nationalen Sicherheit, etwa wenn die Information herausgegeben wird. Also man muss im Einzelfall immer abwägen und das müssen dann auch die Gerichte bewerten und diese Abwägung nachvollziehen und bewerten, was ist höher zu gewichten, der Schaden, der entstehen würde oder die Transparenz und das öffentliche Interesse. Und es ist auch so, dass wenn ein Geheimhaltungsgrund sozusagen nur für einen Teil eines Dokuments zutrifft, ist auch nur der Teil zurückzuhalten. Das heißt, ein Vergabevertrag, wo in ein paar Absätzen Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens sind, die nicht von großem öffentlichen Interesse sind, die können dann geschwärzt werden. Aber das heißt nicht, dass der gesamte Vertrag geheim bleibt, sondern dann muss der geschwärzt online gestellt werden. Also das heißt, die Geheimhaltungsgründe, man könnte natürlich sie weiter eingrenzen, aber es muss was ganz Wichtiges, was auch gesetzlich verankert ist, es braucht diese Abwägung in jedem Einzelfall.

Und wenn das durchgeführt wird und wenn jetzt etwa ein Korruptionsfall in diese Information hineinspielt, dann ist ein öffentliches Interesse einfach höher zu bewerten in vielen Fällen.

Michael Nikbakhsh

Aber das wird die jeweilige Behörde, das jeweilige Amt für sich einmal entscheiden müssen, durchaus damit zu rechnen, dass dann das eine Amt so entscheidet und das andere in einem ähnlich gelagerten Fall vollkommen anders. Also es ist ja programmiert, dass das Ganze vor Gericht landen wird, vor den Verwaltungsgerichten landen wird, um hier mal Klarheit zu schaffen, weil ich gehe dann schon davon aus, dass eine Information dann landesweit gleich behandelt wird.

Mathias Huter

Davon ist auszugehen. Ob das dann die einzelnen Behörden immer so sehen, ist eine andere Frage. Aber deswegen wäre ein Informationsfreiheitsbeauftragter eben so wichtig, weil das dann Stellen sind, die Leitlinien für die Verwaltung herausgeben und sagen, in so einem Fall ist das so zu interpretieren. Und das fehlt jetzt eben leider. Das heißt, dass die Verwaltung dann noch immer weiß, was die Verwaltungsgerichte in anderen ähnlichen Fällen gesagt haben, das ist dann wieder eine andere Frage. Also ob es da auch wirklich diesen Informationsaustausch gibt, da sind dann mitunter die Länder für die eigene Verwaltung zuständig. Beim Bund weiß ich nicht, ob es da ganz klare Zuständigkeiten gibt, um sozusagen das Verwaltungswissen auch wirklich aufzubauen. Die Datenschutzbehörde hat da eine Rolle, aber das wird sicher eine Herausforderung.

Stefan Lassnig

Ich glaube, was du ansprichst, du hast es davor schon mal erwähnt, das ist Ja, eine Kulturfrage. Also wenn ein Land nicht darauf ausgerichtet ist, sowas zu machen, eine Verwaltung nicht darauf ausgerichtet ist, so zu agieren, dann wird es auch Zeit dauern, bis sich der Kulturwandel wirklich vollzieht. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt wirklich jahrelang dauern wird, bis diese Variante selbstverständlich ist, als die andere, die man bis jetzt als selbstverständlich erachtet hat, obwohl sie international, wie du bereits gesagt hast, eigentlich völlig unüblich war, so wie wir es gemacht haben bis jetzt. Was mich dann noch interessieren würde, weil es ist ja jetzt gerade aktuell das Gesetz veröffentlicht worden, also in Kraft getreten, nicht veröffentlicht worden, in Kraft getreten. Hast du das Gefühl, dass die davon Betroffenen, die Auskunft geben müssen, in Zukunft gut vorbereitet sind darauf?

Mathias Huter

Also unser Außeneindruck, wir waren da jetzt nicht wirklich groß eingebunden in die Vorbereitungen, ist, dass das jetzt erst in den letzten Wochen über den Sommer hin oftmals aufgeschlagen ist und man erst jetzt in den letzten Wochen wirklich sich angefangen hat vorzubereiten. Es gibt sicher auch Stellen, die schon ein paar Monate jetzt in Vorbereitung waren. Was noch nicht in Kraft tritt oder jetzt erst in drei Monaten in Kraft ist, ist eine zentrale Plattform, wo diese veröffentlichten, online veröffentlichten Dokumente zusammengeführt werden. Also diese proaktive Veröffentlichungspflicht. Das wird noch ein paar Monate dauern, bis sich das wirklich einspielt. Da kam erst jetzt die Verordnung, wie das Ganze dann im Detail zu funktionieren hat. Ich denke, wir werden jetzt schon ein paar Wochen, ein paar Monate brauchen, bis sich das alles einspielt, Was wir sofort jetzt gesehen haben, wenige Tage, also eigentlich zwei Tage, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist.

Wir haben groß gefeiert, es gibt ein neues Grundrecht und am Tag zwei kommen schon das Justiz und das Finanzministerium daher, beides SPÖ geführte Ministerien, und sagen, wir nehmen jetzt keine E Mail Anfragen mehr entgegen. Und das ist einfach ein Zugang, der für die Verwaltung, glaube ich, keinen großen Unterschied macht, ob man das jetzt über ein Webformular nur entgegennimmt oder eine eigene E Mail Adresse einrichtet. Aber es ist einfach ein Akt, der bürgerunfreundlich ist und uns Wir haben eben eine Anfrageplattform namens fragdenstaat at, da kann man einfach, und wenn man will, auch öffentlich nachvollziehbar diese Anfragen an Behörden stellen. Wir helfen dann bei der Vorformulierung dieser Anfragen und wickeln das über eigene E Mail Adressen ab. Und so eine Plattform wird damit untergraben, wenn man sagt, wir nehmen jetzt keine E Mails mehr an. Das hat man jetzt aber auch nicht vorher mit uns diskutiert. Also das kam Dann am Tag 2, nachdem das Grundrecht in Kraft getreten ist.

Und wir hoffen, dass dann die Verwaltung schon auch erkennt, dass man eigentlich bürgerfreundlich, bürgernahe agieren sollte und jetzt nicht noch sich neue Hürden ausdenkt, die vielleicht juristisch halten, Vielleicht nicht.

Stefan Lassnig

Nur zur Info für unsere Hörenden, wir nehmen die Folge am 3. September auf, als er zwei Tage noch in Kraft tritt und der Vorfall war dann gestern, nehme ich an. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht muss man es jetzt faxen oder per Brieftaube hinbringen. Finde ich spannend. Aber es ist typisch Österreich, würde ich sagen.

Michael Nikbakhsh

Persönlich vorbeikommen, Ticket ziehen und sich in den Warteraum setzen, wird es einem anliegen. Fragt den Staat, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht seit dem Start?

Mathias Huter

Also wir haben mittlerweile, glaube ich, Anfragen abgewickelt über die letzten zwölf Jahre oder so. Ehemals nach den Auskunftspflichtgesetzen. Also es gab auch seit den späten ERN gab es eine Verpflichtung für die Verwaltung, Auskünfte zu erteilen für Verwaltungsbehörden. Da gab es ein Bundesgesetz, Ländergesetze, im Grunde die gleichen Regeln, aber es gab kein Recht auf Dokumentenzugang. Und das heißt, die Verwaltung, wenn sie dann geantwortet hat, hat das oft sehr in kurzen Zusammenfassungen geantwortet, aber nicht mit dem Detailgrad, den man in der Regel braucht, um wirklich einen Sachverhalt nachvollziehen zu können. Und wir haben da, würde ich mal sagen, eine große Bandbreite an Reaktionen gesehen. Wir haben auf Gemeindeebene gesehen, dass es einen hohen Prozentsatz der Gemeinden gab, die Anfragen einfach ignoriert haben, einfach so getan, als müsste man da nicht einmal antworten.

Unter den Ministerien, den Ländern gab es, glaube ich, ganz unterschiedliche Zugänge, vielleicht auch je nachdem, welche Abteilung man erwischt hat, wie politisch sensibel eine Anfrage auch war. Aber es gab dann schon Ausreißer wie die Stadt Wien, die einfach große Ressourcen investiert haben, um Geheimhaltung sicherzustellen, die dann auch mehrfache höchstgerichtliche Entscheidungen ignoriert haben, sich darüber hinweggesetzt haben, einfach um, glaube ich, auch quasi ein Zeichen zu setzen, dass da nicht jeder kommen kann und einfach nachfragen kann.

Stefan Lassnig

Ich habe jetzt gedacht, du sagst, die Stadt Wien war eine Ausnahme. Weil sie Ressourcen investiert hat, um die Verpflichtungen zu erfüllen oder die Auskünfte zu erteilen. Aber das war ja genau das Gegenteil.

Mathias Huter

Sie haben Ressourcen investiert, um Daten offenzulegen. Aber das sind dann die GPS-Koordinaten von öffentlichen Toilettenanlagen. Also die Daten sind auch wichtig, da kann man auch was Spannendes damit machen. Aber wenn es um Rechenschaftspflicht, politische Kontrolle geht, Nachvollziehbarkeit, wer profitiert von öffentlichen Mitteln, dann hat die Transparenz in Wien bislang zumindest sehr schnell ein Ende gefunden. Wir hoffen jetzt, dass sich das mit einer neuen Rechtslage ändert.

Michael Nikbakhsh

Ein paar Leute müssen jetzt lernen zu kommunizieren, auf Anfrage zu kommunizieren. Es ist wahrscheinlich in großen Unternehmen, großen Gemeinden, vergleichsweise einfacher, solche Leute zu haben. Kleinere wird es ein bisschen schwieriger, weil wer nimmt die Anfragen dann eigentlich entgegen und wer bearbeitet sie dann? Also da wird es, aber da kann man wahrscheinlich auf dem Weg der Zusammenarbeit einiges lösen. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn sich da mehrere kleine Gemeinden zusammentun und da gemeinsam eine Art Kommunikation aufbauen, wäre es möglich. Jede für sich ist wahrscheinlich viel Aufwand.

Mathias Huter

Ja, ich verstehe das auch, dass nicht jedes Gemeindeamt einen Juristen unbedingt oder eine Juristin hat im Haus. Es gibt da glaube ich mittlerweile auch Teams auf der Landesebene, die da die Gemeinden unterstützen können. Auch die Gemeindeverbünde, Gemeindebund hat da Anleitungen herausgegeben, die tendieren immer übervorsichtig zu sein. Also ich glaube, auf Gemeindeebene hängt es wohl auch von der Bürgermeisterin, vom Bürgermeister ab, vom Gemeinderat. Welche Richtung gibt man denn vor? Also wie lebt die Spitze, die Transparenz? Versucht man da politisch wirklich offen zu agieren oder sind das Akteure, die lieber hinter verschlossenen Türen sich die Sachen ausmachen?

Michael Nikbakhsh

Ich möchte noch eine Ergänzung zu vorhin machen, weil wo es keine Amtsverschiedenheit mehr gibt, gibt es ja auch im strafrechtlichen Sinn keinen Verstoß mehr gegen die Amtsverschiedenheit. Aber es gibt weiterhin Geheimhaltungspflichten, wo Verstöße gesetzlich sanktioniert werden können, nämlich strafrechtlich 310 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs. Da geht es um die gesetzliche Pflicht für Geheimhaltung, die sich Beamtinnen, Beamte zu erhalten haben. Bei Verstößen sind bis zu drei Jahre Haft möglich. Wird interessant sein zu sehen, was jetzt da subsumiert wird unter das, was eben Pflicht zur Geheimhaltung ist, weil im Zweifelsfall hast du ja als Beamtin, als Beamter dann das Thema, dass du möglicherweise doch gegen strafrechtliche Bedingungen verstößt, obwohl du eigentlich jetzt alles richtig machen willst.

Mathias Huter

Genau, man hat jetzt im Frühsommer hunderte Gesetze auf Bundes- und Landesebene reformiert, die alle Bezüge zum Amtsgeheimnis hatten, darunter auch das Dienstrecht, Strafrecht ebenso. Und beim Dienstrecht hat man leider weiterhin Anreize für übermäßige Geheimhaltung geschaffen. Also wenn eine Verwaltungsmitarbeiterin, ein Verwaltungsmitarbeiter jetzt Informationen herausgibt weiterhin und sich herausstellt, das war zu viel Transparenz, dann drohen auch dienstrechtliche Konsequenzen. Umgekehrt gibt es aber keine Konsequenzen, wenn jemand übermäßig Geheimhaltung praktiziert oder etwa Informationen vernichtet. Also wenn man sagt, da ist eine Anfrage reingekommen, das E Mail, die SMS Chats und so weiter werden jetzt schnell noch mal gelöscht. Da gibt es keine klaren vorgegebenen Regeln und keine Sanktionen. Wir hätten uns gewünscht, dass sozusagen die Verwaltung, wenn man eine Abwägung trifft und das gut dokumentiert, dass man dann quasi immun ist und wenn man zeigen kann, man hat sein Bestes gegeben und nach gutem Wissen und Gewissen gehandelt, dass man dann keine Probleme zu fürchten hat. Das hat der Gesetzgeber leider nicht so umgesetzt.

Michael Nikbakhsh

Na gut, aber wenn es jetzt keinerlei Sanktionen gibt, dann könnte ich mich als auskunftspflichtige Stelle auf den Standpunkt stellen. Dann sage ich jetzt mal nichts. Ich habe vier Wochen Zeit, um das zu bearbeiten. Ich glaube plus extra noch einmal vier. Wenn es nicht ausgeht, also zwei Monate. Ja, dann muss ich allenfalls einen Bescheid ausstellen.

Mathias Huter

Genau, dann muss man einen Bescheid ausstellen, hat zwei Monate ab Bescheid Antrag sozusagen Zeit muss dem unter Bürgerin, dem Bürger auch sagen, wenn man die Information nicht herausgibt oder sie eben erteilen. Wenn man dann die Bescheid in Händen hat, kann man als Bürgerin, als Bürger dann entscheiden, lege ich da eine Beschwerde ein, jetzt mal einfach gesprochen. Also kann ich da ableiten, dass die Geheimhaltungsgründe, die angeführt werden, legitim nachvollziehbar sind oder habe ich das Gefühl, das ist überschießend, das ist nicht angebracht, Dann kann ich eine Beschwerde formulieren, Da brauche ich keinen Anwalt dazu. Wenn man ein juristisches Fachwissen oder eine Verwaltungsexpertise hat, ist es sicher hilfreich oder es ist hilfreich, sich einen Anwalt zu holen, wenn man diese Expertise nicht hat.

Michael Nikbakhsh

Umgekehrt, es ist immer hilfreich, jemand anwaltlich, jemand, der sich zur Seite zu haben in einer Welt wie dieser.

Mathias Huter

Genau. Und diese Beschwerde schickt man dann an die Behörde. Die Behörde hat drei Wochen Zeit, sich von sich aus zu sagen, ja guter Punkt, wir geben es jetzt doch heraus. Wenn die Behörde das nicht einsieht, dann geht es zum Verwaltungsgericht, zum Bundesverwaltungsgericht oder zum Landesverwaltungsgericht. Das soll dann nach zwei Monaten entscheiden, ob das in der Praxis auch so sein wird.

Hoffen wir glauben es nicht. Also Bauchgefühl war es derzeit sechs bis zwölf Monate, dass ein Verwaltungsgericht sich so einer Sache annimmt. Es gibt jetzt keine zusätzlichen Ressourcen. Insofern weiß ich nicht, ob sich die Praxis im festen Verlauf wirklich ändern wird.

Michael Nikbakhsh

Am Ende braucht es in solchen Fällen wahrscheinlich ein wichtiges Urteil, eine wichtige Entscheidung, die dann möglicherweise sogar bis zum Verwaltungsgerichtshof geht oder wahrscheinlich ziemlich sicher zum Verwaltungsgerichtshof gehen wird, weil die Art der Anfragen ja dann zu großem Mode in ähnliche Richtungen gehen werden. Also so Fragen, kann ich jetzt Zugang zu Umweltverträglichkeitsprüfungsdokumenten bekommen oder nicht als Bürgerin oder Bürger? Das muss man wahrscheinlich nur einmal entscheiden.

Mathias Huter

Genau, ich glaube, das wird wahrscheinlich recht schnell zu beantworten sein. Das sind dann vielleicht ein paar persönliche Gutachterdetails drin, die vielleicht geschwärzt werden. Aber ich denke, so was sollte recht klar sein. Wobei es gibt immer Überraschungen, wenn es um Transparenzbegehren geht in Österreich. Aber es gibt eben sicher viele Fragen, wie wenn es jetzt um den Zugang zu Chats von Politikern geht, Kalendereinträge, E-Mails. In Deutschland etwa haben es dann die Gerichte geklärt. Ja, SMS von Ministern an CEOs beispielsweise zu Gesetzgebungsprozessen, das ist herauszugeben.

E-Mails interne in der Verwaltung sind herauszugeben, Kalendereinträge sind herauszugeben, aber das sind dann sicher Aspekte, wo die Verwaltung sich zuerst mal auf stur schalten wird und man dann darlegen muss, warum ist im Einzelfall das öffentliche Interesse am Zugang zu diesen Dokumenten größer als ein etwaiges legitimes Geheimhaltungsinteresse.

Stefan Lassnig

Ja, und ich glaube, zusätzlich zu diesen, zu dieser rechtlichen Ebene wird es auch die mediale Ebene brauchen, denke ich oder insgesamt vielleicht sogar darüber hinaus eine gewisse zivilgesellschaftliche Bewegung oder, die sagt: Na, wir haben das Recht darauf, wir wollen das erfahren und wir bleiben da dran.

Mathias Huter

Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass jetzt Bürgerinnen, Bürger, lokale Bürgerinitiativen, NGOs, Journalistinnen und Journalisten diesen neuen Hebel, dieses Werkzeug wirklich verwenden. Also ein Grundrecht wird nur dann stärker, wenn wir es auch wirklich, wenn wir es kennen, verstehen und auch wirklich anwenden. Ich verstehe auch, dass wahrscheinlich eine größere Zurückhaltung da ist, wenn es jetzt darum geht, gegen die Republik vor Gericht zu ziehen, sozusagen als Durchschnittsbürgerin, als Durchschnittsbürger. Aber da werden wir als kleine Bürgerini-, als NGO sozusagen auch so weit unterstützen und helfen, soweit wir können. Wir sind jetzt keine Juristen, keine Anwälte, wir dürfen auch nicht Rechtsberatung anbieten, Aber wenn Journalistinnen und Journalisten oder andere NGOs zu uns kommen und wie frage ich da am besten an, wie kriege ich diese Informationen? Dann helfen wir gerne.

Und wir haben jetzt auch etwa einen Anfrage Guide ins Internet gestellt, also um dieses Gesetz und diesen Prozess des Anfragens, wie funktioniert das, was muss ich erwarten, um das zu erklären und auch für Durchschnittsbürger-innen verständlich und nachvollziehbar. Machen zu können. Und wir haben eben diese Anfrageplattform fragdenstaat.at und darüber hinaus werden wir uns dann auch einzelne Fälle raussuchen, wo wir denken, da gibt es Klärungsbedarf, wo wir das dann vor die Höchstgerichte bringen, damit sozusagen die Regeln klarer werden.

Michael Nikbakhsh

Aber so grundsätzlich ist die Einladung, mal einfach anzufangen an eine Behörde zum Beispiel eine Anfrage zu stellen, Klammer auf, mehr als dass man nichts zurückbekommt, kann jetzt auch nicht passieren, Wobei wer eine Behörde stark quält, wer weiß. Aber es gibt jetzt keine echte Form, der das folgen muss. Es reicht eigentlich eine E-Mail-Adresse.

Mathias Huter

Es reicht eine E-Mail-Adresse. Man kann es mündlich auch machen, aber das ist dann schwieriger, wenn man Beschwerde einlegen will. Wir empfehlen per E-Mail an die Adresse die E-Mail-Adresse der jeweiligen Stelle, also nicht an eine bestimmte Person in der Verwaltung, sondern an die generelle E-Mail-Adresse schicken, sich auf das Informationsfreiheitsgesetz beziehen und dann muss das nicht besonders formell sein. Man kann anonym anfragen, aber wenn man eine Beschwerde einlegt. Auch wenn man Informationen von staatsnahen Unternehmen will, muss man die eigene Identität preisgeben oder nachweisen, also Name und Adresse zumindest. Manchmal wird man auch gefragt, können Sie uns bitte noch eine Ausweiskopie schicken? Das ist dann eigentlich meistens erst, wenn es in die Beschwerde, also geht, vor die Gerichte geht, dass man die Identität wirklich nachweisen muss.

Es gibt eine Hintertür für die Verwaltung. Also wenn die Verwaltung sagt, eine Anfrage ist so ausufernd, dass das Verwaltungshandeln lahmgelegt wird, dann muss sie das nicht beantworten. Und es gibt auch weiterhin eine Willkürlichkeitsklausel. Also ich habe von Aktivisten und Journalistinnen gehört, wo mitunter die Behörde auch sagt, sehen das jetzt als willkürlich an, Sie fragen das jetzt schon zum dritten Mal oder wir können nicht nachvollziehen, warum sie das zu interessieren hat. Und da kann im Extremfall eine Verwaltungsstrafe drohen für den Anfragenden. Aber ich kenne keinen Fall, wo das passiert ist, und ich hoffe, dass wir auch keine derartigen Fälle sehen werden.

Michael Nikbakhsh

Also man könnte zu einer Verwaltungsstrafe quasi verloren werden, weil man die Behörde belästigt.

Mathias Huter

So könnte man es sehen. Genau. Was auch wichtig ist, dass das Informationsfreiheitsgesetz ist nicht dazu da, persönliche Daten abzufragen. Also man sollte jetzt nicht sagen vom Nachbarn, ich hätte gerne den Steuerbescheid und die Krankenakten und auch nicht das Instrument, um eigene Informationen abzufragen. Also wenn man jetzt Beteiligter in einem Verwaltungsverfahren oder Strafverfahren ist, da gibt es gesonderte Regeln. Es gibt das Datenschutzgesetz mit Einsichtregeln. Also das Informationsfreiheitsgesetz ist dafür da, um Informationen von breiterem oder allgemeinem Interesse anzufragen.

Michael Nikbakhsh

Stichwort Nachbarschaft. Ich könnte aber schon alle Unterlagen, die in Bezug zu einem Flächenwidmungsverfahren stehen, jetzt meine Nachbarn zum Beispiel treffen.

Mathias Huter

Ja, man müsste schauen, wie groß das öffentliche Interesse ist. Widmungsverfahren, glaube ich, sollten da schon abgedeckt sein, wenn es dann um, ich weiß nicht, um Baubescheide geht. Da bin ich jetzt nicht der Experte, um das in der Praxis einschätzen zu können. Aber wir haben jetzt schon gesehen, unter den ersten Anfragen war eine Anfrage für eine Genehmigung von einem Skilift. Also wahrscheinlich, wenn es in der eigenen Nachbarschaft Projekte gibt, wo man Fragen hat. Das ist auf jeden Fall legitim.

Michael Nikbakhsh

Ich kann das digital machen, indem ich mich über eine E-Mail-Adresse an ein Amt, eine Behörde, Ministerium wende. So, jetzt sagt ein Ministerium, wir beantworten keine E-Mail-Anfragen. Kann eine öffentliche Stelle überhaupt definieren, auf welche Art sie diese Anfragen erreichen? Erste Frage und zweite Wie stelle ich umgekehrt sicher, dass meine Nachricht wirklich angekommen ist? Weil ich suche mir dann aus dem Internet eine E-Mail-Adresse raus. Ich habe auch schon an falsche E-Mail-Adressen geschrieben und ich kommuniziere sehr viel. Also das passiert.

Und ab wann beginnen welche Fristen eigentlich zu laufen dann? Also was muss ich jetzt als Bürgerin, als Bürger tun? Wie muss ich sicherstellen, dass meine Anfrage tatsächlich zumindest gesetzeskonform adressiert wurde?

Mathias Huter

Also der einfachste Weg. Also wie gesagt, fragt den Staat at sammeln wir diese Adressen und machen das, soweit es geht, möglich, nachvollziehbar und zugänglich. Sonst würde ich auf die Webseite der jeweiligen Stelle schauen und dort ins Impressum gehen oder einen Kontaktbereich. Viele Stellen sagen jetzt schon Informationsfreiheitsanfragen bitte an diese E-Mail-Adresse. Wenn es so einen oder über dieses Kontaktformular. Wenn es einen Hinweis nicht gibt, dann ist dort normalerweise eine generelle Office- oder eine Behörden E-Mail-Adresse gelistet. An die sollte man sich wenden. Das Gesetz sieht leider nicht vor, dass es eine Bestätigung braucht von Behördenseite. Wir sehen, dass es ja, das wird von Stelle zu Stelle unterschiedlich gehandhabt. Manchmal bekommt man nach ein, zwei, drei Tagen eine Antwort, manchmal eine automatische sofort. Mitunter bekommt man nichts. Also die Frist läuft dann eigentlich ab dem Tag sozusagen, wo die Anfrage angekommen ist oder sonst ab dem nächsten Arbeitstag in der Früh. Genau.

Stefan Lassnig

Wir haben heute schon drüber gesprochen und wir haben auch schon die Ewigkeitsklausel erwähnt. Jetzt denke ich, ist das ein großer Schritt, der vor allen Dingen auch durch euer und dein Zutun erwirkt worden ist. Aber die Aussicht darauf, dass man jetzt, wenn man jetzt feststellt, das und das funktioniert nicht oder das und das gehört eigentlich gesetzlich anders geregelt, Die Aussicht haben wir nicht wirklich, oder? Das heißt, wir müssen jetzt schon mit dem, was da ist, jetzt einmal auf jeden Fall eine Zeit leben und umgehen.

Mathias Huter

Ja, also es soll schon eine Evaluierung geben des Gesetzes in drei Jahren, denke ich, Aber ob wir dann große Reformen sehen, weiß ich nicht. Also ich glaube, das kommt wirklich auf den politischen Willen an. Was wir in der Vergangenheit erreicht haben, ist, dass die Gerichte eben die Graubereiche, die offenen Fragen klären und haben. Die Gerichte haben in der Vergangenheit auch das Amtsgeheimnis mitunter eingegrenzt, weil es in einem Widerspruch zur Europäischen Menschenrechtskonvention und den Entscheidungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs stand. Das heißt, es kommen mitunter auch Entscheidungen auf europäischer Ebene, europäischer Ebene heißt Europaratsebene, durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die dann für Österreich und für österreichische Gerichte auch umzusetzen sind. Es gibt viele, viele Gesetze, die auch in den Bereich Transparenz und Bürgernähe hineinspielen. Ein Beispiel ist jetzt das Bildungsdokumentationsgesetz beispielsweise, ein ganz technisches Gesetz, wurde kürzlich geändert, aber dort ist jetzt festgeschrieben aktuell, dass schulstandortspezifische Informationen und Daten nicht herauszugeben sind, insbesondere dann nicht, wenn man dadurch einen vereinfachten Rückschluss auf die Qualität der Schule und die Qualität des Unterrichts ableiten könnte.

Unsere erste Reaktion war, dass sowas verfassungswidrig sein könnte. Also das heißt, es gibt viele Gesetze, wo man vielleicht einfacher etwas nachschärfen könnte als das Informationsfreiheitsgesetz und die Verfassungsbestimmung dazu. Aber auch da gibt es wahrscheinlich, wenn Regelungen wirklich unklar sind, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, da ein bisschen nachzuschärfen.

Stefan Lassnig

Was mich noch interessieren würde mit diesem neuen Gesetz, das jetzt am 1. September in Kraft getreten ist, siehst du da Österreich jetzt? Hat jetzt da Österreich stark aufgeholt, weil wir waren ja, wie du heute schon erwähnt hast, eher weit hinten. Haben wir jetzt einmal den Rückstand aufgeholt oder nehmen wir sogar eine Vorreiterrolle ein? Wo würdest du Österreich im internationalen Vergleich einordnen?

Mathias Huter

Also wir waren bis vor einer Woche absolutes Schlusslicht mit Palau hinter Liechtenstein hatten wir das schwächste Bürgerrecht auf Informationszugang. Jetzt sind wir im hinteren Mittelfeld, würde ich sagen. Also wir haben zwar auf dem Papier vielleicht in Bereichen eine bessere Regelung als Deutschland, wir sind weit weg von Slowenien, Albanien, Kroatien, Armenien. Das sind Länder, wo man vielleicht nicht starke Transparenzregeln vermuten würde, aber das sind oft junge Demokratien, die eine viel offenere Verwaltung haben, auch wenn vielleicht die Verwaltung nicht immer so gute Ressourcen hat wie in Österreich. Aber das Gesetz ist immer der eine Aspekt. Also wir sehen das in Deutschland gibt es eine sehr aktive Zivilgesellschaft, viele Journalistinnen und Journalisten, die dieses Informationsfreiheitsgesetz dort nutzen, das sicher nicht zu den Besten gehört, aber da gibt es einfach sehr viel Druck, sehr viel Anwendungen, sehr viel Gerichtsverfahren, um das Gesetz wirklich mit Leben zu erfüllen.

Und in der Praxis funktioniert es nicht großartig. Aber es kommt schon sehr viel heraus, was die Verwaltung und die Politik eigentlich gern geheim halten würde. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Können wir in Österreich ein Momentum kreieren, wo die Verwaltung und die Politik Informationen, Dokumente herausgeben müssen, obwohl sie eigentlich großes politisches Interesse an Geheimniskrämerei haben. Und das ist, glaube ich, wirklich die Probe. Das Gesetz ist leider so designt, dass eben nicht einmal die Höchstgerichte einen Hebel haben, um Sanktionen zu verhängen gegen eine Behörde, die einfach nicht eine Entscheidung umsetzt. Zwar sollen laut Gesetz die Verwaltungsrichter in der Sache entscheiden, ob die Information herauszugeben ist oder nicht, aber sie haben kein Mittel, um die Informationen von der Verwaltungsbehörde überhaupt zu bekommen. Und wir haben das in der Vergangenheit gesehen, dass die Gerichte dann in der Regel sagen, der Bescheid ist aufzuheben, weil das ist nicht gut genug argumentiert, warum das geheim zu halten ist.

Aber die Behörde hat dann quasi den Ball wieder vor sich liegen und kann eine neue Geheimhaltungsbegründung formulieren. Aber bislang haben in Österreich die Gerichte nicht gesagt, das ist ganz klar, das ist herauszugeben. Punkt aus, Bastard. Ich hoffe, wir kommen in diese Richtung. Aber ob wirklich die Gerichte sozusagen den Druck aufbauen können und die Politik hier wirklich zur Rechenschaft oder rechenschaftspflichtig halten können, das wird sich noch herausstellen. Aber was, glaube ich, wichtig ist, dass wir alle dieses Grundrecht jetzt kennen und wenn wir ein Interesse an Informationen haben, auch als selbstbewusste Bürgerinnen agieren und diese Anfragen stellen und den Anspruch haben, Transparenz in der Verwaltung zu haben.

Michael Nikbakhsh

Es liegt an uns, oder?

Stefan Lassnig

Es liegt an uns. Ich finde, es ist ein sehr schönes Schlusswort. Es liegt an uns und es liegt an unseren Initiativen. Mathias, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke für deine Ausführung und an dieser Stelle auch danke für deine Arbeit, die das ja mitermöglicht hat.

Michael Nikbakhsh

Und ich habe gelernt, wir sind nicht mehr auf Augenhöhe mit Liechtenstein und Palau, dass ich das noch erleben darf.

Stefan Lassnig

Danke, Mathias.

Mathias Huter

Vielen Dank für die Einladung.

Michael Nikbakhsh

Dankeschön.

Autor:in:Michael Nikbakhsh |