Die Dunkelkammer

"Raus aus der Echokammer": Wir starten ein neues Wissensformat

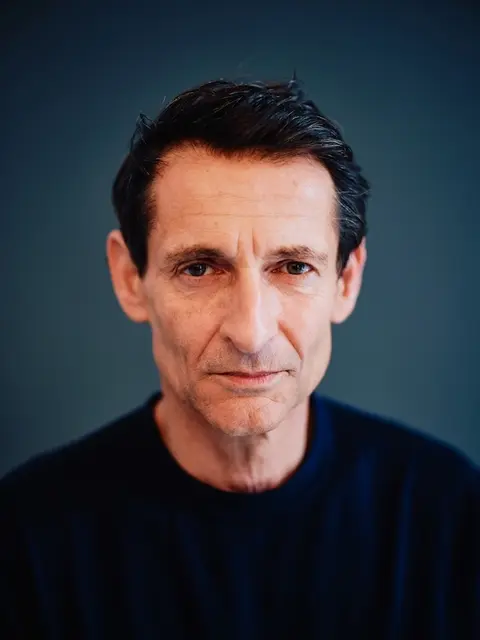

Von Michael Nikbakhsh. Mit Episode #136 starten wir ein neues Format, das ab 2025 in der Dunkelkammer zu hören sein wird. Wir werden uns in diesem Podcast regelmäßig auch mit der Wissenschaft auseinandersetzen. Wir haben uns vorgenommen, den Wissenschaftsbetrieb transparenter und verständlicher zu machen. Stichwort: Wissenschaftsskepsis. Den Anstoß zu diesem Projekt hat ein Mann gegeben, den Edith Meinhart und ich im Studio begrüßen. Heute ist er Gast, ab 2025 wird er mit uns als Co-Host Sendungen moderieren. Er ist Wissenschafter, er heißt Matthias Farlik und er arbeitet als Molekularbiologe an der Medizinischen Universität Wien.

Wer Matthias Farlik ist, was er macht, was ihn und Edith und mich antreibt, das gibt es hier zu hören.

Michael Nikbahsh

Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe der Dunkelkammer. Besonders deshalb, weil wir heute ein neues Format und einen neuen Podcast Host vorstellen wollen. Die Dunkelkammer bekommt also eine neue Stimme und mit dieser viel, viel Wissen. Wir werden uns in diesem Podcast ab sofort regelmäßig auch mit der Wissenschaft auseinandersetz wir haben uns vorgenommen, den Wissenschaftsbetrieb transparenter und verständlicher zu machen. Transparenz und Verständnis, das sind ja wiederum Grundlagen für Vertrauen. Man kann es nicht oft genug sagen, spätestens seit der Pandemie hat nicht nur das Vertrauen in die Medien, sondern gerade auch das in die Wissenschaft ziemlich gelitten. Wissenschaftsskepsis. Und dem wollen wir mit diesem neuen Format etwas entgegensetzen.

Wir wollen nach und nach Antworten auf Fragen finden, wie zum was ist eigentlich Wissen? Wissenschaftlicher Konsens. Wer stellt diesen Konsens her? Welchem Forschungsergebnis soll man trauen und welchem nicht? Wer bezahlt für Forschung und warum? Eine Frage, die vermutlich nicht nur mich wie würde die Welt eigentlich ausschauen, wenn sich niemand mehr gegen was auch immer impfen ließe? Und ich denke, dass zwischendurch auch mal Platz für die wissenschaftliche Dekonstruktion der einen oder anderen Verschwörungstheorie sein wird.

Das und viel mehr wollen wir ab 2025 nach und nach herausfinden. Und wir haben das Format recht pragmatisch Dunkelkammer schafft Wissen genannt. Ich nehme Verbesserungsvorschläge gern entgegen, wir sind da recht elastisch. Wobei, am Titel soll es nicht liegen, ich bin sowieso der Meinung, dass Inhalt vor Verpackung geht. Aber gut, andere Geschichte. Den Anstoß zu diesem Projekt hat ein Mann gegeben, den Edith Meinhard und ich gleich im Studio begrüßen werden. Er ist Wissenschaftler, er heißt Matthias Farlik und er arbeitet als Molekularbiologe an der medizinischen Universität Wien.

Matthias Farlik hat mir vor einigen Wochen ein Mail geschrieben. Das war eine Reaktion auf die Ausgabe Nr. 113, das Gespräch mit dem Regisseur Fritz Moser. Fritz Mosers Dokumentarfilm how to build a truth engine. Der ist Mitte Dezember in den österreichischen Kinos angelaufen. Ich hatte schon erwähnt, dass der Film sehenswert ist und das liegt keineswegs daran, dass ich auch drin vorkomme. Es geht in Truth Engine um unsere Verwundbarkeit gegenüber Fake News und auch um die Echokammern, in denen wir zuweilen gefangen sind. Matthias Farlik hat mir also geschrieben, ich habe geantwortet und dann haben wir telefoniert und daraus wurde nun dieses gemeinsame Projekt.

Heute ist Matthias unser Gast, ab da wird er mit uns als Host die Wissensepisoden gestalten. Wer Matthias fahlig ist, was er macht, was ihn und Edith Meinhard und mich antreibt, das gibt es jetzt.

Michael Nikbahsh

Im Studio begrüße ich jetzt Edith Meinhardt.

Hallo Edith.

Edith Meinhardt

Hallo Nick.

Michael Nikbahsh

Und ich begrüße einen gemeinsamen Gast, der allerdings nur heute ein Gast ist, denn ab der nächsten gemeinsamen Episode ist ein Co Host. Er ist Wissenschaftler, spezialisiert auf Molekularbiologie, erforscht an der medizinischen Universität Wien und er heißt Matthias Farlik.

Michael Nikbahsh

Hallo Matthias.

Matthias Farlik

Hallo, schön, da sein zu dürfen.

Michael Nikbahsh

Ehe wir erklären, warum wir hier gemeinsam sitzen und was wir ab 2025 vorhaben, schlage ich vor, Matthias ergänzt mir jedoch sehr knappe Vorstellung seiner selbst.

Michael Nikbahsh

Wer ist Matthias Farlik?

Matthias Farlik

Das ist knapp in Kürze, glaube ich, auch gar nicht mal so leicht erklärt. Aber ja, Molekularbiologe trifft es schon mal sehr gut. Also da komme ich tatsächlich her aus der Molekularbiologie. Wir haben einen Werdegang, studiert habe ich Mikrobiologie, Genetik auf der Universität Wien damals noch, habe dann Doktorarbeit gemacht im Rahmen der Infektionsbiologie und schon die ersten auch natürlich Forschungsprojekte Richtung Immunsystem, wo eigentlich mein primäres Interesse liegt, dort gemacht. Das war bei Thomas Decker damals, Professor Decker.

MFPL hat es damals noch geheißen. MFPL ist Max F. Parrots Laboratories, das ist jetzt VBC Campus, das ist also im dritten Bezirk bei St. Marx. Und dort passiert eigentlich jetzt im Moment sehr viel in Richtung Ausbildung der, sagen sie mal, next generation of molecular biologists. Also tatsächlich die nächsten Forscher werden dort tatsächlich bei uns, wenn man so will, herangezogen, die jetzt wirklich rein wissenschaftlich ausgebildet werden und nicht aus der Medizin entspringen, wenn man so will. Und dann ging es weiter ans Zentrum für molekulare Medizin, wo ich dann im Rahmen von meinem Postdoctoral Training, heißt das dann, also wenn man die Doktorarbeit mal fertig hat, dann gibt es noch eine Phase, die kann mal länger, mal länger oder kürzer dauern, des Postdoctoral Trainings.

Und das habe ich dann absolviert beim Christoph Bock im Labor Professor Bock, der dort am Zentrum für molekulare Medizin eine Gruppe aufgebaut hat, die sich eher in Richtung neue Technologien auch bewegt hat im Sinne der Next Generation Sequencing. Da geht es um tatsächlich Sequenzierungstechniken, die bei uns in der Wissenschaft sehr, sehr starken, jetzt auch einfluss haben auf viele, viele Projekte. Und dort konnte ich relativ frühzeitig in diesem doch sehr emerging field, heißt das dann auf der Fachsprache, also ein tatsächlich wirklich explodierendes Feld mittlerweile, sehr früh schon mit dabei sein und mitarbeiten und auch sehr stark da auch einwirken zum Glück. Und schlussendlich hat das dann dazu geführt, dass ich jetzt im Endeffekt an der medizinischen Universität Wien, wie du vorhin gerade richtig erwähnt hast, meine eigene Gruppe eröffnen durfte im Rahmen des Departments of Dermatology, also das ist die Klinik für Dermatologie und unter der Leitung von Professor Wolfgang Weninger dort meine Gruppe aufbauen darf sukzessive und meine Forschung auch mit ihnen gemeinsam und auch natürlich selbst durchführen darf. Und da geht es in sehr interessante Richtungen. Wie gesagt, mein primärer Fokus ist das Immunsystem und das hat den Vorteil oder auch Nachteil, je nachdem, wie man sehen möchte, dass Immunzellen so ziemlich überall in unserem Körper sind und in fast allen Lagen irgendeine Art von Rolle spielen. Ein sehr geschätzter Kollege von mir hat unlängst einmal den Satz gesagt, also er sieht fast jede Erkrankung als Erkrankung des Immunsystems, solange man ihm nicht das Gegenteil beweist.

Also es geht so eher in die Richtung, dass man immer mehr draufkommt, sie haben immer mehr Rolle und immer mehr dazu mitzureden, wie oder wie stark eine Erkrankung tatsächlich am Ende passiert. Und das natürlich jetzt auch einer der Haupttreibfedern meiner jetzigen Arbeit ist. Also viele Projekte gehen in die Richtung jetzt in Wahrheit und es wird immer mehr zum Glück Richtung Präklinik. Das heißt also, die präklinische Modelle, die ich gemeinsam mit anderen auf der MOW, also Medizinischen Universität Wien, entwickle, da geht es darum, tatsächlich so nahe am Patienten wie möglich ein Modellsystem zu entwickeln, mit dem man dann auch die Forschung machen kann. Weil im Endeffekt kann man ja Forschung nicht wirklich an Patienten machen. Das ist ethisch natürlich nicht immer ratsam. Und wenn man also quasi doch noch keine Ahnung hat, wie man das behandelt, dann muss man testen.

Und testen tut man auf Kulturen, meistens in der Zellkultur und die versucht man so gut als möglich zu verbessern. Und in dem Rahmen haben wir auch jetzt vor kurzem, vor drei Wochen, eine wunderschöne Publikation im Journal for Immunotherapy of Cancer, JITC rausbringen können. Zusammenarbeit in enger Zusammenarbeit mit einem sehr netten und lieben Kollegen, dem Dr. Michael Bergmann, der für Choleral Cancer, also Darmkrebs, der Spezialist ist am AKH oder einer der Spezialisten auf jeden Fall. Und wir konnten da ein wunderschönes Modell entwickeln, worauf wir dann jetzt im Endeffekt auch sehr stolz sind, weil wir mit diesem Modell jetzt auch tatsächlich im Sinne der Präzisionsmedizin hoffentlich in nächster Zeit auch sehr viele tolle Tests mit neuen Medikamenten machen können werden, um zu verstehen, ob das jetzt auch tatsächlich in Patienten zum Einsatz kommen kann. Das ist so die derzeitige Triebfeder. Und da gibt es noch viel, viel komplexere Modelle, die wir auch gerade am Start haben, die noch viel mehr in die Tiefe führen werden.

Und wir werden sicherlich auch vielleicht, hoffentlich mal Gelegenheit bekommen, auch ein bisschen mehr dazu zu sagen.

Edith Meinhardt

Ich glaube, man sieht schon, man hört schon, der Matthias ist vor allem Forscher.

Michael Nikbahsh

Ja, absolut. Ich war auch erstaunt, wie viele Anglizismen wir selbstverständlich da schon verwendet werden.

Matthias Farlik

Das wird leider öfter passieren.

Michael Nikbahsh

Wir werden das in Zukunft, wir werden in all das in Zukunft ausführlich behandeln und auflösen. Der heutige Anlass ist gleichsam ein Kick off, ein Kickoff zu einem, jetzt habe ich auch einen Anglizismus verwendet, zu einem Format, das wir in der Dunkelkammer ab 2025 ausrollen wollen. Die große Klammer heißt Wissenschaft. Und weil wir pragmatisch sind, haben wir das Format Dunkelkammer schafft Wissen genannt. Was genau da passieren wird, das werden wir heute gemeinsam auflösen. Den Anfang dieses Projekts markiert jedenfalls ein E Mail. Ein E Mail, das mir Matthias Mitte Oktober dieses Jahres geschrieben hat.

Matthias, was stand drin?

Matthias Farlik

Das war eine e Mail, die ich verfasst habe, glaube ich, als erste Response, also als Antwort auf die Folge damals rund um die Truth Engine. Da hast du mit deinem Studiopartner damals, mit einem Interviewgast, im Grunde einen kleinen Vorwurf in Richtung Wissenschaft getätigt, dahingehend, dass sich Wissenschaftler mehr oder weniger in einer Art Silo befinden, wo halt die breite Maße nicht wirklich hineinschauen kann. Und dass das natürlich auch eine gewisse Form der, naja, wie soll ich sagen, der fehlenden Kommunikation darstellt, wo Wissenschaftler einfach zu wenig, möglicherweise immer noch mit der Öffentlichkeit auch in Kontakt treten, versuchen, ihre eigenen Ergebnisse und natürlich auch andere Ergebnisse ein wenig einzuordnen und verständlich hoffentlich auch zu erklären. Tatsache ist, dass wenn wir Forschungsanträge schreiben, allerdings diese Verpflichtung unter Anführungsstrichen eigentlich auch schon mit dabei ist, dass man natürlich Wissenschaftskommunikation betreibt. Und in diesem Sinne sind wir dazu angehalten, das zu tun. Und ich freue mich halt doppelt, wenn dann, wie bei dir in dem Fall, auf das E Mail auch eine gewisse Resonanz gleich erfolgt und ein Interesse bekundet wird, da auch in die Richtung sich zu entwickeln, auch mit mir gemeinsam Ideen weiterzuentwickeln. Und einer der Dinge, die halt auch damals schon im E Mail gestanden sind, war für mich über die letzten Jahre beobachtet, dieses Problem unter Anführungsstrichen der Wahrnehmung, auch vor allem, wenn es um den wissenschaftlichen Konsens geht, weil der ja in irgendeiner Form immer irgendwie auftaucht, medial immer irgendwo wirksam wird, aber keiner, glaube ich, so wirklich weiß, was genau das ist, wie der entsteht, was das bedeutet.

Heißt das automatisch. Jeder Wissenschaftler hat die gleiche Meinung. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man mal erklären muss oder die natürlich nicht in 5 Minuten zu erklären sind. Da muss man komplexere Zusammenhänge im Zuge wie Wissenschaft, glaube ich, überhaupt einmal passiert, erklären. Also das wird uns sicherlich allein dieses Thema schon auf jeden Fall eine Folge oder eigentlich mehrere Folgen beschäftigen, weil es immer wieder auch darauf hinausläuft, wie kommt eine Aussage eines Wissenschaftlers zustande und wie kann man auch vor allen Dingen Pseudowissenschaft von richtiger Wissenschaftler unterscheiden. Das ist einer der wichtigsten Probleme überhaupt derzeit, auch wenn es um Fake News geht.

Wann sind sie das? Wie kann ich sie erkennen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das als Laie zu erkennen und wie reagiert man auch als Medienlandschaft darauf? Weil es ist natürlich immer schön, wenn man plakative Statements in Headlines packt, aber man muss die auch nicht nur vom Kontextualisieren einordnen und idealerweise auch eben im Lichte des wissenschaftlichen Konsens auch interpretieren. Und dass das keine einfache Aufgabe ist, haben wir in den letzten Jahren beobachten können. Und ich kann nur hoffen, dass wir da vielleicht jetzt einen Beitrag dazu leisten werden in Zukunft, dass das vielleicht ein bisschen besser funktioniert zukünftig.

Michael Nikbahsh

Matthias hat mich angeschrieben, mich hat das sehr interessiert, uns auch in Richtung Wissenschaft zu erweitern. Dann habe ich mit der Edith gesprochen, die fand das auch vom Start weg sehr, sehr interessant.

Edith Meinhardt

Genau, das hat sofort Resonanz gehabt, auch weil ich als Journalistin, glaube ich, kaum einen Satz von außen so oft gehört hab, ihr seid im Besitz von Raiffeisen, also damals noch als Profilredakteurin. Und da ging es oft darum, dass Menschen gedacht haben, es gibt Geschichten, über die sollte man schreiben, aber das traut euch nicht, weil ihr gehört ja Raiffeisen. Wir haben uns intern sogar manchmal ein bisschen lustig gemacht über den Satz und ich habe dann erklärt, wie Geschichten funktionieren, wie das mit der Redaktionssitzung ist, wie wir darüber diskutieren und wie sie dann letztlich ins Heft kommen. Irgendwann ist dann Social Media gekommen und der Bedarf, sich zu erklären, transparent zu machen, warum lassen wir da einen Namen weg, warum ist diese Quelle anonym zitiert, warum machen wir diese Geschichte, warum machen wir diese nicht, warum machen wir sie so, warum lassen wir den zu Wort kommen, dass dieser Bedarf, sich da transparent verständlich zu machen, einfach extrem gewachsen ist. Das war gar nicht recht leicht für uns, weil wir haben gefunden, wir haben eingeübte Praktiken, wie wir verantwortungsvoll mit Journalismus, mit Öffentlichkeit umgehen, aber der Bedarf war halt da und wir haben das gelernt, uns zu erklären. Und dann habe ich natürlich viele Sozialreportagen gemacht und da schon gesehen, dass das Vertrauen in Institutionen, in Medien, in die Politik, in alle staatliche Art zu agieren sehr gesunken ist und natürlich auch in die Wissenschaft. Und darüber habe ich auch Geschichten gemacht.

Und dann richtig augenöffnend waren eigentlich die Maßnahmen Gegnerinnen Demos, zu denen ich als Journalistin hingegangen bin und dort habe ich auf der Straße gesehen, nicht nur ein immenses Bedürfnis an Zugehörigkeit und gesehen werden, sondern auch eine unfassbare Wut und eine Distanz und ein Nichtglauben, sich also nicht nur sich nicht vertreten fühlen, sondern auch gar nicht mehr verstehen, wie Expertenmeinungen unter Anführungszeichen zustande kommen und warum man sie befolgen soll. Und das war richtig erschütternd. Ich hab damals fast physisch mit Händen zu greifen gespürt, wie wichtig dieser kostbare Rohstoff vertrauen für die Gesellschaft ist und dass wir alle aufgeschmissen sind, wenn dieses Vertrauen verloren geht.

Matthias Farlik

Und du hast ein wichtiges Wort gesagt, Verständnis auch nicht. Ich glaube das ist Mund auf am Ende des Tages und vielleicht auch ein bisschen, sollte auch unser Ziel sein, einfach ein bisschen mehr Verständnis zu erzeugen, auch wie eben die Vorgänge rund um die Wissenschaft passieren, weil ich glaube, das ist einfach der Grund und Boden, das Fundament, das man braucht, um dann auch weiter aufzubauen und zu sagen OK, die Person x oder wer auch immer mal irgendwo, irgendwann, in welchem Kontext auch welche immer auch Aussage getroffen hat, wird das sicher nicht gemacht haben mit böswilliger Absicht, sondern hat das wahrscheinlich einfach nur nicht reflektiert genug zu diesem Zeitpunkt und nicht in Kontext gesetzt. Und dann wird es vielleicht übernommen von dem einen oder anderen Medienhaus und daraus wird eine Story gebastelt und dann gehen gewisse Prozesse an und wenn man aber wiederum versteht, wie kommen diese Gedankengänge bei Wissenschaftlern zustande, die natürlich auch keine Kommunikationsprofis sind, ich bin es auch nicht am allerwenigsten vielleicht, aber ich versuche halt einfach da auch mal versuchen ein bisschen Anschluss zu finden an euch auch, die ihr da sitzt und von der Wissenschaft nicht so viel Ahnung habt, vielleicht im punktuellen Sinne wie ich auf jeden Fall und ich kann auch nur aus meinem kleinen, aus meiner Bubble heraus sprechen, also ich bin jetzt auch nicht repräsentativ für alle Wissenschaftler natürlich, das muss man auch dazu sagen und das muss ich gleich von vorne weg sagen, wann auch immer wir in dem Thema diskutieren, kann ich meine Meinung dazu tun und meine Erfahrungswerte einbringen. Die mögen für andere Wissenschaftsdisziplinen gleich wiederum anders sein. Das heißt, man muss wieder aufpassen, dass man nicht alle über einen Kamm schert. Auch bei der Wissenschaft gibt es halt sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen noch Disziplinen, die ein bisschen anders funktionieren, andere Mechanik haben. Es ist auch da sehr heterogen, aber wie gesagt, Verständnis.

Edith Meinhardt

Aber man kann ja auch im Podcast dann Leute dazu holen, die diese Expertise dann einbringen.

Matthias Farlik

Ganz genau. Ich glaube, das wäre ein Ziel, dass man sagt, okay, wo immer man selbst hier wir drei oder zwei, je nachdem, wie dann das SE Setting ist, hier im Studio an unsere Grenzen stoßen, das kann man vorab ja entsprechend schon abschätzen. Dann holt man sich einfach dann auch wirklich ein, zwei Experten für die jeweiligen Folgen dazu und versucht das dann auch überhaupt noch mal aus einer neutralen Perspektive heraus beleuchten zu können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil einfach aus der Vielfalt kommt in der Wissenschaft sehr viel. Das ist eine der Lektionen, die wir grundsätzlich in unserer DNA, das ist auch so ein Wort, das immer wieder fällt, vor allem jetzt rund um den Wahlkampf der letzten Monate. Die DNA, die uns irgendwie bestimmt, was wir werden, kann man auch noch mal beleuchten. Stimmt nicht so ganz, da haben noch andere Dinge, andere Prozesse mitzureden.

Aber Tatsache ist, man kann das schon so sehen. Heterogenität und Vielfalt, das ist das, was die Wissenschaft auch ausmacht. Also wir leben davon, dass Leute anderer Meinung haben, auch andere Wissenschaftler vielleicht eine andere Ansicht oder einen anderen Viewpoint, einen anderen Blickwinkel haben. Und das ist nichts Negatives. Das muss man halt aus wissenschaftlicher Perspektive hinterfragen. Okay, wieso hast du diese andere Meinung? Auf Welche Daten stützt sich diese Aussage?

Sind die grundsätzlich anders als meine? Warum sind sie anders als meine Daten? Obwohl ich komme vielleicht auf ein ganz anderes Ergebnis. Und das abzuschätzen ist schon mal sehr, sehr, sehr spannend. Und diese Prozesse zu beobachten im wissenschaftlichen Diskurs ist ist schon sehr besonders. Also wenn man da ein bisschen die Vogelperspektive einnimmt und sich das ganze mal aus der Distanz betrachtet überlegt, dann kommen da schon sehr spannende Diskussionen zustande. Das ist in fast jeder wissenschaftlichen Konferenz zu sehen und da können wir definitiv noch viele Dinge hoffentlich klarer machen für die breite Bevölkerung.

Edith Meinhardt

Matthias, ich hätte gleich eine Frage an wir haben jetzt alle festgestellt, Nick, du wirst es wahrscheinlich auch bestätigen, dass es dieses Misstrauen auch gerade investigativen Journalisten gegenüber stärker gibt als früher. Merkst du das als Wissenschaftler eigentlich? Ist das für dich jetzt ganz persönlich spürbar oder arbeitest du im Elfenbeinturm, bist abgeschottet und kriegst das eigentlich nur über Studien oder dann Medienberichte mit?

Matthias Farlik

Das Misstrauen gegenüber Wissenschaftler oder gegenüber den Medien oder beiden?

Edith Meinhardt

Die Skepsis gegenüber Wissenschaft?

Matthias Farlik

Naja, ich sage jetzt mal natürlich kriegt man Skepsis mit im Rahmen von gewissen Wahlveranstaltungen, die wir jetzt durchmachen mussten, wenn dann gewisse Aussagen getätigt werden, wo man sich dann schon fragt, wo kommt so etwas her? Gerade Covid und die Pandemie der letzten Jahre hat uns auch vieles aufgezeigt, wo man sagt, okay, das sind Aussagen, die kommen offensichtlich irgendwie zustande, haben aber, möchte ich vermuten, kaum einen ernsthaften Konsens innerhalb der Wissenschaft. Das kommt wahrscheinlich auch keinen wissenschaftlichen Mund. Exakt, so wie es dann auch in manchen anderen Mündern dann plötzlich zu hören war. Das sind halt Dinge, wo ich sage, da verstehe ich schon, warum auch eine gewisse Skepsis aufkommt. Vor allem, wenn es darum geht, dass es mal in einer Woche heiß das eine und in der nächsten Woche heißt es plötzlich ein bisschen was anderes. Das ist natürlich auch ein Produkt der Getriebenheit, die wir durch Covid erlebt haben, auch als Wissenschaftler sehr stark und die uns eigentlich natürlich Sorge bereitet hat, wie dann auch die Kommunikation, die Wissenschaftskommunikation passiert ist.

Da war ich selbst zum Glück nicht involviert, weil ich glaube, die das dann aushalten mussten damals, die waren auch nicht zu beneiden und sind es vielleicht bis heute nicht. Da gibt es eben die Nachwehen und das merkt man schon. Also der Elfenbeinturm existiert in der Weise nicht.

Edith Meinhardt

Aber sagt dir manchmal wer ins Gesicht, ich glaube das nicht oder du bist ein Büttel der Pharmaindustrie?

Matthias Farlik

Nein, das habe ich bis dato noch nicht erlebt. Aber das mag wiederum vielleicht an meiner Bubble liegen, keine Frage. Das will ich jetzt nicht abstreiten, dass man sich natürlich auch vielleicht mit genau diesen kritischen Stimmen nicht umgibt. Aber ich sage jetzt mal, wenn es sowas gäbe, dann tritt man natürlich schon proaktiv auf und versucht Dinge zu erklären, versucht Prozesse zu sichtbarer zu machen, die vielleicht im Hintergrund laufen. Und gerade die Pharmaindustrie ist ein wichtiger Punkt natürlich. Das ist eines der ersten Argumente, dass man immer wieder zu hören wie kommt, wenn es dann kritischer wird, wie objektiv bist du noch als Wissenschaftler? Du bist ja da doch irgendwie Gängelband von Leuten, die halt viel Geld haben, woher auch immer das Geld dann kommt.

Also ja, das ist auch noch mal auf jeden Fall eine ganze Folge wert, da hineinzuleuchten, zu schauen, wie funktioniert Wissenschaftsfinanzierung eigentlich? An der Stelle mag ich vielleicht auch noch mal kurz die Gelegenheit nutzen und Danke sagen, auch denen, die mich unterstützen. Und wenn wir schon von Pharmaindustrie reden, das ist bei uns z.B. nur ein sehr kleiner Teil. Also in meinem konkreten Fall, die Hauptquelle meiner Forschung ist, also Finanzierung für die Forschung ist tatsächlich in irgendeiner Form die öffentliche Hand am Ende des Tages der Steuerzahler, natürlich mit zwischengeschalteten Instanzen, und da ist vorweg natürlich zu nennen der FWF, der Forschungs und Wissenschaftsfond, direkt von Ministerium finanziert wird und tatsächlich den großen Teil oder Grösstenteil der Grundlagenforschung in Österreich auch finanziert. Was das ist und was Grundlagenforschung ist, glaube ich, können wir auch noch mal im Detail beleuchten. Ich glaube, das ist auch etwas, was sehr stark unterschätzt wird und wo nicht klar ist, was Sparmaßnahmen, die gerade Richtung die Grundlagenforschung gehen und die die hauptsächlich betreffen, was das dann für Konsequenzen haben wird.

Auch was den Wirtschaftsstandort Österreich angeht, der jetzt in vielerlei Munde auch ist und die Investitionen auch in die Innovation und in die Zukunft natürlich eine wichtige ist, dass man da nicht anfängt, das zu übersehen. Und ein weiterer großer Forschungsgeldgeber, auch in meinem konkreten Fall, ist der WWTF, der wieder Wissenschafts und Technologiefonds, allen voran unter der Leitung von Dr. Michael Stampfer, der da ein ganz, ganz tolles Förderungsprogramm verwalten darf. Und das wird sehr stark auch gestützt durch die Stadt Wien und Spendengeldern. Das ist ganz wichtig. 50 % sind dort private Investoren, die aber in die selbst, in die Projekte selbst keinerlei Eingriffe mehr haben. Das ist ganz wichtig zu sehen.

Die geben ihr Geld tatsächlich her, ohne dann im Endeffekt auch entscheiden zu dürfen, welche Projekte sie fördern. Das geht über ein ganz tolles Auswahlverfahren, dass externe Gutachter international auf internationaler Bühne bedarf und welche Projekte dann förderungswürdig sind, wird dann in diesen Gremien dann beschlossen auf Basis von solchen Gutachten. Und das kann man sehr transparent machen und ist ein Prozess, der eigentlich für mich sehr stark das Vertrauen auch in die Forschung fördern kann. Wenn man ein bisschen weggeht von der Idee, alles was in Forschung passiert, ist prinzipiell einmal Pharmaindustrie gefördert und gesponsert. Also das ist tatsächlich, für manche trifft es vielleicht eher zu, es gibt sicherlich Forschungsgruppen, die mehr von Pharmageldern abhängig sind, aber die werden auch entsprechend tituliert. Also man kann so und so nicht publizieren. Am Ende des Tages ist für jeden Wissenschaftler der Wert des Wissenschaftlers, unter Anführungsstrichen, kann man so sagen, bestimmt sich anhand der Publikationen.

Und in jeder Publikation muss auch angegeben sein, wer die Förderungsgelder zur Verfügung gestellt hat. Und wenn es in Richtung Pharmaindustrie gegangen ist, dann wird das entsprechend auch dort benannt. Also es ist eigentlich auf der Ebene recht transparent geregelt.

Michael Nikbahsh

Zur Finanzierung von Forschung wollen wir tatsächlich in naher Zukunft kommen. Ich möchte auch betonen, dass die von dir genannten Institutionen an unserem Projekt nicht in irgendeiner Form partizipieren. Wir machen das wirklich, weil es uns freut und weil es uns interessiert, ohne diesbezüglich konkrete Unterstützung.

Matthias Farlik

Was ich vielleicht auch noch kurz erwähnen möchte, und das ist vielleicht was, was gerade sehr zeitnah auch eine Relation hat, vielleicht für die Bevölkerung auch zu begreifen, was wirklich tatsächlich direkt passiert mit den Dingen, die easy unter Anführungsstrichen in dem Fall fast erarbeiten. Es gibt ja diesen alljährlichen Krebsforschungslauf, den der auch stattfindet, der findet im alten AKH statt und da rennen auch tatsächlich viele Wissenschaftler selbst mit. Ich tatsächlich auch. Die letzten zwei Male musste ich aussetzen, verletzungsbedingt, aber es ist ein sehr spannendes Event, weil du Runden läufst. Das ist jetzt zwar von der Landschaft her nicht wahnsinnig reizend, weil du in der Runde eben dasselbe siehst, also da ist ein Wien Marathon definitiv ein abwechslungsreicherer Lauf, aber dort hat man den Vorteil, dass für jede Runde werden entsprechend €10, glaube ich, sind es, an die Wissenschaft gespendet und das ist einer der Fonds oder einer der Töpfe der Forschungstöpfe, von denen wir dann auch teilweise etwas abbekommen, wenn wir dort entsprechende Projekte einreichen. Tatsächlich ist auch die letzte Publikation, auf die ich vorhin Bezug genommen habe, auch teilweise durch diese Forschung mitfinanziert worden vom CCC, das ist ein MOW, also intern der medizinischen Universität Wien. Die verwalten diese Gelder dann, die durch diesen Krebsforschungslauf z.B.

zustande kommen und geben das dann entsprechend an gute Projekte weiter, die sie dann wiederum förderungswürdig erachten. Also das ist so direkt, wie man nur irgendwie sein kann, wenn es um.

Michael Nikbahsh

Forschungsförderung geht, im Kreis laufen für die.

Matthias Farlik

Forschung.

Michael Nikbahsh

Kommunikation, der Begriff ist ja jetzt schon gefallen. Für mich war das ein ganz zentrales Ding. Für mich ist natürlich auch die Pandemie ein Dreh und Angelpunkt. Wenn ich an die Zeit davor denke, dann war insbesondere im Medienbetrieb die Wissenschaftsberichterstattung natürlich geschlossene Gesellschaft. Die ist innerhalb von definierten Ressorts passiert, so wie Medien eben aufgebaut sind. Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Wissenschaftsressort haben dann eben in regelmäßigen Abständen irgendeine super komplexe Betrachtung zu irgendeinem wahnsinnig interessanten Thema gebracht. Das war von einem Fachpublikum für ein Fachpublikum oder jedenfalls für ein interessiertes Publikum.

Ja, und dann passiert die Pandemie und plötzlich ist Wissenschaft politisch. Plötzlich muss Wissenschaft Politik Wissenschaft erklären, Politik muss der Bevölkerung Wissenschaft erklären und die Medien müssen versuchen, das alles irgendwie auseinanderzuhalten. Ohne dass ich jetzt unmittelbar in die Pandemieberichterstattung eingebunden gewesen wäre, habe ich aber natürlich gesehen, wie sehr sich die Kolleginnen und Kollegen geplagt haben in Medien. Plötzlich waren die Wissenschaftsleute ganz wichtig in den Redaktionskonferenzen, plötzlich stand Wissenschaftsvermittlung ganz oben auf der Agenda und plötzlich hatte niemand wirklich einen Plan, wie man damit umgehen soll. Also wenn ich jetzt aus meinem eigenen heraus erzählen darf, nach vielen Jahren der Berichterstattung über Korruption habe ich gewisse Routinen ausgeprägt. Also wie man einen Staatsanwaltschaft Akt liest, das weiß man, wie man in großen Datensätzen sucht und arbeitet und versucht, valide Ergebnisse herauszulesen aus Offshore Datenbanken z.B.

das weiß ich. Aber ich habe wirklich niemanden beneidet, der in der Pandemie z.B. aus dem Innenpolitikbetrieb kommend, plötzlich versuchen musste, wissenschaftliche Erkenntnisse so aufzubereiten, dass die Leute da draußen sie verstehen. Da ist auch auf unserer Seite des Tisches Edit viel Mist passiert in der Berichterstattung, auch auf Ebene der Politik. Da wohl noch mehr. Das hat mich auch dazu quasi gebracht, dass wir das jetzt anstoßen sollten. Dass wir uns ganz klar hinsetzen sollten und sagen sollten, ja, wir reden über Wissenschaft, wie passiert Wissenschaft?

Wir kommen dann eben, glaube ich, gleich in der ersten Folge im neuen Jahr auch zu der was ist wissenschaftlicher Konsens? Wie ist das mit den vermeintlichen absoluten Wahrheit in der Wissenschaft?

Gibt es die überhaupt? Und heißt wissenschaftlicher Konsens z.B. dass dann alle einer Meinung sind? Du hast es eingangs auch angeschnitten. Ich darf die Antwort vorwegnehmen. Nach meinem Verständnis nein, das heißt es nicht.

Matthias Farlik

So ist es ja.

Michael Nikbahsh

Also da ist eine ganze Menge zu tun und deswegen sind wir jetzt da.

Edith Meinhardt

Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass du angesprochen hast, Nick. Wir haben ja in den Redaktionen, ich nehme an, die anderen auch, darum sage ich jetzt Redaktionen, aber ich weiß es von der Profilredaktion, natürlich viel gestritten auch. Und ich kann mich erinnern, wie schwierig die Frage zu erörtern war, dass man zwar für die Impfung sein kann, weil man den wissenschaftlichen Befunden, die zum Teil auch vorläufig waren, glaubt, aber das heißt noch nicht, dass es eine Impfpflicht geben muss, weil das ist eine grundrechtliche Abwägung. Und da sind alle Logiken kollidiert. Also da haben die Wissenschaftler in ihrer Logik berichtet, die nie eine Logik ist. Da werden wir auch noch dazu kommen. Die Innenpolitiker haben in der Rhetorik der Politik, die eigentlich eine, im jetzt sehr plakativ zugespitzten Sinne gesagt, kriegerische Logik ist.

Es gibt immer die eigene Klientel, die bedient werden muss und die anderen werden abgewertet, damit man dann von den eigenen beim nächsten mal gewählt wird und die anderen demobilisiert werden. Das ist in einer Gesundheitskrise komplett unbrauchbar, weil man Leute quasi verachtet hat dafür, dass sie etwas nicht machen, was natürlich nicht dazu geführt hat, dass sie es machen, sondern eher im Gegenteil noch quasi Erbärmung erzeugt hat. Genau. Also die Soziologen nennen das Reaktanz. Und dann gibt es noch die grundrechtliche Seite und wie sehr wir uns wirklich geplagt haben mit diesen Abwägungen. Und wir haben als Branche da nicht immer einen guten Job gemacht. Also ich finde retrospektiv, wir waren zum Teil zu sehr die Sprecher einer politischen Kampagne, die nicht gut gelaufen ist.

Wenn man mit Public Health Experten spricht, so kann man mit der Bevölkerung in einer Krise nicht sprechen.

Michael Nikbahsh

Wir hatten bei Profil übrigens eine Klammer, weil du vorher gesagt hast, Raiffeisen, der Hinweis auf den Einfluss von Raiffeisen, das ist unsere Pharmaindustrie, bezog sich natürlich auf Profil und nicht auf die Dunkelkammer. Wir haben mit Raiffeisen nichts zu tun. Nein, nein, weil du wir gesagt hast. Das war ein früheres wir. Unser neues wir hat mit Raiffeisen nichts zu tun. Ich erinnere mich an zwei Leitartikel im Profil, die den Titel Impfpflicht ist Bürgerpflicht. Also retrospektiv war das wohl eine Katastrophe, es so hinzustellen und noch dazu dann als Meinung der Redaktion zu präsentieren.

Es war zwar nicht expressis verbis so drin, aber der Leitartikel ist in der Außenwahrnehmung normal die Meinung der Redaktion, so wird das wahrgenommen. Und diese absoluten Feststellungen in den Raum zu stellen, in einer Situation mit derart vielen Unwägbarkeiten war, das war einfach too much, das muss man sagen.

Matthias Farlik

Ja, natürlich. Ich glaube auch, dass da viele, das ist glaube ich nicht nur Profil, ich glaube, das geht über alle hinweg, wie ich es beobachtet habe. Ich habe natürlich auch in der Zeit viele Medien konsumiert. Also gerade bei den ersten zwei Jahren Covid war natürlich jede Neuigkeit spannend, also auch aus wissenschaftlicher Sicht spannend. Also ich glaube, einer der ersten Diskussion, die ich mit meinem damaligen Department Head hatte, das war kurz nachdem der erste Lockdown bevorstand, ich glaube, war noch gar nicht wirklich offiziell, dann war doch tatsächlich habe ich gemeint, es wird ein spannendes gesellschaftspolitisches und auch soziologisches Experiment werden, was da auf uns zukommt. Weil ich glaube, wir waren alle, und da nehme ich die Wissenschaftler, glaube ich, im Gesamten auch mit hinein, überfordert. Wir hatten einfach keine Vorstellung, was da auf uns zukommt an verschiedenen Stellen.

Und sowas hat man auch nicht alle Jahre. Das ist etwas, wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis die nächste Pandemie auf uns zurollt, das ist eh klar. Aber in diesem Ausmaß mit der Technik, die natürlich auch zur Verfügung stand, Social Media als Begriff, die Geschwindigkeit, mit der sich manche, sage ich jetzt einmal Meinungen oder auch Fakten oder auch nicht Fakten verteilen und vermehren und verbreiten. Das war natürlich auch nicht unbedingt immer hilfreich, weil man dann sehr schnell auch in Argumentationsnöte gekommen ist. Auch als Wissenschaftler, der vielleicht auf welchem auch immer Social Media Plattform aktiv ist oder weniger aktiv ist, musste man dann feststellen, dass tatsächlich man unmöglich auf alle Argumente und auf alle Stimmen dort eingehen kann. Manches hat sich dann wirklich in eine Art von, hat sich verselbstständigt, schlicht und ergreifend.

Edith Meinhardt

Es gibt übrigens eine Studie des IHS Institut für höhere Studien zum Thema Wissenschaftsskepsis, die ja in Österreich besonders ausgeprägt ist, laut Eurobarometer Daten. Und da geht es auch darum, dass die Skepsis an sich ein guter Ausgangspunkt für wissenschaftliches erforschen ist. Also es gibt eine kleine Ehrenrettung der Skepsis, dass man den Zweifel und die Skepsis auch hochhalten soll, weil die bringt uns dazu, Fragen zu stellen, zu experimentieren, Dinge wieder zu verwerfen, vermeintliches Wissen wieder zu schreddern. Wenn wir einfach draufkommen, es ist doch nicht so, wie wir dachten. Und über diesen wissenschaftlichen Prozess werden wir ja auch noch viel reden und auch über die Lust daran, immer Neues zu entdecken.

Michael Nikbahsh

Ich ergänze das jetzt, aber nach meiner Wahrnehmung ist die Skepsis, von der wir da sprechen, ja keine, die sich gegen einzelne Forschungsergebnisse richtet, sondern gegen die Wissenschaft an sich.

Edith Meinhardt

Gegen den Betrieb, ja, genau.

Michael Nikbahsh

Also sprich, es ist ganz wurscht, aus welcher Fachdisziplin einer oder eine kommen mag.

Matthias Farlik

Wo es toxisch wird.

Michael Nikbahsh

Genau. Der schiere Umstand, dass jemand Wissenschaft macht, bedeutet schon, dass da eine Hidden Agenda vorhanden ist.

Matthias Farlik

Natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, Edith, wenn du sagst, dass da die Skepsis der richtige Weg ist, sage ich jetzt einmal auf jeden Fall, weil man kann nicht alles einfach ungeschaut und unhinterfragt übernehmen. Man müsste sich eigentlich schon so weit als vor allem auch mündiger Bürger und selbst Schüler und Schülerinnen, das ist vielleicht ein Punkt, wo ich sage, sehe ich selbst von meiner Tochter auch in der Schule, das ist vielleicht ein Punkt, der zu wenig im Curriculum, also im Stundenplan vorkommt, ist auch eben vielleicht auch ein eigenes, wie auch immer Fach. Das heißt, kritisches Hinterfragen, wie mache ich das?

Wie tue ich das? Wie nutze ich die neuen Medien? Wir haben ja alle Tools, man kann ja entsprechend Recherche betreiben. Man muss ja jetzt nicht ein Jahr lang Recherche studiert haben, um einmal ein bisschen zu googeln, sagt man nicht, oder mittlerweile kann man sogar ChatGPT und anderes nutzen, um auf Fragen Antworten zu bekommen. Aber man muss es halt auch tun, muss es einfach probieren und man muss halt einfach, und es ist egal, welches Medium oder welche Informationen ich gerade zugespielt bekomme, mal die Frage stellen, okay, ist das jetzt faktisch richtig? Finde ich eine alternative Erklärung im Internet? Von wem kommen die jeweiligen Erklärungen?

Wer ist das, der X sagt, wer sagt Y und wie sind die Argumente dafür, dagegen? Und dann kann man sich entsprechend natürlich eine eigene Meinung bilden. Aber eine Meinung bilden nur aufgrund dessen, dass ich eine Meinung höre, ist halt immer schwierig. Aber du hast recht, das ist genau der Standpunkt, der eigentlich Wissenschaft ist. Und das ist das, was wir tatsächlich tun. Wir hinterfragen uns ja primär immer selber.

Edith Meinhardt

Ich glaube, weil du jetzt die Jungen angesprochen hast, das ist eine ganz wichtige Botschaft, glaub nie nur einer Quelle. Die Jungen sind es zum Teil gewöhnt, auf TikTok einem Influencer zu folgen, von dem niemand weiß, wie der sich informiert. Zum Teil sind das, ich will das jetzt nicht despektierlich nennen, aber es sind zum Teil Jährige, die irgendwas über den Islam erzählen, ohne jemals irgendwas gelesen zu haben und denen dann tausende Jugendliche folgen. Und da ist die größte, wichtigste Botschaft aus meiner Sicht, glaubt nie nur einem. Also die Lust, sich zu hinterfragen, nämlich auch selbst und der eigenen, den eigenen Glaubenssätzen zu misstrauen, ist, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt.

Matthias Farlik

Ich bin kein Soziologe, das muss ich schon dazu sagen. Aber wenn du sagst, das ist natürlich grundsätzlich richtig, ich glaube, das ist ein bisschen die Falle der Social Media Communities, dass man so ein bisschen das Gefühl dafür verliert, renne ich jetzt wirklich quasi als Lemming einem Einzelnen hinterher oder sehe ich jeden einzelnen Lemming, der quasi am Weg ist, als unterschiedliche Meinung schon an? Also man muss differenzieren, woher kommt die Meinung und wer ist nur ein Nachläufer und rennen die jetzt einem hinterher und ich auch quasi dann in der Schlange? Oder gibt es noch eine alternative Realität, unter Anführungsstrichen, die vielleicht eine bessere Erklärung für das Problem bietet, als der Lemming, dem ich gerade folge? Und das ist, glaube ich, das Riesenproblem mit den Bubbles, die da entstehen, dass man sich schon bestärkt fühlt und dass das vielleicht ein bisschen so ein bisschen ein Trugschluss ist, zu sagen, nur wenn jetzt die Bubble aus 100 Leuten besteht, die alle irgendwie dasselbe sagen, die haben vielleicht alle irgendwann einmal demselben Lemming gefolgt.

Michael Nikbahsh

Ich beobachte natürlich auch, dass der Glaubwürdigkeitsverlust der Wissenschaft letztlich eng verwoben ist mit dem Glaubwürdigkeitsverlust etablierter Medien, weil der allermeiste Teil von Wissenschaftskommunikation, gerade in der Pandemie, wurde ja über Medien transportiert. Der größte Teil der politischen Kommunikation eben auch über Medien transportiert. Die wenigsten Menschen tun sich ja den Torte an, dass sie dann tatsächlich eine Studie lesen oder in einem wissenschaftlichen Journal nachschlagen. Und wenn sie es tun, dann gibt es ein Restrisiko, dass sie ohnehin nicht verstehen, was sie da lesen. Also ich extrapoliere da jetzt von mir heraus, du hast mir ein paar Fachartikel von dir geschickt, die ich mir in der Vorbereitung durchgelesen habe. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich auf Ebene der Molekularbiologie schon sattelfest werde, aber das wird im Laufe der Zeit sicher der Fall sein.

Matthias Farlik

Ganz sicher, ja.

Edith Meinhardt

Ich würde gern ein bisschen die Medien noch verteidigen. Ich finde in der Pandemie, das war speziell, wir haben das alle noch nicht erlebt und ich finde auch da haben wir alle Anlass zur Selbstkritik, also eigentlich alle Systeme, aber generell finde ich, dass der Wissenschaftsjournalismus für mich schon einen guten Job gemacht hat. Ich habe fantastische Geschichten gelesen in Magazinen von Disziplinen oder Ostdisziplinen, in denen ich überhaupt nicht sattelfest bin und die in Fachmedien publizierten Artikel nicht verstehen würde, die aber dann so für mich übersetzt waren, dass sie wie zum Teil ein Krimi gelesen haben. Und ich finde, das wäre die Aufgabe des Journalismus, diese Erkenntnisse auch den Leuten auf eine Art nahezubringen, die fast unterhaltsam und spannend ist.

Matthias Farlik

Sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich sage jetzt einmal aus meiner bescheidene Erfahrung herausgesprochen, auch was die Kommunikation mit Presseabteilungen und so weiter angeht. Und ich muss sagen, da ist natürlich unsere Presseabteilung auf der medizinischen Uni natürlich extrem erfahren und hilft uns da in der Weise sehr, sehr gut und gibt uns gute Tipps mit auf den Weg und korrigiert auch unsere Texte, wenn nötig. Aber Tatsache auch ist, ist, dass der Wissenschaftler, wie man sich das vorstellen mag, jeder hat ein bisschen anderes Bild im Kopf, wahrscheinlich auch derjenige ist, der dann seine eigene Forschungsarbeit in, sage ich jetzt einmal Laiens, also um den Anschluss an die breite Maße zu bekommen, auch selbst formuliert. Also man ist selbst sozusagen der Journalist seiner eigenen Arbeit, der dann auch noch die Öffentlichkeit sozusagen auch wie du sagst, auf eine sehr, sag ich jetzt mal, ohne wissenschaftlichen Jargon hoffentlich auskommende Art transportieren muss. Und das ist auch eine Challenge für sich. Also du bist quasi ein Allroundgenie als Wissenschaftler, weil du musst von, also was ich alles an Disziplinen quasi vereinen muss, um in der Wissenschaft bestehen zu können, ist und das nicht nur ich, natürlich auch alle meine Kollegen, das wird kaum wahrgenommen.

Und das ist ein Aspekt, aber das.

Edith Meinhardt

Können ja nicht alle. Ich weiß, dass ich als Journalistin oft gelitten habe, wenn ich mit Wissenschafter innen gesprochen habe, dass ich mir gedacht habe, die sitzen auf einem ganzen Berg von Geschichten und können sie nicht artikulieren. Und ich habe meinen Job schon so gesehen, dass ich die bin, die die Geschichten in einer gemeinsamen Anstrengung hilft, mit auf die Welt zu bringen.

Matthias Farlik

Genau, wird im Optimalfall auch so passieren. Also aus meiner Erfahrung werden oft die Texte, die wir tatsächlich formulieren und als Presserelease rausgeben, dann oft eins zu eins kopiert, auch wenn man Glück hat, dann in diversesten Portalen übernommen. Da wird nicht mehr noch irgendwie Arbeit hineingesteckt. Das ist sehr oft der Fall leider, weil ich mir denke, es ist genau das, was vielleicht ein Weg aus dieser unter Anführungsstrichen vielleicht Misere auch heraus wäre, ist, dass man sich wirklich, wie wir jetzt gerade zusammensitzen, auf einem Tisch zusammensetzt und versucht, aus dieser, wie du sagst, aus dieser Krimi Geschichte, die es oft ist, die Wissenschaft auch wirklich eine schöne Geschichte zu machen, die dann auch jeder auch gerne liest. Und das, glaube ich, wäre ein Weg aus oder gibt sicher mehrere Wege, die man gehen kann, aber ein Weg aus dieser Problematik der nicht vorhandenen und nicht ganz konkurrenten Kommunikation zwischen Wissenschaft und der Öffentlichkeit.

Edith Meinhardt

Ich glaube, das war das wichtige Stichwort Geschichten. Um das ging es ja auch in der Folge, die du angesprochen hast, Truth Engine mit dem Filmemacher Friedrich Moser. Wir brauchen Geschichten. Unser Gehirn liebt Geschichten und die Verschwörungstheoretiker haben gute Geschichten, sie erzählen sie gut. Und wir müssen, wenn wir gegen Verschwörungstheorien letztlich angehen wollen, auch gute Geschichten erzählen.

Michael Nikbahsh

Apropos Verschwörungstheorien, auch die stehen auf dem Speiszettel für die Zukunft. Ich habe den Matthias in der in der Vorbereitung, wir haben ja mehrfach zu tun gehabt. Ich möchte gerne auch Verschwörungstheorien zwischendurch mal mitnehmen und zwar diese aber wissenschaftlich abhandeln. Also am Beispiel, ich habe in der Vorbesprechung gesagt, also wir reden jetzt nicht drüber, ob die Erde eine Kugel ist oder nicht. Wir sagen, sie ist eine Scheibe. Und was würde das tatsächlich bedeuten, wäre die Erde eine Scheibe? Ich finde das wahnsinnig reizvoll, dass man versucht, eine Dekonstruktion so vorzunehmen, indem man das Ausgangsmaterial mal grundsätzlich ernst nimmt und nicht einfach nur verl.

Ich glaube, dass wir durch das wechselseitige mit dem Finger aufeinander zeigen alles ja nur noch schlimmer machen. Also gerade dieses Format soll sich jetzt nicht, ist jetzt kein gescheiterl Format, es ist ein Format, das also ein bisschen gescheiterl ist es schon, aber Das Ziel ist es, Wissenschaft verständlicher zu machen und in den Wissenschaftsbetrieb hineinblicken zu können, um ihn verständlicher zu machen. Ich glaube, das ist ein Anspruch, den wir uns verschrieben haben und wir werden uns wirklich bemühen, das weiterzutreiben. Und da auch gleich ein call to action an die Hörerinnen und Hörer der Dunkelkammer. Schreibt uns, welche Fragen ihr ans Universum, an die Wissenschaft habt. Die Pandemie ist ja schon mehrfach gefallen. Insbesondere auch auf das Thema werden wir natürlich viel Aufmerksamkeit verwenden, welche Fragen aus der Pandemie heraus für euch unbeantwortet geblieben sind, aber natürlich nicht nur aus der Pandemie heraus.

Also Nachrichten bitte an redaktionkelkammer at. Matthias ich wollte einen Punkt anreißen, der mich durchaus beschä die wie politisch kann, soll oder muss Wissenschaft sein?

Matthias Farlik

Es ist immer schwierig natürlich, weil jeder Wissenschaftler ist sicherlich auch ein Hinderungsgrund, warum viele Wissenschaftler sich nicht zu sehr in die Öffentlichkeit begeben und auch nicht zu konkreten Themen Stellung beziehen, die jetzt parteipolitisch, sage ich jetzt mal, vielleicht auch gerade Thema sind, weil natürlich die Wissenschaft an sich keine Parteipolitik kennt in Wahrheit. Was wir kennen, sind halt Fakten und Interpretationen unserer Daten und die mögen richtig sein oder können auch falsch sein, mögen sich in ein paar Jahren oder sogar schneller auch als eben nicht ganz korrekt herausstellen und dann ändert man seine eigene Interpretation der Daten auch wieder ab im Lichte von neuen Erkenntnissen. Aber wie parteipolitisch man sein kann, bleibt jedem natürlich selbst überlassen. Es gibt sicherlich auch genügend Wissenschaft, Partei auch mehr oder weniger zugetan sind, aber Politik sollte, wenn wir von Politik reden, nicht unbedingt jetzt als Parteipolitik verstanden werden. Und politisch natürlich, jede Aussage ist in irgendeiner Form auch politisch. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht seine eigene auch, wie soll ich sagen, Zukunft sich verbaut als Wissenschaftler, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, dass viele Dinge passieren aufgrund von politischen Entscheidungen. Es werden Gelder freigemacht für gewisse Forschungsrichtungen, weil eine Schwerpunktsetzung passiert.

Und da kann man natürlich jetzt dagegen sein oder dafür sein, man muss es akzeptieren. Es sind halt Entscheidungen, die von oben getroffen werden und ob man dann damit konform geht oder nicht konform geht, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber es hat natürlich eine gewichtige Auswirkung auf den wissenschaftlichen Alltag und auf deine eigenen zukünftigen wissenschaftlichen Projekte unter Umständen. Und da ist natürlich jeder ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, wirklich hardcore politisch zu sein. Aber ich sage jetzt mal, wenn die politische Diskussion, sorry, wenn die dazu führt, dass Pseudowissenschaftlichkeit und nicht fakten basierte Statements im politischen, auch parteipolitischen Zirkus irgendwie zirkuliert, dann ist für die Richtigstellung, würde ich sagen, schon jeder Wissenschaftler dazu angeraten, dass er sagt okay, also meines Wissens nach funktioniert das aber anders. Und so ist es derzeit Stand der Technik bzw. Ist der wissenschaftliche Konsens geht in diese Richtung.

Und man muss da schon auch einen gewissen Gegenpol bieten, um Dinge auch richtig zu stellen. Das ist meine Meinung dazu.

Michael Nikbahsh

Aber gerade die Pandemie hat uns doch gezeigt, dass die Politik von der Wissenschaft absolute antworten wollte. Eine unbequeme Entscheidung ist zu treffen, Stichwort Lockdown. Jetzt brauchen wir handfeste Aussagen oder Ergebnisse, die das rechtfertigen. Also quasi absolute Wahrheiten, unter Anführungszeichen, die man damals nicht hatte, die man ja.

Michael Nikbahsh

Grundsätzlich so gut wie nie hat.

Michael Nikbahsh

Und da muss man sich festlegen als Wissenschaftler.

Matthias Farlik

Man kann eine Empfehlung aussprechen, die auf einer Datenlage beruht, die zu diesem Zeitpunkt aktuell ist. Und das ist wahrscheinlich genau das Thema. Wenn eine Datenlage sagt, wir haben ein Hochwasser und da kommt eine Flutwelle auf uns zu, dann wird man hoffentlich zeitgerecht vorgesorgt haben und schauen, dass die Leute evakuiert sind, die in diesem Gebiet leben. Das ist auch eine Prognose. Man kann ja sagen, so und so viele Wassermengen, das Becken fast so und so viel L und es wird sich nicht ausgehen. Das sind Dinge, die haben eine Konsequenz. Da ist die kausale Kette ja eindeutig.

Wenn jetzt eine Pandemie auf uns zurollt, wo wir gerade am Anfang wenig wissen über wie schnell vermehrt sich das Virus, wie infektiös ist es, wie wird es überhaupt weitergegeben und, und, und, und und, dann sind das also oft Variablen, die einfach nicht bekannt sind am Anfang. Und von daher, davon eine Entscheidung zu treffen, ist natürlich, weil man einfach noch vieles nicht weiß, an der Stelle schwierig. Und eine Empfehlung abzugeben, ich bin mir sicher, hat die entsprechenden Gremien ja gegeben, ich war nicht beteiligt damals. Die werden ihre Empfehlungen ausgesprochen haben. Man hat es ja auch beim Robert Koch Institute gesehen, also bei den berühmten RKI Files, die jetzt auch teilweise komplett öffentlich sind. Da gab es Empfehlungen, die sind eindeutig wissenschaftlich fundiert gewesen zu dem Zeitpunkt, soweit ich das mitbekommen habe und auch gelesen habe. Ich habe nicht alle noch in der vollen Gänze gelesen, nur auszugsweise, aber das, was ich gelesen habe, hatte zu diesem Zeitpunkt sicher Sinn gemacht.

Was daraus gemacht wurde und wie die politischen Entscheidungen darauf erfolgt sind, das ist dann ein anderes Thema.

Edith Meinhardt

Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich die Schnittstelle und die Gremien. Wie werden die zusammengesetzt und wie kann man dafür sorgen, dass Wissenschaftler nicht in die Lage kommen, immer nur Rechtfertigungsprosa liefern zu müssen? Weil ich weiß es aus der Migrationsforschung, also da ist zwischen Politik und Wissenschaft eine dicke Glasschicht und die Wissenschaft liefert Evidenz. Die Politik brüstet sich auch manchmal damit, evidenz based politics zu machen. Tatsächlich sind die Ergebnisse, die da zusammengetragen werden, für die Politik völlig egal. Also völlig, gerade in dem Bereich, ich weiß es nicht, in der Molekularbiologie, aber auch im Hochwasserschutz. Es wird sicher Hochwasserexperten gegeben haben, die gesagt haben, das wird sich so nicht ausgehen.

Und der Bürgermeister hat ja, aber für mich ist es besser, wenn ich das jetzt einmal ignoriere. Und ich frage mich schon, ob wir als Bürgerinnen das eigentlich so akzeptieren müssen, wenn eine Politik ja von sich behauptet, sie stützt sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, was sie sehr oft macht, wenn sie in den Kram passt, aber dann nicht offenlegt, dass sie nur etwas herauspickt, das ihr umgekehrt wieder in eine politische Geschichte reinpasst. Und da wäre es schon wahrscheinlich auch Aufgabe von uns Medien, das klar zu machen, wie diese Prozesse laufen, was genau die wissenschaftliche Evidenz ist und was sich die Politik daraus nimmt.

Matthias Farlik

Das ist wahrscheinlich genau das, was damals gefehlt hat. Aber das ist der Punkt, wo wir einfach jetzt, glaube ich, ich sag mal immer, nach so einer Sache sind wir alle Professoren und wissen es alle immer besser, aber wir können unsere Lehren daraus ziehen und das sollten wir auch tun in Zukunft. Also einfach, wie wir gesagt haben, proaktiv, konstruktiv in eine neue Art der Diskussion eintreten, wo wir sagen, wir arbeiten zusammen als Journalisten und Wissenschaftler, Institutionen natürlich auch. Und vielleicht an dieser Stelle auch ein Disclaimer, natürlich gleich einmal loswerden. Also wenn ich hier Meinungen zu besten gebe, dann ist es meine Meinung in erster Instanz, auf keinen Fall die akkordierte Meinung der medizinischen Universität Wien. Also das muss man auch bitte trennen. Aber aus meiner Sicht ist es einfach essentiell, dass der Austausch, die Interaktion zwischen Medien, die die Reichweite haben, und den Wissenschaftlern, die die Reichweite eigentlich nicht haben, einfach intensiver werden muss.

Michael Nikbahsh

Wie kommt man als Laie überhaupt drauf, ob etwas nun wissenschaftlich gesichert ist oder nicht? Also da draußen hören viele Leute zu, die mit dem Wissenschaftsbetrieb so zu tun haben wie wir quasi als interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich das punktuell anschauen. In der Pandemie ein bisschen mehr zwangsläufiger, darüber hinaus in den MINT Fächern in der Schule jetzt nicht so wahnsinnig aufgepasst haben.

Kein Vorwurf an niemandem. Das war bei mir nicht anders. Wie war es bei ja, wenn ich jetzt vor einer wissenschaftlichen Frage stehe, die mich zufällig beschäftigt, weil es mir in meine Timeline auf Social Media reingespült hat, okay, dann setze ich mich hin und google ein Thema und dann stoße ich über einen Wikipedia Artikel. Das ist wahrscheinlich einer der ersten Ankerpunkte. Ich sage immer, kann interessant sein, kann aber niemals, dass das vorgesagt die alleinige Quelle sein. Bei Wikipedia ist das interessanteste ja immer die Fußnote drunter, die ja dann zu.

Den tatsächlichen Quellen führt.

Wer tut sich das an? Wie erkenne ich also, ob es da eine wissenschaftliche Sicherung eines Ergebnisses gibt? Und wie erkenne ich, ob jemand ein wissenschaftlicher Außenseiter ist, sage ich jetzt mal? Eine völlig durchgeknallte Position, die aber laut genug vorgetragen wird, um eben auch wahrgenommen zu werden. Woher soll ich das wissen?

Matthias Farlik

Gute Frage. Also da gibt es keine einfache Antwort darauf. Der Punkt ist der, das ist viel vielleicht eine Möglichkeit, mal kurz innezuhalten. Selbst wenn man sich sogar auf einen wissenschaftlichen Artikel stützt, der gerade erst frisch, gerade erst vor einem Tag oder vor einer Woche online gegangen ist, mit einer faszinierenden Erklärung für irgendwas, irgendein Phänomen, irgendein Prozess oder ein weiteres Puzzlesteinchen im Zuge der Covid Pandemie z.B. ja, dann ist das einmal schön, dann muss man sich einmal das durchlesen, dann muss es man verstehen. Man heißt wahrscheinlich im Endeffekt auch die wissenschaftliche Community, die sich das durchlesen muss. Und da muss man es verarbeiten und in Kontext setzen mit allem anderen, was davor schon publiziert wurde, um dann zu okay, ist das jetzt tatsächlich etwas, das glaubwürdig ist?

Kann ich das wirklich einordnen? Ist das vernünftig, dieser Aussage nachzugehen? Und diese Kontextualisierung ist halt für den Laien, ich würde sagen, sehr schwierig bis teilweise auch unmöglich. Und da kommt umso mehr der Austausch mit den Wissenschaftlern in den Vordergrund, wo man sagt, okay, die müssen in ihrem Fachbereich spezifisch natürlich dafür sorgen, dass auch solche Sachen eben entsprechend des wissenschaftlichen Konsens, wie der entsteht, in die breite Öffentlichkeit gelangen. Und man darf nicht sofort frisch von der Presse quasi Meldungen eins zu eins übernehmen. Also wenn irgendeine faszinierende Story rauskommt, dann ist das punktuell toll. Ob die sich dann aber auch überhaupt reproduzieren lässt, ob das überhaupt etwas ist, was man grundsätzlich glauben kann und darf, das ist halt leider eine Frage der Zeit.

Und das braucht Zeit. Und das ist genau das Thema. Und das ist umso schlimmer, wenn eine Pandemie da ist, wo man quasi täglich auf eine neue Situation trifft und in minutenabständen Entscheidungen treffen muss, dann ist das quasi das genaue Gegenteil von dem, was eigentlich in der Wissenschaft normalerweise passiert, wo halt dann doch teilweise Wochen, Monate, Jahre vergehen, bis ein Konsens entsteht. Aber das ist eben genau das, was wir wahrscheinlich auch in der ersten Folge noch ein bisschen näher anschauen werden und wir versuchen ein bisschen mehr zu verstehen. Wie gesagt, darum geht es uns ja primär, wie Wissenschaftler sich austauschen, wie ein Konsens entstehen kann und ob das dann bedeutet, dass man nicht auch Ausreissermeinungen in einem Fachbereich, in einem Thema hat. Ausreißer mögen irgendwann zum Konsens werden, das muss ich aber wie gesagt, erst über die Dauer und über die Zeit zeigen.

Michael Nikbahsh

Also es hat viel mit Vertrauen zu tun. Am Ende bin ich darauf angewiesen, es zu glauben.

Matthias Farlik

Es heißt dem wissenschaftlichen Ergebnis ja, also wie gesagt, da ist natürlich die Abschätzung auch notwendig. Ist die wissenschaftliche Methodik, die in einem Artikel z.b. angewandt wurde, ist die safe and sound, also kann man der vertrauen oder auch nicht? Wurde entsprechend der Artikel publiziert in einem Fachjournal, das die entsprechenden wissenschaftlichen Regeln des Publizierens auch befolgt, sage ich jetzt einmal. Also wurde das gut genug vorab mit Gutachtern entsprechend bewertet, die Arbeit? Wurden da entsprechende Nachbesserungen an der Arbeit gemacht? Viele wissenschaftliche Journale machen den gesamten Reviewing Prozess, heißt das, also Gutachterprozess schlussendlich auch transparent.

Das machen nicht alle noch. Das ist ein bisschen einer der Kritikpunkte auch, den Wissenschaftler immer wieder auch haben am Feld, dass nicht nachvollzogen werden kann, was eigentlich dann der Gutachter noch für Kritikpunkte an einer Arbeit hatte, weil das ja auch ein bisschen ein Gefühl dafür vermittelt, wie seriös ist die Arbeit, wie glaubenswürdig ist der ganze Versuchsaufbau, welche Kritikpunkte gibt es und wurden die auch entsprechend dann im Zuge der Revision, also im Zuge der Überarbeitung des Artikels berücksichtigt? Und das gibt einem schon ein bisschen ein Gefühl dafü wie vertrauenswürdig ist die Arbeit und sind vor allem die Schlussfolgerungen, die in dieser Arbeit dann meistens auch schon drinnen stehen? Und das einzuordnen ist halt für einen Laien sehr, sehr schwierig oder teilweise auch gar nicht möglich. Und da ist natürlich, wie du sagst, da wäre es notwendig, die entsprechende Kommunikationsebene aufzubauen zwischen der Wissenschaft, die die Einordnung vielleicht schon machen kann an der Stelle, und einem, der das dann auch vermittelt.

Edith Meinhardt

Nik wir sind natürlich komplett allein, was das Fachgebiet von Matthias betrifft, aber wir sind nicht Laien im Recherchieren als Journalistinnen. Und ich glaube, das, was der Medienwissenschaftler Bernhard Börksen immer sagt, dass wenn alle Menschen anfangen zu publizieren oder in der Lage sind, sich eigentlich wie Journalistinnen zu äußern in der Öffentlichkeit, über Social Media, sie dann auch die Fähigkeiten haben müssten zu recherchieren, die wir einfach in der Redaktion gelernt haben und im Laufe unseres Berufs. Also er nennt das die redaktionelle Gesellschaft. Und ich finde das tatsächlich sehr anspruchsvoll, weil ich würde, wenn ich jetzt eine ausgerissene neue wissenschaftliche Erkenntnis lese, dann sofort jemanden anrufen, von dem ich weiß, dass eine Koryphäe in dem Fach ist und den einmal fragen, wie ist das einzuordnen?

Ist das ein Durchbruch? Ist das vielleicht eine kleine Studie? Hat die irgendeinen Haken? Dann kann man noch recherchieren in Fachjournalen. Was sagen die anderen dazu? Wie äußert sich die Scientific Community zu diesem vermeintlichen Durchbruch? Dann kriegt man schon ein Gefühl, wir sind das gewöhnt, das ist unsere tägliche Arbeit.

Aber ich frage mich auch, wie soll das ein Laie machen, der auch Laie im Recherchieren ist und gar nicht die Zeit hat? Das ist unser Beruf.

Michael Nikbahsh

Das ist unser Beruf, das wäre auch die Aufgabe. Aber ich gebe jetzt zu bedenken, Stichwort Pandemie, Stichwort Impfung. Also wir arbeiten auch an einer Episode über Impfungen. Das werden wir relativ bald machen, weil wir gesagt haben, das ist die Elephant in the room, an dem können wir jetzt nicht vorbeigehen. Das werden wir früh im Jahr 2025 machen.

Edith Meinhardt

Das wären sicher auch 10 Folgen oder zwei möglicherweise.

Michael Nikbahsh

Korrigiere mich, Edith. Also es ist doch schon so, dass da war eine Impfung da, relativ bald, nachdem die Pandemie festgestellt war. Und aus dieser Impfung gegen Covid Symptome wurde sehr schnell die Covid Impfung und das Narrativ, das ist die Impfung, die gegen Covid wirkt.

Michael Nikbahsh

Das heißt, du kriegst es dann nicht mehr.

Matthias Farlik

Nein, nein, also definitiv nicht. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass irgendein Wissenschaftler damals, also ich kann das jetzt natürlich Revue passieren, nicht sagen, woher diese Information gekommen ist, aber wahrscheinlich nicht aus dem Mund eines Wissenschafts, zu sagen, es gibt eine Impfung oder es ist wahrscheinlich, dass man eine Impfung entwickelt gegen Covid, die gegen die Infektion schützt. Also sprich, man kriegt es nicht ganz.

Michael Nikbahsh

In aller Deutlichkeit, weil das gibt es so nicht bei dieser Form von Impfungen. Oder vielleicht machen wir diesen kleinen Exkurs damit vorschauen.

Matthias Farlik

Also das, was man hinaus will, ist sterile Immunität. Das ist der Fachbegriff dafür. Und selbst die ist zu hinterfragen. Das ist jetzt eine Definitionsfrage. Ab wann ist man infiziert? Also wenn man Infektion schon mal sieht, dass das Virus sozusagen sich den Atemwegen entlang wandernd in den Körper begibt, dann ist man im Prinzip schon infiziert. Da muss das Virus nicht einmal in die Zelle eindringen und da gibt es keinen Schutz dagegen. Also es gibt das nicht, dass man einfach nicht in der Lage ist, das Virus in sich in den Körper aufzunehmen.

Und in den meisten Fällen ist es sogar noch so, dass das Virus noch in die Lage kommt, die ein oder anderen ersten Zellen zu infizieren und dadurch auch Zellschäden und Schäden am Körper zu machen. Und wenn man auch einen Impfschutz haben, wirken dann erst Immunzellen, die dann auch wirklich dafür sorgen, dass das Virus dann einfach nicht mehr sich weiterverbreiten kann. Und dann mag sein, dass man auch gar keine Symptome hat. Was war da eigentlich das Ziel? Idealerweise eine Impfung zu kriegen, die so weit schützt, dass man auch gar nicht merkt, dass man infiziert ist, weil einfach die Symptome so mild ablaufen, dass man es vielleicht gar nicht mitkriegt. Man liest halt einmal vielleicht und das war's. Das wäre schön gewesen, wenn das von Anfang an so funktioniert hätte.

Und dann kommt natürlich das Riesenproblem hinzu. Und das weiß auch jeder Wissenschaftler, der sich mit Impfungen und Infektionskrankheiten auch beschäftigt. Nicht jede Person reagiert gleich, weder aufs Virus noch natürlich auch auf die Impfung. Das ist einer der Riesenthemen in der Impfstoffentwicklung auch. Wie kann man Impf, sag ich jetzt einmal, Nebenwirkungen auch erfassen? Und das ist halt eine Mammutaufgabe an sich. Und wenn dann wiederum Zeitdruck herrscht, wird das dann recht doppelt sch.

Und das ist halt die Wissenschaftskommunikation, die notwendig wäre, um die Dinge auch richtig einzuordnen. Und das ist das, was wir damals versäumt haben. Und ich will keine Schuld zuweisen, es war einfach so, wir sind buchstäblich überrollt worden von den Situationen, von den Momenten damals. Und ich glaube, da ist einfach die Aufgabe, das nicht einfach so stillschweigend jetzt unter den Tisch zu kehren oder als Vergangenheit sein zu lassen, sondern aus diesen Dingen zu lernen und zu sagen okay, wie können wir bei der nächsten Situation das besser kommunizieren? Welche Erwartungshaltung kann ich generieren noch in der Bevölkerung? Weil das Schlimmste ist natürlich, wenn Erwartungen enttäuscht werden. Das ist klar.

Wenn dann irgendwie eine hohe Erwartungshaltung an beispielsweise eine Impfung ist und dann kommt sie nicht oder sehr spät oder eben nicht in der Form, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann ist natürlich das Erwachen unter Umständen nicht ganz so, nicht ganz so toll. Aber umso schöner ist es, wenn wir dann Erfolge haben. Und man muss auch dann wieder die positiven Seiten sehen und sagen okay, was können wir mit der Wissenschaft, mit allen Produkten, die die Wissenschaft zu bieten hat, am Ende Therapien. Und da geht es nicht nur in Richtung Infektionskrankheiten, da geht es natürlich auch in Richtung Krebs und anderen Erkrankungen. Was ist wirklich schon machbar? Welche Fortschritte gibt es, dass man das nicht vergisst?

Vor allem in solchen Zeiten, wo wir immer nur negative Schlagzeilen produzieren und News haben in den Medien, was rundherum so passiert, ist auch das einmal wichtig zu beleuchten, zu was geht eigentlich schon? Was haben wir alles schon erreicht? Welche Möglichkeiten haben wir heute, die wir vor 100 Jahren noch nicht gehabt haben.

Edith Meinhardt

Wir werden mit unserem Podcast einen Beitrag leisten, ohne Scheuklappen alle Fragen anzugehen. Wir haben uns ja schon viele Fragen im Vorfeld ü ist eine Demokratie besser als eine Diktatur in der Gesundheitskrise? Oder wie geht die Wissenschaft mit Fehlern um? Wie fliegen die auf? Kann man Wissenschaftsbetrug leicht entdecken? Wie sehr hört die Politik auf die Wissenschaft? Ich bin ehrlich gesagt schon gespannt, welche Fragen unseren Hörerinnen und Hörern noch einfallen.

Michael Nikbahsh

Ja, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal die Einladung schreibt uns, welche Fragen ihr habt, wir nehmen das gerne mit und wenn wir es in unserer Besetzung nicht auflösen können, dann holen wir uns Expertise von außen dazu. Wie gesagt, das Format soll ein offenes sein.

Den Tisch holen und uns dem Thema wirklich offen und auch kritisch annähern. Ist überhaupt keine Frage.

Edith Meinhardt

Wir sind ja in der glücklichen Lage, Nick und ich, einfach die Fragen stellen zu können. Wir müssen ja nicht die Antworten geben.

Michael Nikbahsh

Ja, ich habe mir tatsächlich ich habe mir gedacht, bei so einem Format, ich mein, da sitzt du dann mit potenziell sehr gescheiten Leuten am Tisch und redest über Sachen, über die du normalerweise nicht redest, da kannst ja nur untergehen. Aber du hast dann gesagt, nein, wir stellen die Fragen, die sich dann einfach aufdrängen. Wir müssen ja gar nicht die Schlauli spielen. Schlauli bist du in dem Fall. Du.

Matthias Farlik

Na ja, ich wollte gerade sagen, also von Erwartungshaltung sprechen auch. Also das ist natürlich klar. Also ich kann inhaltlich meines Fachgebiets schon direkt, glaube ich, vernünftig antworten und wo wir halt dann an Grenzen stoßen, holen wir uns die Expertise einfach dazu. Also ich glaube, das ist genau das, was wir in der Vorbereitung machen werden und da werden wir auch wirklich quer durch das Gemüsebeet sozusagen mit unseren Fragen natürlich viele unterschiedliche Expertenmeinungen hören und da bin ich schon sehr gespannt darauf. Also auch dann natürlich im Austausch, weil das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, wenn man es mal miterlebt hat, wenn alles gut läuft, lernen Wissenschaftler auch jeden Tag was Neues dazu. Und das ist ja einer der Gründe, warum man Wissenschaft macht, warum man diese Profession wählt. Und was die Motivation überhaupt ist, Wissenschaft zu machen, ist, dass man Wissen generiert, dass man Fragen hat, selbst Fragen hat und vielleicht auf Antworten stößt.

Und wie es so oft ist im wissenschaftlichen Alltag, du stellst eine Frage und dann arbeitest du hart Jahre unter Umständen, um diese Frage zu beantworten und entweder ergibt sich dann am Weg geben sich schon wiederum andere Fragen, beziehungsweise wenn man die Frage dann auch schon wirklich beantwortet hat, eröffnet das wiederum 10 weitere Fragen. Allein die Antwort auf diese Frage. Und da kommt man dann, wenn man so will, von Hundertsten ins Tausendste. Und das ist tatsächlich so. Strich funktioniert Wissenschaft auch genauso. Man ist immer in einem Prozess, man hört eigentlich in der Regel nie auf. Und ein Projekt ist auch selten wirklich abgeschlossen.

Das kommt, wenn alles gut geht, auch gar nicht so wirklich vor. Und das ist auch das Schöne am Betrieb der Wissenschaft. Das ist das, was man als curiosity driven science auch bezeichnet oft, wo einfach die Neugierde die Triebfeder ist.

Edith Meinhardt

Man darf so sein wie ein Kind oder wie eine Journalistin immer warum, warum, warum, warum?

Matthias Farlik

Genau. Und nicht auf alle warum gibt es dann auch eine Antwort oder zumindest nicht gleich. Manchmal muss man auch dann eingestehen, okay, wir wissen es wirklich nicht. Kann passieren.

Michael Nikbahsh

Liebe Edith, lieber Matthias, auf ein erkenntnisreiches 2025.

Edith Meinhardt

Ich freue mich drauf.

Matthias Farlik

So ein Ausblick auf jeden Fall. Wunderbar.

Michael Nikbahsh

Dankeschön.

Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wie gesagt, ab 2015 mit dem neuen Format Dunkelkammer schafft Wissen featuring Matthias Farlik. Seid gespannt. Hinweise und Feedback bitte an redaktiondunkelkammer at.

Vielen Dank fürs Zuhören.

Autor:in:Michael Nikbakhsh |