Die Dunkelkammer / Schafft Wissen

Reaktionen

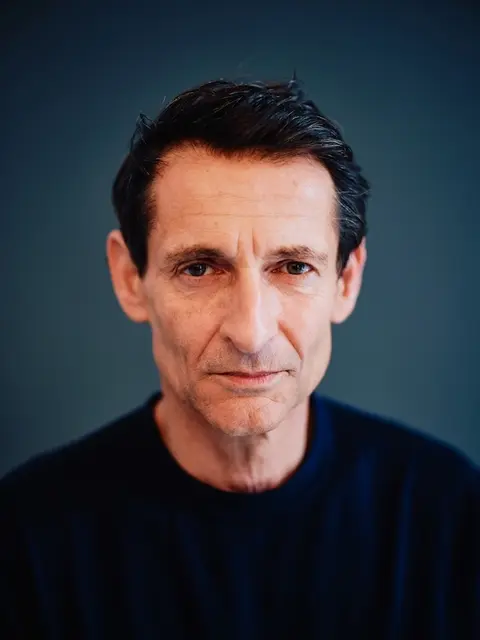

- hochgeladen von Michael Nikbakhsh

Eine neue Ausgabe aus unserer Reihe "Schafft Wissen". Matthias Farlik, Edith Meinhart und Michael Nikbakhsh fassen Reaktionen von Dunkelkammer-Hörerinnen und -Hörern auf vorangegangene Wissenschafts-Episoden zusammen.

Edith Meinhart

Herzlich willkommen zur heutigen Folge der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhart. Wir haben uns heute vorgenommen, auf die zahlreichen Reaktionen, die es zu unserem neuen Format Dunkelkammer schafft Wissen gibt, einzugehen. Vor allem Episode 159 reden wir über Impfungen hat viel Resonanz hervorgerufen. Mit mir im Studio sind Michael Nikbakhsh und Matthias Farlik. Bevor wir loslegen, ein kleiner wenn ihr die Dunkelkammer unterstützen wollt, geht das z.B. über die Plattform steady. Jeder noch so kleine Beitrag hilft, dass wir unsere Arbeit machen können. Auf steady könnt ihr ein Abo abschließen, das ungefähr so viel kostet wie ein Krügel Bier. Und nun zu den Zuschriften. Unsere Hörerinnen und Hörer haben sich viele Gedanken zum Impfen gemacht, haben nachgefragt, übersehene Aspekte eingebracht und auch Kritik geübt. Danke für jede einzelne Mail.

Und vorweg eine kleine Entschuldigung. Wir haben einige herausgegriffen, damit unser fantastischer Wissenschaftsauskenner Matthias Farlik ausführlich dazu Stellung nehmen kann. Wir schaffen es selbst in einer ganzen Folge nicht, auf jede einzelne einzugehen. Nick, womit fangen wir an?

Michael Nikbakhsh

Mit der Hörerin Karin. Sie hat uns geschrieben, unser Format gefällt ihr. Es sei vielleicht eine Möglichkeit, den Menschen die Wissenschaft und die Forschung näher zu bringen. Sie selbst arbeitet, wie sie schreibt, in der Uni Ausbildung und hat deshalb von Berufswegen Zugang zu aktuellem Wissen und zu Studien. Aber sie stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie das andere Menschen anstellen sollen, die entweder keine Zeit dafür haben oder schlicht und einfach keine Ahnung haben, wo sie suchen sollen. Also selbst die, die sich informieren wollen, scheitern zunächst einmal an dieser vermeintlich einfachen wo finde ich es denn? Und wörtlich schreibt Wissenschaft ist elitär.

Das ist mein Kritikpunkt daran. Es gibt so viel Wissen online, aber es ist schlichtweg für viele unerreichbar.

Matthias Farlik

Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil ich meine, der Zugang zu Wissenschaft ist natürlich der erste Moment, wo man mit Wissenschaft sich überhaupt auseinandersetzen kann. Und da gibt es natürlich jetzt zwei Zugänge dazu, die sehr konträr sind in ihren Auswirkungen. Und das eine ist schlicht und ergreifend der Open Science Zugang, also das offene umgehen mit den wissenschaftlichen Daten. Das ist auch etwas, was eigentlich aus Österreich kommend, wenn man das so sagen will, sehr stark auch unterstützt wird von allen Forschungsgeldgebern. Also allen voran der FWF, der wiener Wissenschaftsfonds Wissenschafts und Technologiefond und auch der WWTF eben, also im Prinzip eigentlich alle unterstützen das mittlerweile, dass sie alle Publikationen, die aus ihren Forschungsprojekten, die sie finanzieren, herauskommen, eigentlich öffentlich zugänglich machen. Das heißt, da gibt es keinerlei Bezahlschranke, das muss man natürlich dann extra zahlen. Also das ist natürlich Geld, das von diesen Fördergeldgebern kommt und diese werden dann eigentlich im Prinzip nicht mehr hinter der Paywall der berühmten, sondern tatsächlich öffentlich zur Verfügung gestellt.

Das heißt, man braucht dann nur auf den entsprechenden Link zum PDF klicken und kann sich die Publikation eigentlich so runterladen. Da muss man keinen eigenen Universitätszugang haben, man muss auch nicht über irgendeine Fachbibliothek irgendwie einschalten. Wobei ich sagen muss, natürlich bin ich wieder gebiased in Richtung Naturwissenschaften und Lebenswissenschaften. Das mag in anderen Fachdisziplinen ein bisschen anders gehandhabt werden, aber ich sage jetzt mal, solange die Förderung, das Geld von den öffentlichen Quellen, eben wie gesagt allen voran der FWF Forschungs und Wissenschaftsfonds kommt, ist eigentlich das Open Publishing mittlerweile eigentlich Standard. Also ich wüsste gar keinen Fall, wo bei mir zumindest ein FWF Projekt nicht zu einer Open Access Publication geführt hätte. Aber ja, generell ist natürlich der Zugang zum Wissen ein spezieller und wenn man ein bisschen global denkt, dann auch von der österreichischen österreichischen Schiene raus, ist es natürlich auch einer der Gründe, warum gewisse Länder, also ich sage jetzt mal nicht industrialisierten Länder, einen Nachteil haben in der Richtung, weil dort kann sich eben einer so einen Zugang einfach schon mal nicht leisten, weil natürlich, wie gesagt, man braucht aktiv Geld, man muss diesen Journalen aktiv Geld zahlen, dafür, dass dann ein Artikel schlussendlich freigeschaltet wird. Die machen da auch tatsächlich viel Kohle damit.

Das ist tatsächlich ein Riesenpunkt, ein riesen Kritikpunkt auch, ganz ehrlich, das sagen auch wir Wissenschaftler selbst. Im Endeffekt ist es einfach Geld, das man auch anders nutzen könnte und da kommen leichter mal ein paar tausend Euro zusammen, auch abhängig vom Journal. Also natürlich die höher dotierten Journale, ich sage jetzt absichtlich nicht besseren Journale, die verlangen auch tatsächlich relativ viel Geld. Über das ganze Publikationswesen, da gab es mehrere Meldungen, wenn ich mich jetzt zurückerinnere über die letzten Monate hinweg von Hörerinnen und Hörern, da haben wir ohnehin gesagt, müssen wir noch mal eine eigene Folge machen. Ich glaube, das verdient quasi noch einmal eine eigene.

Michael Nikbakhsh

Thema Aufarbeitungen, dass Forschende ihre Ergebnisse auf Social Media vorstellen, das gibt's.

Matthias Farlik

Das gibt es auch.

Michael Nikbakhsh

Es ist jetzt nicht so, dass das in der Breite so stark passiert, also dass z.B. jetzt ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ihren YouTube Kanal bespielen, in dem sie zeigen, was sie tun, was sie herausgefunden haben. Da ließe sich sicher noch mehr machen, wobei ich jetzt nicht YouTube Expresses wäre, wie es meine, aber als Beispiel natürlich.

Matthias Farlik

Also irgendeine Plattform nutzen, damit man die Forschungsergebnisse irgendwie vermitteln kann. Da gibt es viele Aktivitäten, muss man schon dazu sagen. Also die Public Outreach heißt im Fachjargon wiederum, also die Öffentlichkeitsarbeit, wenn man so will. Auch die Wissenschaft natürlich sehr wichtig. Da gibt es mehrere Initiativen. Das fängt an bei Sportevents, die haben wir damals in der Dezember Folge, die wir gehabt haben, schon einmal erwähnt, wo auch natürlich der Kontakt zu Wissenschaftlern möglich wird, Stichwort Krebsforschungslauf. Dann geht es weiter zu anderen Activities, die es vor Covid auf jeden Fall gegeben hat.

Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so betrieben wird, wie es vor vorher war. Die Pint of Science heißt das, wo dann tatsächlich quasi in Pubs meistens läuft das ganze ab, Veranstaltungen passieren, wo halt zwei, drei Wissenschaftler dort meistens sind und von ihrer Wissenschaft erzählen und direkt mit Leuten, die halt einfach dort im Pub sitzen, dann öffentlich auch diskutieren können. Es gibt die lange nach der Forschung, die darf ich auch nicht vergessen. Das ist eine der wichtigsten und überhaupt sehr, sehr spannendsten Interaktionsmöglichkeiten überhaupt, einmal mit anderen Forschern auch interagieren zu können, was wirklich komplett quer durchs Gemüsebeet, also von Zuschauern, von einer offenen Herz OP, die live übertra wir, die Maka H, bis eben zu den Forschungsgruppen auch am Kinder, also St. Anna Kinderspital, rüber zu anderen Forschungsinstituten, wie das Zentrum für molekulare Medizin, auch am dritten Bezirk, am Institut für molekulare Bioanalytik und wie ein Biocenter gibt es auch jede Menge Veranstaltungen. Also da gibt es ja, da öffnet wirklich die Forschung alles an Türen und Toren, um auch der Öffentlichkeit ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Krebsforschungsinstitut in der Borschke Gasse, also wirklich alle sind mit dabei und extrem engagiert dabei, Wissensvermittlung zu betreiben.

Aber ich gebe dir recht, man kann immer mehr tun. Und ich meine, wir jetzt in unserem Fall, in unserem Format versuchen natürlich schon einmal einen weiteren Schritt in die Richtung. Wir werden sicherlich auch die ein oder anderen echten Forschungs, also konkreten Forschungsergebnisse auch einmal diskutieren und aufgreifen, die uns und hoffentlich dann auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren, dass man dann auch noch ein bisschen in der Weise auch die Awareness, also die Aufmerksamkeit generieren dafür.

Michael Nikbakhsh

Meine Veranstaltungen sind wichtig, sind schön und gut, aber Ehrlicherweise, um das in die Breite zu bekommen, braucht man mehr. Brauchst du vor allem digitale Kanäle.

Matthias Farlik

Das ist heutzutage sicher so. Wie gesagt, Social, wie auch immer, welche Art auch immer. So auf X war ich auch eine Zeit lang noch tätig, bis vor einem Jahr mittlerweile. Ich habe zwar noch einen Account, bin dann aber jetzt immer wirklich aktiv, habe meine ganzen Social Media Auftritte Richtung Blue Sky verlegt. Ja, ist eine ist eine Möglichkeit natürlich des Austausches, aber auch dort ist eine Reichweite enden wollen. Das ist natürlich auch klar. Es geht auch nicht in die volle Breite, aber ja, natürlich, klar.

Also was auch immer es für Möglichkeiten gibt, benutzen sie. Es gibt natürlich auch den Media Outreach von den jeweiligen Institutionen. Also gerade die medizinische Institution macht extrem viel in der Richtung und hat auch natürlich die Kontakte zu den Medien. Es gibt auch die Berichte tatsächlich in den Printmedien, ob es jetzt der Standard ist oder auch teilweise die Kronenzeitung oder heute. Geben hin und wieder auch so spezial eine Seite, meistens für ein Topic oder für ein Thema oder für einen Wissenschaftler konkret her, sodass der dann auch eben seine Forschungsaktivitäten irgendwie beschreiben kann. Es gibt schon diese Highlights, wenn man sie sucht und ein Auge dafür hat, findet man sie. Aber wie gesagt, es kann auf jeden Fall mehr sein.

Edith Meinhart

Wir kommen zur nächsten Hörerin Petra. Sie schreibt erstens, dass die Dunkelkammer ihr jede h Sport versüßt.

Vielen Dank, Frau. Vielen Dank, Petra.

Das freut uns sehr. Außerdem rächt sie ein Thema an, das sehr umstritten ist. Es geht um Homöopathie und sie fragt sich, warum Leute, die Pharmazie oder Medizin studiert haben, ernsthaft wörtlich so einen Humbug empfehlen können. Ein Pro und Anti Gast wäre super.

Matthias Farlik

Eine auf jeden Fall spannende Sache. Also Homöopathie, da kann man auf jeden Fall eine Folge drauf verbringen. Da kann man vom hundertstens tausendste gehen.

Edith Meinhart

Wie stehst du denn dazu? Weil ich kenne Ärzte, die sagen ganz pragmatisch, wer heilt, hat recht.

Matthias Farlik

Natürlich. Ich meine, ein wichtiger Faktor der Heilung ist auch der Placebo Effekt. Auf den können wir auch einmal zur Sprache kommen. Der wird auch aktiv tatsächlich eingesetzt in der Therapie. Da gibt es ganz spannende Studien dazu. Wenn wir uns ehrlich sind, kann die Homöopathie auch nicht mehr bieten. Also es gibt keinen Wirkungseffekt Nachweis von was auch immer für homöopathischen Medikament.

Mir ist kein einziger bekannt. Und da fängt es auch schon an. Also da sind dann die Probleme, wieso solche Mittelchen überhaupt zugelassen werden können. Auch weil wahrscheinlich auch kein Nebeneffekt passiert. Also nach dem Motto Hüft nichts, schaut nichts ist übertrieben, weil Schaden tut auf jeden Fall der Geldbörsen, weil diese Dinge sind ja alle nicht billig.

Michael Nikbakhsh

Also in einem Satz zusammengefasst, sehr fachmännisch ausgedrückt, Homöopathie sind Schars.

Matthias Farlik

Du bringst es wieder sehr gekonnt auf den Punkt, das hast du jetzt so gesagt. Also ich würde nicht sagen, es ist ein Schass. Wie gesagt, der Placebo Effekt tut was, er ist wichtig, er ist gut. Der Placebo Effekt wird aktiv eingesetzt, auch um beispielsweise ein Medikament, das tatsächlich eine Wirksamkeit hat, Beispiel Chemotherapie, auch zu reduzieren, also die Dosis zu reduzieren, wenn man dazu ein Placebo gibt, das tatsächlich den Effekt wiederum auf ein gewisses Niveau hält. Das kann man tatsächlich über mehrere Wochen auch spielen. Dadurch reduzieren sich wirklich auch die Effekte der Chemotherapie. Also da gibt es viele Beispiele, wo eigentlich Placebo auch wirksam sein kann oder zumindest unterstützend sein kann.

Und ich sage jetzt mal so, wenn jemand sich was auch immer für homöopathische Mittelchen kauft, als Zusatz zu den Medikamenten, die eine Wirkung haben, eine nachweisbare, und er fühlt sich gut dabei oder sie, na dann bitte, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber wie gesagt, würden sie nicht so ins Geld gehen, diese Sachen, wäre es vielleicht noch einfacher.

Edith Meinhart

Die Frage ist, ob der Placebo Effekt steigt, wenn das Mittel teurer ist.

Matthias Farlik

Wahrscheinlich nicht, das möchte ich bezweifeln. Also die teureren Mittel haben einen besseren Placebo Effekt. Die Studie könnte ich jetzt nicht rezitieren, die das zeigt.

Michael Nikbakhsh

Okay, ich könnte sein. Gemeint ist nicht, Homöopathie ist ein Schass, sondern Homöopathie tut so, als würde sie etwas herbeiführen, dass sie dann tatsächlich herbeiführt. Und zwar deshalb, weil sie so tut als tät.

Matthias Farlik

Genau, sie gibt vor.

Michael Nikbakhsh

Ich finde das jetzt witzig, dass wir jetzt darüber reden, weil in einer Reaktionenfolge ist ja davon auszugehen, dass wenn wir jetzt das Thema Homöopathie so anreißen, es abermals Reaktionen gibt auf eine Episode, die wir noch gar nicht gemacht haben. Okay, dann nehmen wir uns jetzt hiermit vor, wir machen eine oder mehrere Episoden zur Homöopathie und werden für und wider gegeneinander stellen. Und ich verrate hiermit, dass ich auch schon beim Homöopathen war.

Matthias Farlik

Homöopathische Mittel kann man nehmen. Ich sage ja nicht, dass die alle schlecht sind, ganz im Gegenteil. Ich sage nur, man muss halt aufpassen. Als einziges Medikament würde ich es auf keinen Fall empfehlen.

Edith Meinhart

Dann kommen wir zum Alexander, ein Hörer, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir fallweise Wissenschaftler und manchmal Wissenschaftler sagen, ich habe mich gleich angesprochen gefühlt, weil ich verwende das Wort wirklich mal so, mal so. Und er meint, jemand, der sein Geld mit Sport verdient, werde auch nicht Sporter genannt oder jemand, der Möbel herstellt, auch nicht Tische. Also er regt an, wir sollten nicht nur der Wissenschaft das vertrauen, sondern auch den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ihre Ls zurückverschaffen. Lieber Alexander, das klingt sehr schlüssig. Wie gesagt, ich habe mich dabei ertappt gefühlt. Ich glaube, ihr sagt Wissenschaftler in den meisten Fällen.

Matthias Farlik

Ja, hier und da passiert es mir ehrlich dann selbst. Ich gebe es ja zu.

Edith Meinhart

Ah, okay. Aber mir war das Mail jedenfalls ein Anstoß, nachzudenken.

Matthias Farlik

Nachzudenken, auf jeden Fall.

Edith Meinhart

Und offenbar bin ich nicht die einzige mit einer l Schwäche, weil wenn man eintippt, sagt man Wissenschafter, ergänzt sich die Frage gleich selbst, oder Wissenschafter. Also der Duden lässt beides gelten. Wissenschaftler ist gebräuchlicher, vor allem im Norden des deutschen Sprachraums. Wissenschafter gilt als eine österreichische und schweizer Variante.

Matthias Farlik

Na bitte, da haben die Österreicher wieder was extra.

Michael Nikbakhsh

Habe ich nicht gewusst.

Matthias Farlik

Habe ich auch nicht gewusst.

Michael Nikbakhsh

Und ich habe jetzt drüber nachgedacht. Wahrscheinlich sage ich auch tatsächlich Wissenschaftler zwischendurch einmal, ohne es wirklich zu wollen oder darüber groß zu denken.

Matthias Farlik

Kriegt man wahrscheinlich irgendwie, kriegt man es dann mit. Man liest es öfters in deutschen Texten. Wir könnten auch einfach jetzt sagen, wir machen jetzt einen Podcast, ab jetzt auf Englisch, weil dann Scientists dann hätten das Problem nicht. Aber dann kriegen wir wiederum die Schläge von denen, die die Anglizismen nicht wollen.

Michael Nikbakhsh

Du bist ja der Wissenschaftler und ich habe gedacht, du wirst dich schon rühren, wenn ich dich mal als Wissenschaftler anrede und es dir nicht passt. Aber bisher kam noch nichts.

Matthias Farlik

Ja, also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie klein oder geringer geschätzt, wenn du das L weglässt, Nick.

Edith Meinhart

Wir kommen zu Hans Peter.

Michael Nikbakhsh

Yes. Hans Peter beschäftigt die Frage, wie Laien wissenschaftlich nicht korrekte Thesen, die da im Deckmantel Wissenschaft präsentiert werden, richtig einordnen können. Wir haben schon über die Publikationen geredet. Wenn wir allerdings über die Publikationen reden, dann reden wir in aller Regel von seriösen Publikationen, für die bestimmte Regeln gelten. Wir haben das schon gehabt. Wir haben auch zu dem sogenannten Review Prozess unter der Beobachtung durch die Forschungs Community eine Episode gewidmet. Ja, aber wie Hans Peter schreibt, es gibt ein immer größeres Schattenreich von Fake journalen, in denen für Geld quasi alles publiziert werden kann.

Ich mache dazu noch eine Klammer dazu, teilweise auch schon von künstlicher Intelligenz erzeugt. Also da ist der Workflow schon relativ direkt. Da entsteht etwas aus sich heraus, das dann für das dann für bare Münze quasi genommen werden soll. Das geht ja dann so weit, dass auch fragwürdige Behandlungen empfohlen werden und tatsächlich vollkommen irrwitzige Forschungsergebnisse veröffentlicht werden. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, Matthias, wie gefährlich und vor allem auch wie verbreitet sind solche pseudowissenschaftlichen Publikationen? Also quasi am Zeitungsstand kannst du es ja nicht ohne weiteres kaufen. Ein bisschen mehr danach muss man schon suchen.

Matthias Farlik

Natürlich ist es hauptsächlich digital zu finden. Es gibt die die großen, sage ich jetzt einmal, Journale theoretisch auch noch immer in Hardcopy, also quasi ich greif's an und habe was tatsächlich vor mir liegen, das ausschaut wie ein Magazin zu kaufen bzw. Zu bestellen, ist aber eher mittlerweile die Ausnahme. Also machen nicht mal wir Wissenschaftler, weil das irgendwie von wegen Holz und überhaupt und Umweltgedanke auch, also bleiben wir digital. Damit haben wir uns alle abgefunden mittlerweile, auch wenn ich das haptische selbst natürlich auch sehr gern habe. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe dir recht, die übermacht und die Zahl der Publikationen nimmt zu. Und damit, weil die einzelnen schon eingesessenen und etablierten Magazine jetzt nicht ihre Frequenz erhöht haben, manche kommen eh wöchentlich raus, heißt das, wir haben mehr Journale am Markt.

Das heißt, das eine bedingt das andere, nur nicht immer zum Besseren. Das ist absolut richtig. Und dieses Fake Journal Dasein ist besorgniserregend. Insofern besorgniserregend, weil natürlich irgendwann einmal auch der Punkt erreicht ist, wo du dann auch den Überblick verlierst und dann händeringend nach irgendeinem Parameter suchst, wonach du dieses Journal dann auch bewerten kannst. Und ist es jetzt gut, dass da drin publiziert wurde oder nicht? Ist die Publikation in dem Journal besser als in einem anderen Journal? Und und und.

Dann fangen schon die Diskussionen wieder an. Aber natürlich, das Problem ist, es gibt halt sehr viele Journale. Der Parameter, der meistens herangezogen wird, leider immer noch, kann man in der Diskussion rund um die Publikationen noch einmal tiefer uns anschauen, ist der impact Factor. Also im Prinzip, welchen Eindruck macht diese Publikation und vor allem das Magazin? Dem Magazin wird ein sogenannter Impact Factor zugeordnet und die Magazine, die halt eben in diese Fake Journal Ecke fallen, die haben einen sehr niedrigen, also da kann man schon ein bisschen aussortieren ab ab diesem Level Impact Factor, was auch immer, zwei, drei, vier Punkte, da fängt es dann an, halbwegs seriös zu werden. Nur das hat alles einen Key Wert, also einen Nachteil. Und der ist schlicht und ergreifend, dass es auch gewisse facheinschlägige Journale gibt, die einen sehr niedrigen Impact Factor auf dem einfachen Grund haben, weil sie nur von einem sehr, sehr kleinen ausgewählten Kreis an Wissenschaftlern und Interessierten gelesen werden.

Das heißt, die haben nicht einmal die Chance, einen hohen Impact Factor zu bekommen, sind deswegen aber qualitativ nicht so viel schlechter. Aber nichtsdestotrotz ist das Ziel der meisten Wissenschaftler natürlich, so gut und mit so viel Reichweite wie möglich zu publizieren. Und das heißt automatisch, die höheren Journale werden bevorzugt anvisiert. Ob es da drinnen dann noch was wird, das ist die nächste Frage.

Michael Nikbakhsh

Wir haben noch eine zusätzliche Äußerung von Hans Peter, der uns nämlich auch zur HPV Impfung was geschrieben hat. Die HPV Impfung hat Raum bei uns eingenommen, war ein Thema. Und er legt natürlich Wert auf die Feststellung, dass nicht nur weibliche, sondern auch männliche Jugendliche sich unbedingt impfen lassen sollen. Denn HPV löse nicht nur Gebärmutterhalskrebs aus, sondern viele andere Erkrankungen, darunter Analkrebs, Peniskarzinome, Larynx Karzinome, wie das im aktuellen Impfplan Österreichs auch angegeben ist. An dieser Stelle auch ein Dank an Hörerin Karin, denn auch sie hat kritisiert, dass in der Impfepisode vor allem auf Mädchen und junge Frauen abgestellt worden sei, dass wir nur die adressiert hätten, das sei nicht wissenschaftlicher Konsens, denn natürlich auch für Buben sei die HPV Impfung empfohlen. Ich glaube, Matthias, ist nichts hinzuzufügen, oder?

Matthias Farlik

Ja, es ist tatsächlich ein Kommentar gewesen auf die zweite Folge, wo wir im Zuge des wissenschaftlichen Konsens das am Ende, glaube ich, auch erwähnt gehabt haben. Da ging es aber in der Republik konkret um die Aussagen vom Gesundheitsminister in den USA. Aber ja, wir haben dann in der Impffolge tatsächlich auch, habe ich auch erwähnt, dass es natürlich für Männer auch wichtig ist, dass Buben genauso wie wie Mädchen diese Impfung auf jeden Fall überlegen sollten. Und es ist natürlich nicht unwahr, es ist nicht nur Gebärmutterhalskrebs, der da primär natürlich schon als Konsequenz passieren kann nach einer HPV Infektion. Es gibt eben auch Analkrebs, Peniskarzinom, Larynxkarzinom beim Mann, beim Buben, jungen Mann, die auch entstehen können in weiterer Folge. Das ist bewiesen. Also der Link ist da, ist aber sehr rar, muss man auch fairerweise dazu sagen.

Also Das große modo, die großen Schwierigkeiten und das primäre vom HPV induzierte ist der Gebärmutterhalskrebs. Bleibt aber wie gesagt, es ist ähnlich wie bei Mumps, nicht? Die Impotenz kommt auch zustande, halt in sehr geringen Fällen. Wenn einem das egal ist als Mann, das kann ich mir nicht vorstellen, aber doch, dann kann man es vielleicht ignorieren. Aber auch das sind natürlich alles Dinge, die spannend wären zu vermeiden. Und wir haben die Option, darum geht es in Wahrheit nicht. Wir haben die Option, deshalb sollte man sie auch wahrnehmen.

Edith Meinhart

Dann kommen wir zum Mail von Laura, einer Hörerin aus Bern. Sie mailt, dass der Review Prozess nicht ganz so vertrauenswürdig sei, wie wir es dargestellt hätten. Wir haben da länger darüber gesprochen. Sie sagt, sie selbst forscht zu internationaler Ernährung und globaler Gesundheit, und in ihrem Gebiet sei es durchaus üblich, dass man sich den Reviewer aussuchen kann, oder dass man auch sagen kann, welche Reviewer man nicht will, wenn man ein Manuskript einreicht. Und außerdem würden manche Reviewer die Begutachtung gar nicht selbst machen, sondern einfach an Studentinnen und Mitarbeiter innen delegieren. Matthias, wie steht es da um die Qualitätskontrolle? Werden die Begutachter überprüft?

Kann man sich da wirklich aussuchen, wer die eigene Arbeit kritisch anschaut? Oder gibt es beim Publizieren und Reviewing auch die allgegenwärtige Freundlwirtschaft?

Matthias Farlik

Naja, das ist natürlich, was hinter dem Vorhang passiert und was die Editoren entscheiden. Ja, ich nehme an, es wird diese Situationen geben. Wir sind alle Menschen, und es gibt sicherlich auch in dem Bereich genau diese Prozesse. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum sie meint, dass der Reviewer Prozess an sich, also dass die vorgeschlagenen. Das ist richtig. Der Autor oder die Autorin im Zuge der Einreichung eines Manuskripts zu dem Zeitpunkt wird es als Manuskript bezeichnet, haben die Möglichkeit, Reviewer vorzuschlagen bzw. Welche abzulehnen.

Im Endeffekt ist es zwar richtig, dass der Editor diese Vorschläge übernehmen kann, er muss sie nicht, aber mir sind noch keine Fälle wirklich bekannt, wo das nicht passiert wäre. Also wenn ich wirklich explizit einen Reviewer ausschließe, aufgrund von dessen, dass ich weiß, ich habe eine Kompetitionssituation mit dieser Person, oder es gibt irgendwelche anderen Gründe, warum ich den ausschließen möchte, nach persönlicher Natur, dann wird darauf meiner Erfahrung nach schon Rücksicht genommen. Es ist aber schon so, dass dem Editor natürlich die Entscheidung überlassen wird, ob die Riefe, die ich ihm vorschlage, im Sinne von die und die Person hätte ich gerne, ob er das dann auch nimmt. Es kann sein, dass er vielleicht von diesen meistens drei Vorschlagen Gutachter, dass er einen davon vielleicht nimmt. Üblicherweise kriegt man zwei bis drei Gutachter pro Einreichung von einem Artikel.

Edith Meinhart

Aber das heißt, es ist gar nicht unbedingt Freund der Wirtschaft, sondern es gibt gute Argumente. Wenn mich der nicht ausstehen kann, ist besser, ich sage gleich, der sollte mich nicht begutachten.

Matthias Farlik

Ganz genau, ganz genau. Und ich meine, das ist eine faire Möglichkeit, dass du dem Autor die Chance gibst, jemanden, der einfach im selben Feld arbeitet. Du hast ihn bei Konferenzen auch schon getroffen. Es gibt vielleicht irgendeinen Grund, irgendeinen Disput, oder es gibt, naja, wir sind ja alle nur Menschen am Ende des Tages vielleicht Gründe, warum man denjenigen nicht mag oder diejenige, warum sollte ich da nicht die Möglichkeit bekommen, ihn ausschließen zu können? Es gibt wahrscheinlich noch genügend andere Facheinschläge, Personen, die das Risiko oder den Gutachter Prozess genauso gut beurteilen können und auch eine facheinschlägige Meinung abgeben können. Also wieso darf ich nicht einen ausschließen oder eine Person, wo ich schon weiß, es könnte schwierig werden. Im Endeffekt soll es ja so sein, das ist das nächste, das ist quasi die andere Seite der Medaille, dass der Gutachter, wenn er gefragt wird und sieht, okay, er bekommt jetzt ein Manuskript von dem und dem Autor oder den und den Autoren und selbst eine gewisse Vorbehalte hätte, müsste er fairerweise auch ablehnen.

Ist ja nicht, wie gesagt, haben wir schon einmal erwähnt, glaube ich, ich muss ja, wenn ich gefragt werde, nicht jede Gutachtertätigkeit auch annehmen.

Edith Meinhart

Aber theoretisch könnte man dann wirklich auch jemanden vorschlagen, mit dem man sich vorher. Du begutachtest mich positiv.

Matthias Farlik

Genau, das ist das Thema Notsage. Also der Editor fühlt sich ja nicht verpflichtet, diejenigen, die ich vorschlage, dann auch zu nehmen.

Das kann er machen. Also speziell wenn sie drei Reviewer, drei Gutachter sind, ist er wahrscheinlich eher geneigt, zumindest einen von den Vorschlägen zu nehmen. Heißt aber natürlich umgekehrt, das ist das nächste, also ich habe mich schon mit sehr vielen Editoren auch unterhalten, das kommt dann auch ganz spannend, dass die dann sagen, ja, es ist spannend, weil genau die Reviewer, die vorgeschlagen werden von den Autoren, und wenn er da einen anspricht, dann ist es oft so, dass der dann sagt, er hat gerade keine Zeit oder er kann nicht oder er lehnt das Review sogar aktiv ab. Also nur weil ich ihn vorschlag, heißt das ja noch lange nicht, dass der dann auch genau auf derselben Schiene ist wie ich. Und ich denke, jetzt stelle ich dir ein gutes oder ein faires Gutachten aus. Aber ja, es ist ein Thema, das wir auf jeden Fall noch mal aufgreifen müssen im Zuge der Publikationen.

Michael Nikbakhsh

Ich hätte noch eine Frage bzw. Eine Feststellung. Sie kommt von einem arbeitsmediziner Hörer. Dominik hat uns geschrieben und er hakt da ein, wo ich in der Impfepisode sage, dass ich als Kind so oft gegen Zecken geimpft worden sei, dass ich ja wohl mittlerweile einen lebenslangen FSME Schutz haben müsste. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, darauf weist Dominik auch hin und auch auf die Idee, da jetzt einen FSME Titer bestimmen zu lassen, sagt er, dass das keine zuverlässigen Ergebnisse liefert. Da möchte ich vielleicht sagen, dass das nicht ganz ernst gemeint war, wie überhaupt die gesamte Feststellung dass ich wohl bis an mein Lebensende genügend Impfschutz habe, wohl nicht ganz ernst gemeint war. Aber die Frage ist natürlich interessant, wie verhält es sich denn damit?

An sich ist es so, das nehme ich jetzt aus dem mit, was uns der Arbeitsmediziner schreibt, ich glaube mich zu erinnern, du hast es damals auch gesagt, man muss das einfach regelmäßig auffrischen lassen.

Matthias Farlik

Weil natürlich, weil irgendwann die Antikörper nicht mehr gut genug einen Schutz bieten können. Das Problem halt ist, und da haben die Hörerinnen und Hörer, kam bei zwei oder drei, glaube ich, als Feedback schon recht, also das ist auch der Grund, warum sich im Zuge der Covid Pandemiezeit auch die Wissenschaftler schwergetan haben, auch die Impfkommission mit Antikörpertitern zu messen, zu sagen, okay, man hat einen guten Schutz oder man hat keinen guten Schutz, weil selbst ein hoher Antikörpertiter grundsätzlich auch heißen könnte, es sind einfach die falschen Antikörper produziert worden. Das kann passieren und du hast einfach keinen so guten Schutz, obwohl der Titer recht hoch ist.

Michael Nikbakhsh

Entschuldige, das gilt jetzt offenbar nicht nur für die FSME, das ist ein allgemeines Thema generell.

Matthias Farlik

Okay. Es ist natürlich schon so, dass gerade bei FSME eine andere Sache noch hinzukommt, weil Filoviren, da kann man z.B. auch Kreuzreaktionen zeigen. Das heißt, titer Kontrolle ist da auch noch schwierig, weil natürlich, man kann z.B. an Dengue Fieber mal erkrankt sein, wenn man mal auf Reisen war vielleicht. Und dann kann es auch eine Kreuzreaktion geben, weil die Antikörper, die gegen Dengue gebildet werden, auch eine Reaktion zeigen gegen den FSME Antigen. Wir haben in der letzten Folge ja erklärt, was ein Antigen ist.

Also das sind die Oberflächenstrukturen, gegen die die Immunreaktion gerichtet ist. Und das heißt, das kann kreuz reagieren. Also das ist auch ein bisschen unscharf hier. Also da tut man sich echt schwer, in manchen Fällen eine klare, eindeutige, quantitative Aussage zu treffen und zu sagen, OK, der Impfschutz ist jetzt noch so gut oder so gut. Was ich damals aber auf jeden Fall meinte, wenn ich sage, Antikörpertiter ist eine Möglichkeit zu bestimmen, ob man mal grundsätzlich überhaupt ein ansprechen auf die Impfung z.B. hat. Das ist definitiv richtig.

Sobald ich sehe, okay, ich habe Antikörper generiert, dann war zumindest meine Impfreaktion da im Sinne von das Immunsystem ist ausgelöst worden, ist getriggert worden und wir haben einen Anstoß. Ob dies jetzt gute Qualität hat oder nicht, ob auch dann in weiterer Folge, je nachdem welcher Impfstoff verwendet worden ist, auch die Gedächtniszellen gut genug z.B. ausgebildet worden sind etc. Das sind Dinge, die sind von Person zu Person unterschiedlich und extrem schwierig quantitativ zu erfassen.

Michael Nikbakhsh

Heißt jetzt was besser mehr impfen als weniger?

Matthias Farlik

Nein, es heißt einfach Idealfall das tun, was im Impfplan vorgeschrieben ist, weil die haben sich schon viel gedacht dabei.

Michael Nikbakhsh

Was natürlich voraussetzt, dass man seinen Impfpass auch immer bei der Hand hat. Man ja weiß, wann wäre wäre.

Matthias Farlik

Also vielleicht erweiterst du deinen neuen Impfpass nicht nur um ein paar Covid Impfungen, sondern auch um den Rest.

Edith Meinhart

Möchtest du sagen, dass du keinen Impfpass hast?

Matthias Farlik

Ich habe keinen Impfpass.

Michael Nikbakhsh

Das habe ich ja schon offenbart, dass ich keinen Impfpass. Ich habe auch schon länger keine Covid Impfung mehr empfangen, ehrlicherweise.

Matthias Farlik

Wie viele hast du schon?

Michael Nikbakhsh

Das sind mittlerweile Antik. Also das ist 2020 oder wann das war.

Matthias Farlik

Ja, aber naja. Die Impfempfehlung bzw.

Die Empfehlung generell lautet, man sollte mindestens dreimal Kontakt haben mit entweder dem impfantigen, also sprich dem durch die Impfung im initiierten Antigen oder die Impfung selbst durchgemacht haben. Also wenn man dreimal entweder die Impfung hatte oder und Infektionen durchgemacht hat, dann braucht man sich als unter jähriger Mensch eigentlich de facto kaum mehr Sorgen machen, außer man fällt in eine Risikogruppe, ist wieder was anderes.

Michael Nikbakhsh

Also ich bin dreimal geimpft und hat es locker viermal.

Matthias Farlik

Dann bist du halbwegs auf der sicheren Seite. Nichtsdestotrotz glaube ich, die FSME Impfung würde ich mir mal auffrischen und vielleicht auch die Tetanus.

Michael Nikbakhsh

Einfach vorsichtig durchs Gras Streifen. Übrigens nicht, dass das jetzt in einen Wissenschaftspodcast direkt hineinpasst, aber es sei auch mal gesagt, Zecken springen nicht von Bäumen.

Matthias Farlik

Nein, das stimmt. Das ist ein Wahnsinn.

Edith Meinhart

Die hüpfen wie sehr auf.

Matthias Farlik

Büsche, Wiesen, wie auch immer. Man streift sie ab quasi.

Michael Nikbakhsh

Also springen, glaube ich, können die nicht.

Matthias Farlik

Sie machen eigentlich Spider man, aber sie.

Edith Meinhart

Haben so Beine, die schauen so sprungfest aus. Okay, das war jetzt nicht sehr wissenschaftlich.

Matthias Farlik

Oder man hat einen Hund mit, das auch immer praktisch, weil der hat dann immer alle Zecken und man selber hat keine.

Edith Meinhart

Sebastian, ein Apotheker aus Wien hat uns ebenfalls sehr ausführlich geschrieben. Herzlichen Dank. Und sein Mail bezieht sich vor allem auf die Frage, die wir in der Impffolge auch erörtert haben, nämlich ob eine Ansteckung mit dem Virus, Stichwort Masernpartys, besser ist oder eine Impfung. Matthias, du hast erklärt, dass eine Erkrankung durchmachen im Endeffekt bedeutet, zuzulassen, dass der Körper tatsächlich geschädigt wird. Und der Hörer Sebastian möchte dazu etwas ergänzen, nämlich dass das Masernvirus verschiedene Organe angreift, im ganzen Organismus streut und dann nach etwa 14 Tagen in den Endothelzellen der Haut ankommt. Und jetzt kommt es durch den Angriff der Immunzellen die Maserninfektion das immunologie immunologische Gedächtnis teilweise löscht. Das klingt jetzt in meinen Ohren bedrohlich.

Was heißt das? Dass ein leichter Fall von Masern dazu führen kann, dass man jahrelang anfällig für alle möglichen Krankheiten bleibt?

Matthias Farlik

Genau, also jein. Also es stimmt schon, der Hörer hat absolut recht, das ist eine Ergänzung, die nicht unwesentlich ist, gerade bei Masern, die da in der Weise speziell sind. Wie gesagt, wir haben gelernt beim letzten Mal, dass die Immunantwort, die entsteht, einerseits immer Antikörper sind, die gebildet werden. Wenn das nicht eine passive Immunisierung ist, sondern eine aktive Immunisierung, dann bilden sich Antikörper als einen Teil der Immunantwort. Und auf der anderen Seite haben wir die t Zellen. Und die t Zellen, die bilden selbst Gedächtniszellen aus. Das heißt, eine t Zelle speichert quasi die Information ab, sie hat dieses Antigen, diesen Erreger schon einmal gesehen.

Und das gleiche passiert auch mit den b Zellen, das sind die, die Antikörper produzieren. Und beide diese Gedächtniszellen sind wichtig, um dann zukünftig bei einer erneuten Infektion auch eine im Grunde sogar verstärkte Antwort zu erzeugen. Das heißt, passiert sogar täglich. Das Immunsystem lernt quasi dazu. Und mit jeder neuen Infektion, wenn alles gut läuft, ist die Immunreaktion eine bessere. Und wenn diese Gedächtniszellen fehlen, dann heißt das im Endeffekt, man hat einfach keine Möglichkeit mehr, auf solche Zellen zurückzugreifen. Somit startet man wieder bei null. Und das heißt aber auch bei der Maserninfektion, weil die hat tatsächlich einen sogenannten Tropismus, also eine bevorzugte Art, diese Zellen zu infizieren und zu stören. Und dann passiert es halt, dass auch Gedächtniszellen, die eigentlich gebildet worden sind, für eine ganz andere, für eine ganz andere Erreger, für ein ganz anderes Pathogen natürlich auch absterben.

Und dann hat man unter Umständen vorher schon einen tollen Immunschutz aus sich aufgebaut, z.b. jetzt gegen Zecken. Ja, und der ist dann vielleicht auch weg.

Michael Nikbakhsh

Klingt nach einem Computervirus eigentlich.

Matthias Farlik

Hat was, hat was, hat was. Im Endeffekt müsste man eigentlich sagen, der Computervirus ist diesen Art von Viren nachgebaut worden, weil die waren früher, glaube ich.

Michael Nikbakhsh

Ja, davon gehe ich aus. Also davon bin ich glaube ich sogar überzeugt, dass es die Masern länger gibt als Computer.

Matthias Farlik

Aber.

Michael Nikbakhsh

Ich würde sagen, wir sind für heute durch. Das war die erste Reaktionen-Episode aus unserer Wissenschaftsreihe und ich hoffe inständig, es wird nicht die letzte geblieben sein. Davon gehe ich aus. An euch da draußen, die Hörerinnen und Hörer der Dunkelkammer, bleibt uns erstens gewogen und schreibt kritische Fragen. Wir versuchen das nach und nach aufzugreifen, denn genau deshalb sitzen wir ja da. Edith, vielen Dank.

Edith Meinhart

Dankeschön.

Matthias Farlik

Ich danke auch. Und danke allen Hörerinnen und Hörern, dass sie so interessant und interessiert dabei sind.

Edith Meinhart

Bis zum nächsten Mal.

Autor:in:Michael Nikbakhsh |