Die Dunkelkammer / Schafft Wissen

Über das Geschäft mit wissenschaftlichen Publikationen

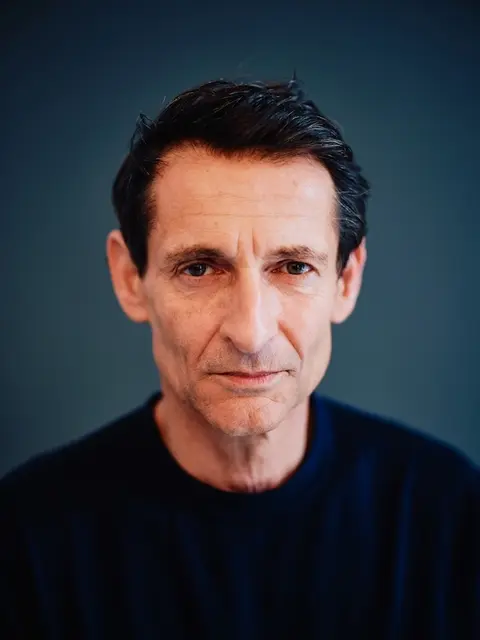

- hochgeladen von Michael Nikbakhsh

Steuergeld spielt in der Forschungsfinanzierung eine zentrale Rolle, nicht nur in Österreich. Wissenschafter:innen reißen sich darum, ihre Ergebnisse in den namhaftesten Fachjournalen zu veröffentlichen. Das befriedigt nicht nur ihre Eitelkeit, sondern befördert auch ihre akademischen Karrieren.

Warum aber sind Forschungsergebnisse nicht frei zugänglich? Wer verdient am wissenschaftlichen Publizieren? Wer sind die großen Player? Wem gehört das Copyright an den Fachaufsätzen? Und was haben eigentlich der Steuerzahler und die Steuerzahlerin davon? Spoiler: Mitunter wenig, denn die meisten Menschen könnten sich die Abos für renommierte Magazine wie Nature, Science oder Cell gar nicht leisten.

Um dieses seit Jahrzehnten etablierte, nichtsdestotrotz seltsame Geschäftsmodell geht es in dieser Episode von Dunkelkammer Schafft Wissen.

Edith Meinhart

Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Reihe Dunkelkammer schafft Wissen. Mein Name ist Edith Meinhart, wir sind wie immer zu dritt. Michael Nikbakhsh. Hallo Nik.

Michael Nikbakhsh

Hallo Edith.

Edith Meinhart

Und Matthias Farlik. Hallo Matthias.

Matthias Farlik

Hallo.

Edith Meinhart

Heute widmen wir uns einem Thema, das wir schon einige Male gestreift haben, nämlich dem wissenschaftlichen Publizieren. Und dieses Mal geht es um das schnöde Geschäft damit. Das ist nämlich auch ein mehrere Milliarden schweres Business. Matthias, gleich zum Einstieg. Woran schreibst du gerade? Hast du ein Paper in Arbeit?

Matthias Farlik

Also ich glaube, Wissenschaftler haben immer mehrere Papers in Arbeit in irgendeiner Form. Also es gibt ja immer wieder parallellaufende Projekte, die alle natürlich das Ziel haben, irgendwann als Publikation sozusagen mit anderen Wissenschaftlern dann die Inhalte dieser Publikationen geteilt zu werden. Also ich kann es gar nicht dingfest machen mit ein oder zwei konkreten Sachen, an denen wir gerade forschen. Manche sind näher an der Publikation vielleicht schon dran, zumindest eines Manuskripts, andere etwas weiter entfernt. Die letzte Arbeit, die publiziert worden ist, das war Ende letzten Jahres in einem Fachjournal, das Journal for Immunotherapy of Cancer.

Michael Nikbakhsh

Ist das ein großes Journal im Sinne.

Matthias Farlik

Der Auflage oder der Bedeutung, hat einen sogenannten Impact Factor. Was das ist, kann man auch gleich erklären von circa 10, 11, also das ist Mittelklasse Journal einzustufen, wobei natürlich da immer die Sicht darauf fällt, in welchem Spektrum der Leserschaft bewegt man sich. Also die Wertigkeit, wenn man so will, eines Journals, was ein bisschen der Impact Factor ausdrücken soll, gibt sich daraus, dass die Leserschaft eine größere ist, wenn es ein gewichtigeres Journal ist. Beim JITC, also Journal for Immunotherapy of Cancer, ist die Wissenschaft dahingehend eingeschränkt. Das ist natürlich gerade mal, also viele Wissenschaftler lesen im Bereich der Immuntherapien neuartige Therapieformen für Krebs, haben wir letztes Mal in der Folge Krebs schon besprochen, Die werden das eher lesen als andere. Das ist genau der Punkt.

Michael Nikbakhsh

Du oder ihr, eine Gruppe von Leuten hat einen Artikel veröffentlicht.

Matthias Farlik

Genau, also ich zusammen mit Kollaborationspartnern in dem Fall.

Michael Nikbakhsh

Wer hat diesen Artikel tatsächlich geschrieben und wie hat sich entschieden, wie lange dieser Artikel ist, an welcher Stelle im Heft dort er platziert wird und wie bedeutsam ist das alles überhaupt.

Matthias Farlik

Genau. Die Publikation, auf die ich jetzt bezogen habe, war eben eine Kollaboration mit Michael Bergmann, einem sehr, sehr guten Kollegen von mir und Freund mittlerweile einem Kliniker, der im Department für Surgery, also Chirurgie arbeitet am AKH und eben der Spezialist auch oder einer der Spezialisten für Colorectal, also Darmkrebs ist. Das heißt, mit ihm gemeinsam wurde das Manuskript und schließlich die Publikationen verfasst. Wer hat es geschrieben? Am Ende haben alle Autoren ihren Beitrag. Also sei es nur durch Proofread, also sprich Korrektur lesen am Ende aber auf jeden Fall Input along the way, also am Wege des Entstehens der Publikationen liefern alle Input.

Michael Nikbakhsh

Aber das machen dann schon quasi reputierte Wissenschaftler, die daran schreiben. Die lagern das nicht aus und lassen das Trainees oder Praktikanten.

Matthias Farlik

Das ist eben genau der entscheidende Punkt. Man darf das nicht verwechseln mit eben zum Beispiel jetzt Tätigkeit eines Autors, der irgendwas zu einem Lektor gibt, der dann auch noch irgendwie größere Korrekturen macht. Das passiert bis zu einem gewissen Grad auch bei Editoren, relativ Endstage schon, also am Schluss der ganzen Prozedur, die man braucht, um publizieren zu können. Aber im Wesentlichen machen das die Wissenschaftler in erster Instanz natürlich selbst. Die schreiben den Inhalt selbst, konzipieren die Struktur, ordnen die Daten entsprechend an, designen und machen die Grafiken, die drinnen sind, um die Daten überhaupt einmal in eine Form zu bringen, dass man sie auch erkennen kann und interpretieren kann. Also das ist alles ein Weg, der relativ lang dauert. Es ist nicht nur einfach hinsetzen und schreiben, da geht es auch sehr viel um Konzept, um wie bringe ich dem Leser. Und wie gesagt, die Leserschaft setzt sich in erster Instanz natürlich auch durch andere Wissenschaftler zustande, die ja schon mal grundsätzlich ein gewisses Verständnis für solche Daten auch haben werden. Aber trotz allem muss ich es erzählbar machen. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, also einem Wissenschaftler gegenüber.

Edith Meinhart

Wie läuft das in der Praxis? Der Nik und ich sind ja als Journalistinnen auch manchmal in einem Schreibteam, wenn es eine größere Geschichte gibt. Ich habe das immer schwierig gefunden, gemeinsam vorm Computer zu sitzen. Du hast gesagt, die anderen geben Input, aber schreibt da jeder einen Teil und wisst ihr eigentlich vorher schon, in welchem Journal das erscheint oder schreibt ihr mal und geht es dann hausieren mit dem Paper?

Matthias Farlik

Also üblicherweise, wie gesagt, jeder hat so ein bisschen einen anderen Zugang dazu und macht es vielleicht ein bisschen anders, aber bei mir ist es in der Regel so, dass das erste, was entsteht, sind immer die Grafiken, also die Daten selbst und wie man die Daten anordnet. Und allein schon durch die Anordnung der der Grafiken und der einzelnen Figures, wie wir sie nennen, insgesamt, ergibt sich eine gewisse Geschichte. Und da kann man natürlich schon auch relativ viel spielen mit okay, was zeige ich zuerst, was zeige ich später, weil es einfach vom Aufbau her der Geschichte mehr Sinn macht, einen Datensatz früher oder später zu zeigen. Das ist im Prinzip am Anfang. Und dann kommt dann meistens derjenige, der die Experimente aktiv macht. Das ist in meiner Gruppe nicht notwendigerweise ich, weil ich immer weniger oft an der Bench stehe sozusagen und die Experimente selber pivotiere, sondern meine Mitarbeiter auch, also die Doktoranden, Postdocs, Techniker in meiner Gruppe, die dann auch tatsächlich die Experimente gemacht haben, die schreiben dann den Kernteil des ganzen Artikels, das nennt sich Results Part, also der Ergebnisteil, also alles das, was erklärt, was eigentlich experimentell gemacht worden ist. Das wird dann natürlich entsprechend korrigiert von den etwas Senior Scientists, also sprich den Gruppenleitern und Arbeitsgruppenleitern, wie ich einer bin.

Und dann kommt es natürlich auch dazu, dass man dann eine Einleitung braucht und einen, also um ein bisschen auch so den Was ist der Ist Zustand in einem Forschungsfeld? Der wird auch ein bisschen zusammengefasst und dann wird die eigene Forschung in einer Diskussion, Discussion, dann am Ende in Relation zu dem Forschungsstand gesetzt, sprich da starte ich das ist der Wissensstand bis jetzt, dann gibt es meine Ergebnisse, die tragen so und so zu der Forschung bei und aufgrund meiner Ergebnisse hat sich jetzt das quasi Forschungsfeld so und so verändert. Das ist der Teil, der dann in der Diskussion kommt. Und dann gibt es natürlich noch das, was die meisten eigentlich kennen, weil den Zugang gibt es mehr oder weniger gratis, die Zusammenfassung, den Abstract, der ist dann allen zugänglich, Also wenn man, wie gesagt, auf den einschlägigen Suchmaschinen schaut, also nicht nur Google bedient, sondern auch Dann konkreter bei PubMed, das ist einer der großen Datenbanken, wo viele wissenschaftlichen Publikationen gelistet sind, eigentlich im Prinzip nahezu alle. Dort kann man die entsprechenden Artikel suchen. Und was auf jeden Fall immer mitkommt neben dem Titel, ist halt die Zusammenfassung, Die ist halt dann knackig formuliert und gibt natürlich so ein bisschen eine Tendenz und ein bisschen Überblick, worum es geht in der Arbeit. Aber natürlich kann das dort an der Stelle nicht in die Details gehen. Da braucht man eben Zugang zum gesamten Artikel und der ist leider sehr häufig eben hinter einer gewissen Paywall. Und das ist eben eines der Dinge, die uns Wissenschaftlern selbst auch sehr sauer aufstößt, weil da genau fängt schon an, wo auch gerade die Verlage sehr viel Geld mit uns in der Wissenschaft machen können.

Edith Meinhart

Und weißt du vorher schon, für wen du schreibst?

Matthias Farlik

Also das ist ein bisschen, das kristallisiert sich schon ein bisschen aus den Daten selbst heraus. Also die Forschungsfrage, die du gestellt hast an sich, gibt dir schon einmal ein bisschen eine Richtung vor. Ist das eher etwas Allgemeines, das allgemein interessant ist oder würde es wahrscheinlich wiederum nur eine ausgewählte Gruppe von Lesern und Leserinnen ansprechen, Dann weißt du schon, in welche Richtung die ganze Story dann gehen wird. Du selektionierst schon ein bisschen selbst vor mit der Fragestellung alleine. Natürlich kann man nur bedingt vorwegnehmen, was man findet. Das ist ja das Schöne an der Forschung, dass man oft eben auf unerwartete Dinge stößt. Und plötzlich kann sich aus einer relativ kleinen Story auch was Großes ergeben.

Man sticht einmal etwas hinein in ein quasi Wespennest und dann stellt man mal fest, was da überhaupt alles rauskommt. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass plötzlich eine Geschichte ganz anders sich entwickelt, wie das, was man eigentlich geplant hatte. Und wir haben es schon einmal in der Finanzierungsfolge auch schon mal besprochen in Sachen wie einen Forschungsantrag einmal machen und einen Plan machen für die nächsten vier Jahre. Der mag sich dann noch mal radikal ändern, wenn man am Weg feststellt, ups, die Story hat sich jetzt aber ganz anders entwickelt, weil ich das einfach so nicht vorhergesehen habe.

Edith Meinhart

Du hast gesagt, große Story gibt es da, große Stories, kleine Stories gibt es so wie beim Magazin.

Matthias Farlik

Genau, also wenn du es groß im Sinne von mehr Wörter oder überhaupt mehr Seiten erfüllend und so siehst. Ja, auch das gibt es. Also jedes Journal, jedes Magazin hat andere Größen und Längenvorgaben. Die einen akzeptieren mehr Figures, weniger Grafiken, mehr Grafiken, mehr Text, weniger Text. Insgesamt ist es aber so, dass das ein bisschen dubios wird dieser Tage, weil einfach die meisten, sage ich jetzt einmal, Journals eigentlich fast online verfügbar sind. Sobald es digital ist, ist eigentlich die Frage, wofür gibt es dann überhaupt noch Längenvorgaben? Weil da kann ich eigentlich eh Platzmangel gibt es ja eigentlich keinen.

Man braucht natürlich einen gewissen Rahmen, in dem man sich bewegen muss, trotz allem, weil natürlicherweise auch, man kann die Geschichte auch nicht ausufern lassen, das liest dann auch irgendwann keiner mehr, das ist schon klar.

Michael Nikbakhsh

Entschuldige, dass ich unterbreche. Ist es wichtig, dass es gelesen wird oder ist es nur wichtig, dass es veröffentlicht wird?

Matthias Farlik

Also es ist definitiv wichtig, dass es gelesen wird, weil durchs Lesen an sich kommt auch die Wertigkeit zustande. Der Impact Factor, den ich vorhin erwähnt hab, kalkuliert sich über eine sehr interessante Art und Weise, nämlich dahingehend, wie oft meine Arbeit von anderen Forschern zitiert wird. Und da ist es dann so, dass dann das Journal hat eine gewisse Anzahl an Auflagen bzw. Auch eine gewisse Anzahl an Issues, also wie oft im Monat zum Beispiel rauskommt, ist es ein Journal, es kommt wöchentlich raus, einmal im Monat raus, alle zwei Wochen raus und dadurch gibt es auch eine gewisse Anzahl an Artikel, die halt numerisch jetzt, also Anzahl an Artikel täglich publiziert werden können. Und wenn ich jetzt ein Journal habe, also ein Magazin habe, das nur einmal im Monat rauskommt, dann hat das entsprechend weniger Platz als 1, das wöchentlich rauskommt. Auf der anderen Seite wiederum pro Ausgabe wiederum habe ich dann nur Vielleicht Platz für 5, 6 Artikel, anderes Journal hat wesentlich mehr Platz. Jetzt ist das die Balance auch, wie viele Artikel publiziere ich als Magazin in einem Jahr und wie oft werden meine Artikel zitiert, die ich publiziere, also sprich auch dann die Autoren natürlich.

Das ergibt dann den Impact Factor. Also je öfter ein Magazin Artikel herausbringt, die dann auch schlussendlich zitiert werden in der weiteren Folge, das kann Jahre dauern natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, Mock Bridge jetzt heute und hat in zwei Wochen schon die ersten Zitate angesammelt. Das wird nicht so oft passieren, aber über ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre hinweg akkumulieren sich dann schon die Zitate. Natürlich, je länger die Wissenschaft voranschreitet und je wichtiger auch die Publikation war mit Langzeitwirkung, kann man sagen, desto mehr Zitate werden auch in späteren Jahren noch dazukommen. Aber in einem gewissen Frame, also innerhalb von 2 bis 5 Jahren, kalkuliert sich meistens so ein Impact Factor. Und das ist für die Journals, also für die Magazine ja die Reputation auch.

Das heißt, die wollen viele Zitate bekommen und sind dankbar, wenn sie Artikel haben, die eben von vielen gelesen und auch entsprechend zitiert werden. So kriegt man ein bisschen Gefühl dafür. Ist die Geschichte, ist die Fragestellung, die man hatte, eine gewichtige oder eine weniger gewichtige gewesen?

Michael Nikbakhsh

Also ich nehme jetzt mit, Wissenschaft im Labor zu betreiben, Datenbanken aufzubauen, ist das eine. Das andere ist es, dass diese auch öffentlich zugänglich werden, wobei öffentlich zugänglich zu relativieren ist, wir werden über DEW reden. Soweit ich das jetzt überblicke, ist, wenn es um die Medienkrise geht, insbesondere die Krise der Print Branche, eher nie die Rede von wissenschaftlichen Fachverlagen. Man kann sich das auch anschauen, die großen Verlagsgruppen, die die Edith hat sie mitgebracht, da werden Abopreise zwischen ein paar hundert Euro im Jahr bis zu ein paar tausend Euro im Jahr verlangt, die offensichtlich dann auch bezahlt werden von Institutionen. Also man kann es als Privatperson machen, es ist ein bisschen billiger, aber da bekommst du immer nur eins. Und es gibt ja tausende von diesen Publikationen. Ich gehe davon aus, dass große Institutionen mehrere Abos haben müssen sollten, damit ihr Personal zugreifen kann auf diese Daten oder zahlt ihr das privat?

Matthias Farlik

Nein, das ist tatsächlich so. Also es fängt gar nicht mal dort an, aber das ist einer der wesentlichen Punkte, wo natürlich Steuergelder hinfließen, weil die Institutionen, an denen man auch Forscher beschäftigt ist, das können Universitäten sein oder auch andere Forschungsinstitute, eigentlich in der Regel diejenigen sind, die sich halt, wie du sagst, diese Abos über ganze Verlagsgruppen hinweg besorgen müssen. Und die sind tatsächlich, die gehen wirklich ins Geld. Also da reden wir von Hunderttausende bis Millionen Euro, die da jedes Jahr aufgewendet werden müssen, um einmal den Zugang überhaupt zum Wissen zu bekommen. Und die Perversion an der Situation ist ja die, dass das Wissen, und wir reden in den meisten Fällen von Grundlagenforschung und wir haben schon einmal angesprochen, der Unterschied und Grundlagenforschung, angewandte Forschung ist der, dass bei der angewandten Forschung eine gewisse natürlich Triebfeder auch bei der Privatindustrie, Pharmaindustrie ist, im konkreten Fall bei medizinischen Artikeln oder naturwissenschaftlichen Artikeln, weil es nahe an einer Anwendung schon dran ist. Also da ist es auch unter Anführungsstrichen möglich, von dort aus Gelder zu lukrieren. Bei der Grundlagenforschung, die hat bei Definition den Nachteil, dass es ja noch nicht klar ist, welche Anwendung darauf folgt.

Also wenn man Einstein als Beispiel nimmt, Einstein wollte nur verstehen, wie die Schwerkraft funktioniert, da war noch lange keine Rede von GPS und von der allgemeinen Relativitätstheorie und dass man das dann anwenden kann, um uns quasi im Raum zu orientieren. Das ist eine konkrete Anwendung, aber die Grundlage, die er eigentlich erforschen wollte, war, wollte die Schwerkraft verstehen. Das ist die Grundlagenforschung. Da weiß man noch nicht, was Anwendung findet und das muss per Definition eigentlich vom Steuerzahler finanziert werden, weil das findet sich, da findet sich keiner in der Privatindustrie, der sozusagen da Gelder freigibt, weil er ja noch nicht abschätzen kann, ob das überhaupt irgendwann mal zu einem Produkt führt und schon gar nicht innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre. Somit muss das Risiko unter Anführungsstrichen, die Forschung hat per Definition, hat eigentlich vom Steuerzahler kommen, haben wir auch in der Finanzierungsfolge schon gesprochen mit den entsprechenden Auflagen. Und natürlich wird da stark darauf geschaut, dass da trotz allem eine gewisse Chance ist, dass man aus diesen Dingen dann aus dieser Forschungsaktivität auch was lernen kann. Und da kommen wir schon, das ist der Anfang der Bredouille, weil die Forschung an sich ja vom Steuerzahler finanziert ist.

Jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, wie gesagt, ab einem gewissen Moment hat man genug Daten angesammelt, um sie dann aufzuschreiben in Form eines Manuskripts, um dann auch eben auf Suche nach einem Magazin zu gehen und dass er dann auch publizieren will. Und da beginnt der Kreislauf, weil diese privaten Verlagsunternehmen, die bekommen dann das Manuskript für den Forschungsartikel, wodurch die Forschung entstanden ist, die wie gesagt mit Steuergeldern finanziert wurde. Und dann steht da ein Editor, ein Verleger dahinter, der sich überlegt, okay gut, ist das jetzt ein Artikel, der für mein Magazin passend ist, rein inhaltlich.

Michael Nikbakhsh

Die bezahlen nicht für das Material, das angeliefert wird, das wird ihnen geschenkt.

Edith Meinhart

Das heißt, die Autoren kriegen gar nichts.

Matthias Farlik

Die Autoren kriegen gar nichts. Also rein monetär ist das eine Einbahnstraße insofern, als dass die Verleger mal grundsätzlich sich entscheiden können, ob diese angesammelten Daten, wie gesagt, alle über Steuergelder finanziert für das Magazin einmal okay sind, ob das ausreichend gut ist, dass sie sagen, okay, sie nehmen das jetzt und quasi investieren einen Platz in ihrem Magazin für diese Geschichte, für diese Experimente. Dann kommt es zur Begutachtung, das hatten wir schon einmal den Peer Review, Peer Review Prozess, Das heißt, wenn der Editor sich entschließt, okay, das klingt hinreichend interessant, dann wird er dieses Werk wahrscheinlich nicht selbst komplett beurteilen können. In der Regel ist es leider so, dass mittlerweile, sage ich jetzt einmal, der Editor kaum mehr die Entscheidung selbst trifft, ob so ein Artikel gut genug ist und inhaltlich auch gut genug ist und er braucht einen Gutachter. Der Gutachter ist wiederum einer, der sich im Fach auskennt, idealerweise, sprich auch wiederum ein Forscher, der irgendwo anders, meistens international natürlich an einem ähnlichen Thema, großen Themenfeld, das man halt abdeckt, forscht. Sprich, der ist auch wiederum natürlich meistens bezahlt von dem Steuerzahler eines anderen Landes, meistens dann wieder.

Michael Nikbakhsh

Der bekommt vom Verlagshaus für seine Arbeit auch nichts bezahlt.

Matthias Farlik

Das ist quasi das, was -

Michael Nikbakhsh

Du hast ein Produkt, das du kostenlos bekommst und du hast eine Qualitätssicherung, die du kostenlos bekommst.

Matthias Farlik

Genauso ist es. Also eigentlich eine coole Geschichte, weil das, was eigentlich ein Buchautor sozusagen über den Verleger wiederum bekommt, der kriegt selber bezahlt. So ein Autor hat natürlich entweder einen Auftragsjob und kriegt halt schon einmal für das Buch an sich bezahlt oder er ist zumindest irgendwie am Umsatz beteiligt, je nachdem, wie viele Leute die Bücher dann kaufen, die der Autor produziert. Auch das passiert eben bei uns in der Wissenschaft nicht. Das heißt, wenn dieser Review Prozess sehr gut auf der Prozess auch wiederum umsonst für den Verleger abgeschlossen ist, kommt dann das Manuskript wieder zurück zum Editor und er darf entscheiden aufgrund der Gutachterkommentare, das Manuskript jetzt gut genug ist, um publiziert zu werden. Und wenn er sich entschließt, okay, das Manuskript ist jetzt gut genug, um publiziert zu werden, dann kommt das nächste Interessante, weil dann geht nämlich das ganze Copyright und da beziehe ich mich auf alles, was da drin geschrieben ist, das gesamte geschriebene Wort, wie auch die Grafiken, wie alles andere, geht sofort in den Besitz des Verlegers über und du hast wieder nichts davon.

Edith Meinhart

Jetzt muss ich nachfragen. Das ist ja eigentlich ein empörendes Geschäftsmodell.

Matthias Farlik

Das ist das beste Geschäftsmodell, das man sich vorstellen kann, also aus der Sicht des Verlegers.

Edith Meinhart

Du hast vorhin eine Zahl genannt, habe ich das richtig verstanden? Das ist das, was an Abogebühren und Gebühren für Zugänge von Daten zu Datenbanken von Forschungsinstituten aufzuwenden ist.

Matthias Farlik

Genau. Und da kommen wir zum nächsten Punkt.

Edith Meinhart

Das wollte ich nur kurz noch zu Ende denken. Das heiß Steuerfinanzierte Forschungsinstitution, steuerfinanzierte Wissenschafter innen kaufen steuerfinanziert Abos, um Zugänge zu haben zu den Erkenntnissen, die auf steuerbasierter Forschung zustande gekommen sind.

Matthias Farlik

Genau, das heißt, wenn der Steuerzahler der Meinung wäre, er würde gerne wissen, was mit seinem Steuergeld passiert ist in der wissenschaftlichen Forschung, hat er in den meisten Fällen sogar das Problem, dass er eben die über die P Wollen nicht rüberkommt.

Edith Meinhart

Die einzige Leistung, die der Verlag dazu bringt, ist ein bisschen Marketing Renommee und vor allem dieses Peer Review, wobei das.

Matthias Farlik

Peer Review jetzt nicht wirklich eine Leistung des Verlages ist, sondern wie gesagt einen anderen Forscher zu finden, der in einem ähnlichen Feld arbeitet. Über die Zeit haben die Editoren halt ihre Listen an Autoren und man kann ja einfach auch googeln oder in der PubMed suchen sogar, wer im Feld sonst noch aktiv ist.

Edith Meinhart

Aber was ist überhaupt dann die Leistung? Weil warum publiziert der Staat die Forschungen dann nicht selbst?

Matthias Farlik

Ja, das ist der Punkt, Weil natürlich die Vertriebsmaschinerie dahinter steht und gerade diese gewissen Verlage, sage ich jetzt einmal, die sind ja schon seit Jahrzehnten aktiv. Also wenn man beim Namen nehmen wollen, Nature sells 1 die ganzen großen und dazu gehört mittlerweile eine Publishing Group, das heißt, da sind doch Tochterjournale auch angehängt jetzt, die zum selben Verlagshaus gehören. Die haben halt schon ein gewisses Renommee, weil sie jahrzehntelang aktiv sind und sich natürlich auch einen gewissen Impact Factor über die Zeit angesammelt haben. Warum macht es der Staat nicht? Weil ihnen die Impactfaktoren fehlen. Es gab in den letzten Jahren eine Initiative, auch das Open Access Publishing, das im Prinzip dieses Problem, diese Bezahlschranke überwindet und nicht jeden Artikel sofort in irgendeiner Form mit 50, 60 Euro pro Artikel. Also das summiert sich ja dann auch wenn man es jetzt nicht über Abo löst übergeht, indem man sagt, okay, man macht Open Access Publishing.

Was heißt das jetzt wieder? Das Konzept war initial gut gedacht, man hat sich aber ein bisschen selbst ins Knie geschossen dann am Ende, weil was hier passiert ist, ist man hat sich gedacht, okay, man zahlt im Verlag einmal eine größere Summe als Autor und je nachdem welches Magazin es ist, kann das durchaus eine sehr große Summe sein. Also als Beispiel bei Nature Sales Science muss man dann schon mit bis rechnen, für die ich als Autor zahle, damit ich meinen Artikel dort publizieren kann sozusagen, dann habe ich das einmal deponiert dort. Wie gesagt, das Geld kommt ja auch wieder vom Steuerzahler. Der Vorteil, alle anderen Wissenschaftler weltweit haben ab dem Moment freien Zugang zu meiner Arbeit. Das heißt, das ist eigentlich der Grundgedanke, den war schon ja haben sollte, nicht freier Zugang. Gut, jetzt ist es aber so, dass es gewisse Journale gibt, die sind nicht ganz so teuer, die sind dann plötzlich an den Markt gedrängt.

Eine von den Verlagsgruppen, die sich bis jetzt auch relativ gehalten hat in dem Bereich, ist die MDPE, die haben ihren Sitz in der Schweiz und die sind auch Open Access per Definition, verlangen jetzt nicht ganz so große Summen von den Autoren, haben aber den Nachteil, dass die meisten DPE Journals halt einen sehr, sehr geringen Impact Factor haben. Warum? Weil das Geschäft, das Geschäftsmodell hier jetzt nicht mehr, wenn man so will, die Qualität ist, die im Vordergrund steht im Sinne von ich Wähle mir jetzt 6, 7 Artikel aus, die jetzt in meiner Ausgabe von meinem Magazin drinstehen, weil ich bin ja Open Access und ich bin online, weil die gibt es nicht mehr im Prinz, also die kann ich als Hardcopy gar nicht erwerben, da kann ich nicht ins nächste Kiosk gehen quasi und mir das kaufen. Das heißt, die kann ich nur online konsumieren. Das heißt, ich habe da auch keine große Platzrestriktion mehr. Das heißt aber, wenn jetzt aber jetzt jedes ein Artikel, der Open Access publiziert wird, dann nicht mehr kostet, sondern nur noch unter Anführungsstrichen ein paar hundert Euro, was mache ich dann als Verleger? Natürlich, ich öffne mich und publiziere nicht nur einen Artikel in einer gewissen Zeitspanne, sondern halt sehr viele, damit ich auch wiederum jede Menge Geld damit machen kann.

Was aber wiederum heißt, dass der Impact Factor dieser Journale, dieser Open Access Journale per Definition, weil er sich eben auch über die Anzahl der publizierten Artikel berechnet, automatisch immer geringer ist. Das heißt, sobald, und das ist eigentlich das Problem, die Krux in der Forschung derzeit, solange von allen anderen, um einen anderen Forscher auch zu bewerten, dieser Impact Factor als Renommee auch herangezogen wird, sprich weswegen seinen oder CV der Forscherin oder vom Forscher, wo haben die publiziert und in welchen gewichtigen Journals haben die publiziert, mit welchem großen Impact Factor haben die publiziert werden, aus Bredouille gar nicht mehr rauskommen, weil eben das Open Access Publishing hinderlich ist. So, jetzt gibt es eine Ausnahme, ich sage jetzt absichtlich nicht rühmliche Ausnahme, weil es nicht wirklich rühmlich ist. Eben man kann auch eben Nature, Sell und Science dazu bringen, Open Access zu publizieren. Die Option gibt es aber, wie gesagt, mit entsprechend viel mehr Geld, das man in die Hand nehmen muss, weil die lassen sich diese Open Access Situation wirklich gut zahlen. Bei uns ist es so in Österreich, dass wir von der Finanzierungsseite her kommend, der FWF ist, was das angeht, recht unterstützend, wohlgemerkt, es geht um Steuergelder, die könnte man, wenn man das ganze System umstellen würde, natürlich auch besser anders verwenden. Der bringt uns schon dazu als Forscher auf jeden Fall immer Open Access zu publizieren, einfach weil er natürlich den Aspekt sieht, dass es wichtig ist, dass alle, nicht nur Forscher, auch eben alle Menschen, alle Steuerzahler schlussendlich Zugang zur Forschung haben und gibt uns sozusagen das Geld obendrauf, das nötig ist, um auch wirklich Open Access, egal in welchem Magazin auch zu publizieren. Aber man kann sich ausrechnen, wie viele Summen oder was für Summen da über die Zeit zustande kommen.

Michael Nikbakhsh

Ich fasse das jetzt noch mal zusammen. Universitäten, staatlich finanzierte Universitäten, wie die MedUni Wien, dein Arbeitgeber, lassen also Forscherinnen und Forscher forschen, die Ergebnisse werden dann an ein wissenschaftliches Journal verschenkt. Das Urheberrecht geht damit verloren, das heißt, die Autorinnen und Autoren und die Uni können das Material eigentlich selber gar nicht mehr verwenden.

Matthias Farlik

Das geht sogar so, entschuldige, wenn ich unterbreche, das geht sogar so, das nimmt so perverse Situationen an, dass eine Zeit lang, ich meine, es gibt mittlerweile die Regelung, dass das wieder gefallen ist. Es gibt in jedem wissenschaftlichen Artikel auch eine Sektion, die heißt Methodik. Da muss man genau beschreiben, wirklich im Detail, wie man experimentell vorgegangen ist. Es gibt halt gewisse Methoden, die wiederholen sich, Also in verschiedensten Forschungsfragestellungen arbeiten, gibt es halt gewisse Methoden, die bleiben halt die gleichen. Da wird ein bisschen abgeändert von: welche Zellen zum Beispiel ich nehme, aber wie ich die dann aufschließe und verarbeite, die Methode ist die gleiche. Und ich meine, jede Sprache, wurscht ob es jetzt Deutsch ist oder Englisch, und in aller Regel publizieren wir ja auf Englisch, hat auch einen gewissen Sprachschatz und der ist irgendwann einmal zu Ende. Also ich kann eine Methode nur bedingt wandlungsfähig beschreiben.

Irgendwann habe ich einmal meine Möglichkeit, die Methode zu beschreiben, ausgeschöpft. Was aber heißt, wenn ich ein Copyright habe, das einem Verlag gehört, auf die Art und Weise, wie ich die Methode beschrieben habe, dann dürfte ich eigentlich genau die gleiche Beschreibung der genau selben Methode in einem anderen Verlag gar nicht mehr verwenden. Es hat sich jetzt zum Glück ein bisschen aufgelöst, aber es ist tatsächlich kurzfristig in solche Tendenzen gegangen. Wahnsinn.

Michael Nikbakhsh

Es fehlt jetzt aber noch ein Teil meiner Geschichte, weil anschließend muss dann die Universität hingehen und sich um teures Geld in einem Abo das zurückkaufen, was bei ihr selber entstanden ist.

Matthias Farlik

So ist es.

Michael Nikbakhsh

Das Geschäftsmodell gefällt mir aber, wenn ich drüber nachdenke, weil du vorher jetzt öfter mal Open Access gefallen ist, also freier Zugang. Ich höre die Ermahnung jetzt schon: Ihr schreibts zu viele Anglizismen in den neuen Wissenschaftsfolgen. Der Farlik kommuniziert in englischer Sprache, dazu kommen wir auch noch, wie gut du dir eigentlich tust, auf Englisch zu schreiben. Aber das jetzt einmal nur am Rande. Es wäre ja möglich – klingt jetzt vielleicht naiv, dass sich Universitäten, Forschungseinrichtungen weltweit zusammentun, eine gemeinsame Plattform schaffen, Inhalte dort aufspielen, dann hast du Open Access. Wovon reden wir da?

Matthias Farlik

Richtig. Also tendenziell gibt es sowas auch schon in einem gewissen Ausmaß. Also eine der Plattformen im Internet, die da zu nennen ist, ist bioarchive zum Beispiel. Da kann man tatsächlich, und das ist mittlerweile sogar supported, also unterstützt von den diversesten renommierten Journalen. Im Zuge des Publikationsprozesses kannst du dein Manuskript, das aber noch nicht peer reviewed ist, es wurde noch nicht von Gutachtern bewertet und korrigiert, kannst du das dort hochladen und dort ist es auch tatsächlich zugänglich für alle. Das ist ein bisschen ein Mittelding aus Open Access Publishing und Fair Use, weil man auch nichts dafür zahlt, dass es dort auf diese Plattform mal hochgeladen wird, mit eben dem Nachsatz, es ist nicht peer reviewed, da kann jeder alles hochladen. De facto.

Michael Nikbakhsh

Ja, auch diese Prozesse könnte man natürlich aufsetzen, wenn man es wollte, wenn man es wollte.

Matthias Farlik

Aber wie gesagt, da kommt hinzu, dass man dann wiederum keinen Impact Factor hat für eben dieses neue Verlagssystem. Das muss sich erst aufbauen. Und da hinken wir ja Jahrzehnte hinterher den jetzt renommierten Journalen. Und solange wir die Benotung, die Schulnoten sozusagen, die ein Wissenschaftler im Zuge seiner Karriere bekommt, immer wieder auf diesen Impact Factor zurück. Uns beziehen, werden wir aus dieser Bredouille auch nicht rauskommen, meiner Ansicht nach.

Edith Meinhart

Nik, du hast vorhin gesagt, das ist ein super Geschäftsmodell. Ich habe auch kurz überlegt, ob man das auf den Journalismus umlegen kann, aber falls da wäre Idee, wir sind nicht staatlich.

Michael Nikbakhsh

Nein, entschuldige, Es gibt natürlich im Journalismus schon Arbeitgeber, die Arbeitsleistung kosten, kostenlos aufsaugen. Die haben aber allesamt keinen besonders guten Ruf. Also wir reden ja da von etablierten seriösen Verlagshäusern.

Matthias Farlik

Ganz genau. Das ist Springer, das ist Elsevier, das sind alles diese Verlagshäuser, wo ich sage, da steht ja auch Historie dahinter. Die haben ja auch dann andere Verlagsarme, Also Springer kennt man ja auch aus verschiedensten anderen Verlagsmodellen.

Edith Meinhart

Also ja, und dass das ein super Geschäftsmodell ist, haben sich offensichtlich schon viele gedacht. Da gibt es sogenannte Predatory Journals, das kommt vom Gierig Räuberisch, habe ich nachgeschaut.

Matthias Farlik

Die aber leider nichts publizieren, was in Richtung der Tierwelt und Predators geht. Also das sind jetzt keine Journale, die sich nur damit beschäftigen, wie Löwen so leben.

Edith Meinhart

Die nehmen Geld, bieten aber keine Qualitätskontrolle. Wie groß ist das Problem?

Matthias Farlik

Naja, das ist der Witz dabei. Sie geben schon vor, Qualitätskontrolle zu haben. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, weil sie schreiben sich schon hin, dass es peer reviewed ist. Das ist leider das Problem, dass dann viele auch nicht mehr wissen, ist das jetzt ein seriöses Journal, ja oder nein. Speziell wenn ich jetzt Richtung Journalismus denke und Wissenschaftskommunikation denke, da sind gerade diese Predatory Journals diejenigen, die, sage ich jetzt einmal, sehr viel halbseidene Wissenschaft, wenn man das so nennen kann, noch freundlich formuliert publizieren. Da gibt es auch gewisse Beispiele der jüngsten Historie, wo dann auch, also diese Predatory Journals sind eigentlich eine, wie ich gesagt habe, wir haben uns ein bisschen ins eigene Knie geschossen, eine Folge der Open Access Bewegung in einem gewissen Maße, weil wie kommen die zustande? Die kommen dahin zustande, dass einfach dann diese Journale Wildwissenschaftler anschreiben.

Sie mögen doch bitte bei ihnen publizieren, mit dem Hintergedanken, dass sie diesem Wissenschaftler dann natürlich ein paar hundert Euro abknöpfen. Und über die Maße kommt natürlich dann doch auch wieder relativ viel Geld hinein, weil wie gesagt, sehr viel Investment auf der auf der Journalseite ist ja dann nicht im Endeffekt, weil eben Peer Review wird, passiert kaum Und da gibt es halt gewisse Situationen, wo dann Wissenschaftler, die sehr genervt sind von diesen E Mails, also ich persönlich kriege von solchen Predatory Channels, glaube ich, am Tag 30 bis 40 E Mails und da kommt es dann, das ist dann wieder das Problem, wenn man die dann alle rauslöschen muss, weil es dann die Spamfilter auch nicht mehr da backen, irgendwann die ganzen rauszufiltern und dann muss man es doch nur von Hand weg wegkurieren, dann löscht man vielleicht einmal auch ein paar wichtigere E Mails raus, Das ist dann immer blöd.

Edith Meinhart

Wie erkennst du gleich die unseriösen Angebote?

Matthias Farlik

Naja, schon Allein wie die E-Mails formuliert sind und dass ein Journal mich aktiv fragt, dass ich jetzt quasi einen Artikel da jetzt ihnen zur Verfügung stellen soll, weil meistens ist dann die Formulierung auch so, dass ihnen nur noch ein Artikel fehlt, um das nächste Issue, also die nächste Ausgabe fertig zu bekommen und auch schon darauf drängt, dass man quasi innerhalb von zwei bis drei Wochen diesen Artikel dann sozusagen ihnen zur Verfügung stellt. Und auch Timely Publishing, also sie, sie publizieren es auch zeitnah, ist dann immer das Sales Argument, also das Verkaufsargument bei denen. Und das impliziert ja auch schon, dass da kein Review Prozess, kein Gutachterprozess dahinter sein kann, weil allein der braucht Zeit. Also man sagt so bei einem seriösen Journal, wenn man das erste Manuskript mal submitted hat und das vom Editor akzeptiert ist, dann muss man mal, wenn alles optimal läuft und nur ein paar, auch vielleicht Folge Experimente von Gutachter verlangt werden, fünf, sechs Monaten auf jeden Fall rechnen, bis das dann auch wirklich erscheint und publiziert ist. Das ist ein normaler Zeitrahmen, den man eigentlich meistens rechnen muss. Gibt Ausnahmen, wo es dann schneller geht, aber das sind eher rar. Ja, und das kann aber teilweise und das ist das nächste nicht.

Das ist so ein Prozess, bis es einmal fertig ist und bis alle Gutachter auch zufrieden sind, weil es ist ja oft nicht nur eine Runde. In vielen Journalen gibt es mehrere Runden, dann wird die redigierte Version mit neuen Experimenten nochmal eingereicht, dann kommt dann ist der Editor vielleicht sich wieder noch unsicher, ist das jetzt genug oder nicht, macht noch keine Entscheidung, braucht wieder den Reviewer, also den Gutachter, der dann sagt, okay, wurden alle meine Kommentare, die ich vorher hatte, entsprechend adressiert. Und dann kann es passieren, dass so eine Revision auch einmal ein Jahr dauert, zwei Jahre dauert und dann in der Zeit hängt der Wissenschaftler und nicht nur einer, weil meistens sind es viele Wissenschaftler, die daran beteiligt sind in der Luft. Und das ist natürlich umso tragischer, wenn dann Karrieren von solchen Prozessen auch abhängen, weil natürlich, wie gesagt, wir brauchen Publikum, Publikationen, weil nur so werden wir auch sehen, international Visibility, also Sichtbarkeit generieren und auch diese Schulnotensysteme über diese Impactfaktoren, das nächste Problem. Und wenn ich nicht aktiv bin, im Sinne von, wenn ich zwei oder drei Manuskripte vielleicht sogar irgendwo habe, die halt irgendwo in dem Stadium des Publizierens sind und halt aufgehalten werden durch mehr oder weniger berechtigte Gutachterkommentare, wird es halt schwierig. Also auch das ist ein Achillesferse oder eine Problemstelle in diesem System des Publizierens. Aber wir waren eigentlich bei den Predatory Journals vorher, gell?

Edith Meinhart

Aber ich wollte jetzt da noch nachfragen, geht es da nur um das Gesehenwerden? Ist das hauptsächlich Eitelkeit? Weil ich denke, wenn es publiziert ist, können ja auch andere dann wieder damit arbeiten. Wenn du zwei Jahre wartest, bis das international sichtbar wird, heißt das, diese Forschungsergebnisse liegen zwei Jahre auf Eis? Die würden vielleicht in zwei Jahren jemand anderem nützen.

Matthias Farlik

Das ist genau der Punkt. Also sie liegen auf Eis. Stoppen Folgeforschung, die auf das aufbauen würde von eigene Forschung natürlich auch, weil natürlich auch Gelder gebunden werden, weil musst ja die Wissenschaftler weiterzahlen. Ist ja nicht so, dass du, was jetzt dann zwei Jahre dann beim Journal liegt, also der Wissenschaftler wird ja dann weiter beschäftigt, muss weiter auch bezahlt werden, wieder Steuergelder, bis einmal diese ganze Revision hinter sich ist und man kommt auch in der eigenen Forschung dann eigentlich nicht weiter, wird zurückgehalten. Und wie du sagst, auch andere sehen es nicht, weil es ja nicht publiziert ist, Außer man lädt auf solche bei Archive, vorhin genannt Preprint Server nennen sie sich dann also vor dem Druck deponierbare Plattformen im Internet hoch, dann sehen es andere auch. Nur ist dann die Frage, wie weit die anderen Wissenschaftler dem auch Glauben schenken, steht es dann jedem frei und offen, gewisse Experimente daraus selber zu wiederholen und zu probieren und zu schauen, ist das, was der publiziert hat, realistisch, ja oder nein? Sehe ich das ähnlich?

Und wenn ja, na gut, dann geht die Forschung sehr wohl weiter. Deswegen sage ich jetzt mal, ist mein Ansatz auch eher zu sagen, ich bin auch eher geneigt, auf diesen Bioarchive Servern ein Manuskript, das eben noch nicht peer reviewed ist, also noch keine Gutachter Zertifizierung hat, auch einmal hochzuladen, einfach um, wie du sagst, diese Information mal rauszuschiessen und den anderen mal mitzuteilen, Leute, da gibt es was Interessantes, wir haben was Tolles gefunden.

Michael Nikbakhsh

Heißt das, dass wenn man ein bahnbrechendes Forschungsergebnis hat, die Universität selber keine Reviewer zusammenstellt, um die Ergebnisse belastbar zu machen? Nein, man schickt seinen Verlag und wartet, bis die dort ihre Arbeit abgeschlossen haben.

Matthias Farlik

Ganz genau so ist es.

Michael Nikbakhsh

Das ließe sich ja auch beschleunigen, wenn das etwas ist, auf das die Uni wirklich Wert legt, oder? Also das kann jetzt nicht so schwierig sein, dass man Wissenschaftler findet, die Ergebnisse kritisch beurteilen außerhalb der Verlagswelt.

Matthias Farlik

Naja, die Reviewer sind ja außerhalb der Verlagswelt. Das sind ja keine verlagseigenen Reviewer, die werden ja nicht beim Verlag beschäftigt umso mehr. Naja, der Punkt ist aber, der Pool der Reviewer ist ja der gleiche. Also ob jetzt eine Uni anfragt wegen einem Review oder ob es ein Journal anfragt, sage ich jetzt einmal, auf der Ebene greift man auf denselben Pool an anderen Wissenschaftlern zu. Das ist der Grundgedanke eigentlich von Peer Review, wenn alles gut läuft. Es ist ja noch dazu so, dass du selbst auch mit einem eigenen Artikel, wenn du da anschaust, deine eigenen Referenzen, wie gesagt, jedes vom Abstract mal abgesehen, jeder Artikel beginnt mit einer Einleitung und die Einleitung ist dazu da, den State of the Art, also den Ist Zustand in einem Feld einmal zusammenzufassen und zu sagen, okay, wo stehen wir eigentlich in der Fragestellung, in dem und dem Problem bei der und der Erkrankung zum Beispiel, was ist derzeit der Kenntnisstand? Und die logische Konsequenz ist, dass du natürlich dann auch andere Werke, die publiziert worden sind, in dem Bereich erwähnst und referenzierst.

So baut sich deine Referenzliste auf. Und dann ist auch logisch, dass immer die zuerst referenzierten, also jetzt mal die ersten 10, 15 deiner Referenzen auch meistens dann noch der Pool deiner Reviewer sind, weil natürlich offensichtlich diese Leute in diesem Feld halt gearbeitet haben oder immer noch arbeiten und auch darüber Beschei wissen. Also du definierst im Prinzip dann schon mit einer eigenen Einleitung so ein bisschen den Pool der Gutachter auch mit.

Michael Nikbakhsh

Ich muss da jetzt noch mal insistieren. Weil diese Gemengelage und die Notwendigkeit von wissenschaftlichen Fachpublikationen als Vermittler von Inhalten und von Wissen, die wurde ja durch das Internet erheblich aufgeweicht. Also ganz praktisch gesagt, wenn die Universität Wien oder die MedUni Wien in dem Fall auf ihrer Website ein wichtiges Forschungsergebnis von dir publiziert und dazu schreibt, wir haben das auch überprüfen lassen, das stimmt alles, was der Fallig herausgefunden hat, dann kann ja die Seite von jedem Punkt der Welt aus angesteuert werden und die gesamte wissenschaftliche Community kann erfahren, dass der Matthias Fallig was herausgefunden hat.

Matthias Farlik

Das ist schon richtig, aber die normale wissenschaftliche Community wird jetzt nicht jede Woche auf die Homepage der MedUni Wien blicken, aber jeder Wissenschaftler liest einmal pro Woche Nature oder Sell oder Science. Das heißt automatisch hast du schon allein durch den Renommee, der hinter diesen Journalen steht, einen gewissen Leserpool dir geschaffen und alles andere findest du weniger oft bzw. Weniger schnell, weil es auch entsprechend nicht auf Seiten steht oder publiziert ist, die halt einfach so bekannt sind, dass ihr.

Michael Nikbakhsh

Auf Steuergeldkosten Journale lesen könnt.

Edith Meinhart

Finde auch, kommen wir noch mal zu dir zurück. Du stehst im Labor, schaust in die Petrischale und weißt nicht, ob eine japan amerikanische Kollegin zu einer Frage, die dich jeden Tag beschäftigt, vielleicht schon die Lösung gefunden hat, die noch in einem Loop hängt, weil Cell, Nature oder Science zwei Jahre braucht, um das zu publizieren. Da frage ich mich jetzt schon, was genau ist der Benefit, den diese Verlagshäuser da drauf geben, außer diesem Impactfaktor, den man ja irgendwie anders auch müsste organisieren können, weil im Grunde geht es dann um Redaktion und Renommee. Aber das muss ja nicht zwangsläufig Wir haben vorhin erwähnt, es geht um mehrere Milliarden pro Jahr, die dieses Business umsetzt, alles öffentliches Geld. Was ist die Leistung?

Matthias Farlik

Ja, vom Verlag, das ist die große Frage. Die Verlage würden sagen, die Leistung ist das Kuratieren ist das Aussieben von guten und schlechten Artikeln. Das ist die große Leistung. Viel mehr steht da nicht dahinter in Wahrheit, weil es ist sogar so, wenn wir jetzt aus meiner eigenen Erfahrung heraus sprechen, dass es oft so ist, dass im Zuge des also du hast dann schon deine Acceptance, also der Editor hat schon geschrieben, alles schaut gut aus, inhaltlich keine Kritikpunkte mehr. Dann geht aber immer noch ein Prozess los, der unter Umständen sehr viel Zeit und auch mühevoll ist, wenn es dann darum geht, den Artikel sozusagen fertig zu layoutieren und auch schauen, dass die Grafiken, die du mühevoll vorher selber gemacht hast, auch eine gute Qualität haben. Alles das musst du über mehrere Runden selber auch noch mitgestalten. Also das sind alles Dinge, die nur weil es jetzt akzeptiert ist, ist die Story noch nicht zu Ende.

Also bis zur effektiven Publikation dauert es dann auch noch und ist immer noch viel Arbeit notwendig, die auch natürlich eine gewisse, sage ich jetzt einmal, ja, also da ist jetzt nicht mehr die Motivation dahinter im Sinne von da finde ich was Neues, weil die Daten sind immer noch die gleichen. Es geht nur darum, es sch zu gestalten, um zu schauen, dass man auch etwas erstens einmal inhaltlich Korrektes, natürlich, aber auch fürs Auge passendes, schnell Aufsagbares in das Journal dann hineinschafft. Also im Endeffekt das, was am Redigieren und auch das Lektorat eigentlich auch machen sollte in einer gewissen Weise, bleibt im Endeffekt auch bei dir. Und sehr häufig finden wir raus, dass dann die allerletzte Version, die einem dann noch geschickt wird, da gibt einem das Magazin dann vielleicht noch zwei Arbeitstage Zeit, um das nochmal zu überprüfen und plötzlich schaut man dann auf eine Grafik und kommt drauf, dass irgendwo im Prozess doch irgendwas schiefgegangen ist und plötzlich irgendeine schlechte Auflösung von meiner Grafik da jetzt hineingerutscht ist oder sie irgendwelche Änderungen an den Grafiken vorgenommen haben, dann muss man wieder nachbessern. Das ist ein Prozess, der leider, bis es wirklich im Print heraußen ist, gedruckt heraußen ist, dauert es da und es ist echt zermürbend manchmal.

Michael Nikbakhsh

Das Ganze passiert in englischer Sprache, die ist in der Wissenschaftscommunity, also in Österreich quasi Amtssprache, nehme ich an, oder habt ihr einen Übersetzungsprozess? Und die Frage, die dann anschließt ist, wie schwer tut man sich präzise zu sein in einer Sprache, die nicht die Muttersprache ist?

Matthias Farlik

Da gibt es natürlich gewisse Nachteile für einen nicht native speaking English Person, also dass man sagt, okay, da haben die Amerikaner und auch die Engländer natürlich sprachlich eine gewisse Nase vorne, aber, großes Aber: Es gibt halt scientific Englisch und das ist doch noch mal anders als das, was man als conversational Englisch bezeichnet, wenn man doch gewisse, wie du sagst, Präzision in seine Worte legen muss und die kriegt man einfach in Erfahrung einmal mit. Und im Endeffekt ist es so, dass man eigentlich, also die Wissenschaftssprache ist halt mal Englisch und wir unterhalten uns im Labor auch in der Regel Englisch. Also du bist in einem Meeting mit einem anderen nicht native speaking, also auch Deutsch sprechenden Besonderen, dann sprichst du Deutsch unter Umständen, aber wenn du, sobald du irgendjemanden im selben Raum sitzen hast, der definitiv nicht deutschsprachig ist, dann wird Englisch gesprochen, einfach um andere Leute nicht auszuschließen, aus so einer Konversation. Und das ist genau der Punkt. Wie gesagt, es gab die Bestrebungen historisch gesehen, wenn es jetzt um die englische Sprache geht, eine universelle Sprache quasi zu erfinden, die quasi alle lernen müssen neu und dann quasi auch kein Selektionsvorteil quasi ist bei denen, die halt native sind und die Sprache quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben. Aber es war das Esperanto damals, das erfunden worden ist, eben mit Elementen aus Französisch, aus Englisch, aus Deutsch, sodass dann das Erlernen der Sprache für zumindest die westliche Welt irgendwie immer gleich aufwendig ist. Aber nichtsdestotrotz hat sich dann am Ende auch dank unserer zwei Weltkriege dann das Englische dann durchgesetzt.

Edith Meinhart

Die Journale leben ja nicht nur von sehr teuren Abos, sondern auch von zusätzlich noch Inseraten. Also da gibt es Pharmaindustrie oder andere Unternehmen, die dort Anzeigen schalten.

Michael Nikbakhsh

Und auch Institutionen. Also sind wir wieder im Steuergeld finanzierten Bereich.

Edith Meinhart

Wie ist da eigentlich die redaktionelle Unabhängigkeit gesichert?

Matthias Farlik

Naja, die ist schon da, weil ich denen das Journal auch das Renommee nicht erlauben kann, dass sie irgendeine Art von Vorselektion betreiben, dahingehend, dass sie jetzt gewisse Sparten mehr oder weniger den Vorzug geben. Aber was man schon rauslesen kann auch ist, das kommt dann so quasi einmal im Jahr raus, Statements von den Journals, was sie sehen, welche Forschungsrichtungen gerade irgendwie besonders spannend sind. Und da kann man dann schon zwischen den Zeilen rauslesen, wenn man in dieser Fachrichtung halt forscht, das Glück hat zu forschen, dann hat man in dem und dem Journal besser, bessere oder schlechtere Chancen. Also es gibt schon gewisse Tendenzen, ob die dann Pharmafirma oder Sponsor getrieben sind, das wage ich jetzt einmal anzuzweifeln. Ich nehme jetzt einmal prinzipiell das Gute an den Menschen. Also ich glaube nicht, dass das die Triebfeder für die Journale ist. Was schon ein Punkt ist und das ist das, wo ich mich eigentlich darüber ärger ist, wenn ich jetzt Nature habe, das kommt immer noch auch in Druck heraus, also man kann tatsächlich Nature abonnieren im Sinne von, man kriegt nicht nur das PDF online zugeschickt, sondern auch tatsächlich ein Hardcopy, etwas, was man in die Hand nehmen kann, umblättern kann, nach Hause geschickt. Das gibt es auch noch. So gesehen ist da eine gewisse Limitation da im Sinne von Zeitenanzahl etc. pp. Aber wenn ich dann so ein Journal aufschlage und dann sind ein Drittel davon nichts anderes als, wie du sagst, Werbeeinschaltungen von diversesten Firmen und mir erklären sie aber ich habe nur einen gewissen Platz und es gibt nicht mehr 6, 7, 8 Artikel, die da drinnen veröffentlicht werden können, dann muss man sich auch fragen, okay, dann haben sie offensichtlich einen Vorteil der Werbung gegeben gegenüber dem wissenschaftlichen Content.

Michael Nikbakhsh

Du bekommst ein Exemplar nach Hause geliefert. Du bist nicht der einzige Molekularbiologe an der MedUni Wien. Bekommen dann alle ein solches Exemplar nach Hause geliefert? Also jetzt reden wir bei diesen Abonnements eigentlich immer von pro Medium eine ganze Reihe von oder wird da eine Zeitung durchgereicht?

Matthias Farlik

Nein, also wenn es um Abos geht, vor allem für Verlagsgruppen, dann sind das mehrere Journale gleichzeitig, gerade von Natur sprechen, das ist ein Nature Publishing Group, also das geht dann Richtung Springer dann ja, dann sind da viele, viele Journale damit abgedeckt. Eigentlich schon, das schon, aber ist trotzdem ein ziemliches Gewicht. Aber da kriegst du nicht physisch zugeschickt, das muss ich auch klarifizieren. Physisch zugeschickt kriegst du das nur, wenn du als Privatperson ein Abo schaltest oder wenn du da drin publizierst, war es zumindest auch bis jetzt so, dass du dann für das konkrete Journal für ein Jahr dann die Dinge auch zugeschickt bekommen hast, quasi als kleiner Goodie obendrauf.

Michael Nikbakhsh

Also wir reden von Digitalzugängen, die ihr bekommt.

Matthias Farlik

Das so und so. Also wenn wir von Abos reden und grundsätzlich sind es digitale Zugänge, geht mittlerweile auch nicht mehr anders, weil allein die Papierflut, die da entstehen würde bei der Anzahl an Artikeln, die man lesen möchte, und auch tatsächlich liest, würde alle Rahmen sprengen. Das geht sich einfach nicht aus. Und wir machen ja selbst auch nichts anderes, als dass wir dann unsere eigenen von den Artikeln, die wir interessant finden, für welche Forschung auch immer wir uns gerade stark machen, machen. Dann legen wir uns digital auch unsere eigenen Bibliotheken dann an und haben natürlich dann auch, was die Suche angeht, natürlich Vorteile, wenn man jetzt irgendwelche Journale oder konkrete Artikel halt suchen möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann findet man in der eigenen Bibliothek dann die Sachen natürlich auch schneller, wenn sie digital abgelegt sind. Da kommt dann auch ein bisschen eine kleine Erzählung aus den gerade revue-passierten Problemen. Wir haben jetzt gerade ein Projekt, das ich mit meinem früheren Mentor gemeinsam mit Dr. Christoph Bock am CEM gemeinsam publiziert habe, Schrägstrich jetzt gerade dabei bin zu publizieren. Und da ist es auch so, dass wir dann auf den letzten Metern noch einiges an Verbesserungen haben einfügen müssen. Und eines dieser Verbesserungen war zum Beispiel, dass die Grafiken, die wir hatten, die wir ursprünglich zum Journal geschickt haben, eigentlich searchable, also besuchbar waren im Sinne von man konnte einzelne Begriffe, diese Grafiken sind auch beschriftet und dann gibt es sehr komplexe Grafiken teilweise da drinnen mit sehr vielen Beschriftungen und das kann recht unübersichtlich werden. Das heißt, es wäre gut, wenn man gewisse Begrifflichkeiten innerhalb der Grafik dann auch tatsächlich über eine Suchfunktion erreichen kann und schauen kann, ob gewisse Elemente dort in diesen Grafiken vorkommen. Das erfordert aber eine gewisse Art und Weise, wie diese Grafiken dann beim Journal auch verarbeitet werden müssen, also vektorbasiert und sind dann darauf gekommen, dass sie aus welchen Gründen auch immer dann die Grafiken umgestellt haben und auf Bitmap halt umformatiert haben, wo dann derartige Dinge nicht mehr zu finden sind. Also es hat tatsächlich auch dann teilweise Veränderungen gegeben von Journal Seite her, die einfach die wissenschaftliche Korrektheit sogar unter Umständen ein bisschen gefährden. Und auch das passiert leider Gottes auch meistens erst auf den letzten Metern.

Edith Meinhart

Ich würde auch gerne noch einmal kurz auf die kriminelle Seite schauen. Wir haben das in einer der früheren Folgen schon mal gestreift. Es gibt sogenannte Paper Mills, die gefälschte, plagierte oder überhaupt komplett erfundene Forschungsarbeiten veröffentlichen, verkaufen und dann noch dazu durch manipulierte Peer Reviews schleusen.

Kommt dir das manchmal unter? Fallen dann auch renommierte Journale auf solche Fälschungen rein. Und vielleicht, um das gleich noch komplett zu machen, das Bild, angeblich gibt es auch komplett geklonte Webseiten. Da glaubt man, man ist auf der Seite von Nature und ist in Wirklichkeit bei einem Klon, bei einem Kriminellen ist das auch schon mal passiert?

Matthias Farlik

Also die Klone sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen auf der Website Ebene. Aber es ist sehr wohl so, dass natürlich auch renommierte Journale bis zu einem gewissen Grad angewiesen sind auf auf Seriosität auf der Wissenschaftlerseite. Also auch der Peer Reviewer Prozess hat natürlich seine Tücken. Du kannst als Reviewer natürlich gewisse Fehler, die in der Logik des Manuskripts da sind, erkennen im Optimalfall und darauf hinweisen und gut, ich hätte gern das und das Kontrollexperiment noch gemacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Wenn aber auf der anderen Seite ein Wissenschaftler dann sage ich jetzt einmal so kreativ ist, nennen wir es mal so, dass er halt auch Daten tatsächlich kreativ erschafft, ohne sie wirklich zu generieren, dann kann er natürlich auch einen Peer-Review-Prozess überleben unter Anführungsstrichen. Und kommt dann tatsächlich auch hier und da mal vor, dass auch dann Nature zum Beispiel oder Science Artikel abdrucken, die sich im Endeffekt als inhaltlich nicht korrekt herausstellen. Da gibt es dann die entsprechenden, auch wenn sich dann auch tatsächlich dann herauskristallisiert, dass da substanzielle Probleme sind mit den Arbeiten, kommt es zu einer Retraction, wird der Artikel zurückgezogen.

Das ist dann natürlich durchaus ein shameful process, also durchaus ein Problem mit der Reputation des Wissenschaftlers in erster Instanz, aber natürlich auch vom Journal selbst. Also die sind sich dessen selbst sehr wohl bewusst, nehmen das aber bis zu einem gewissen Grad auch in Kauf.

Edith Meinhart

Was würdest du mit den Milliarden, die da jedes Jahr umgesetzt werden, machen, wenn du diesen ganzen Prozess des wissenschaftlichen Publizierens noch einmal neu aufsetzen könntest, was mit.

Matthias Farlik

Freigewordenen Steuergeld Milliarden macht? Natürlich noch mehr Grundlagenforschung fördern, weil das ist ja genau das Thema. Wir haben es in der Finanzierungsfolge auch angesprochen, jetzt auch im Direktvergleich mit anderen Ländern wie den USA ist es zwar so, dass wir vielleicht augenscheinlich mit Prozent unseres BIP gerechnet auf Augenhöhe sind, nur das BIP berechnet sich ja auch durch die Investition, die die private Industrie in eigene Forschung investiert. Also da wird auch die Grundlagenforschung eigentlich ausgespart. Aber wenn man, wie gesagt die Budgets des FWF mit NIH und NSF in den USA vergleicht, dann kommen wir auf ein Drittel, vielleicht ein Viertel der Menge an Forschungsgeldern, die da zur Verfügung stehen.

Edith Meinhart

Aber ich habe eigentlich das Publizieren gemeint, das müsste man ja trotzdem machen.

Matthias Farlik

Natürlich. Aber wenn das auf einer Ebene geregelt wird, wo ich eben keinem Journal Milliarden in den Rachen schieben muss, bleiben mir die Milliarden über für jetzt einmal sinnvollere Tätigkeiten, wie zum Beispiel noch mehr Grundlagenforschung und auch eben vielleicht sogar angewandte Forschung, wenn sich mal eine Idee aus der Grundlagenforschung in eine Anwendung hin bewegen würde oder Start ups, zum Beispiel Biotech Startups, die den Mut haben, aus dem Forschungsergebnis tatsächlich ein Produkt zu machen. Auch die müssten in einer sehr frühen Phase noch sehr viel Unterstützung bekommen, auch vom Staat. Tun sie auch, ist auch in Österreich so, aber da kann man natürlich auch noch viel, viel mehr machen. Da haben wir tatsächlich in Österreich viel, viel Potenzial, das es da auszuschöpfen gilt. Und ich bin überzeugt, würden wir da. Aber das ist natürlich, das ist, das kann Österreich alleine nicht stemmen.

Das ist ja auch der Punkt nicht. Da müsste sich die EU auf jeden Fall oder auf jeden Fall auch in den USA müssten da Dinge dann mal passieren, dass man sagt, okay, man stellt das wissenschaftliche System um, vor allem eben das Bewertungssystem. Solange der Impact Factor das Maß aller Dinge ist, sowohl für das Journal als auch für den Wissenschaftler, wird das System nicht durchbrochen werden können. Das ist jetzt meine Vermutung. Aber ja, natürlich, ich meine, man könnte sich vieles überlegen, auch was rein von der journalistischen Seite her möglich wäre, würde das zum Beispiel auf universitärer Ebene passieren. Es gibt die Tendenz in den letzten Jahren das Ganze so ein bisschen auf die Fachgesellschaften auszulagern, wo dann auch gewisse Fachgesellschaften eigene Journale auch herausbringen. Das geht auch.

Das ist auch ein System, das vielleicht eine Möglichkeit ist, diese etablierten Medienhäuser und Verlagsgesellschaften auch ein wenig zu umschiffen. Ich sage jetzt einmal all along, glaube ich, mögen die eine Ergänzung darstellen, werden aber die Hauptverlage nicht verdrängen können. Das hat Open Access auch nicht geschafft. Ganz im Gegenteil. Trotz der Open Access Bewegung der letzten Jahre sind dann plötzlich die Abozahlen nicht kleiner oder besser geworden im Sinne von billiger geworden, sondern sind vom Preis her sogar unter Umständen noch teurer geworden in den letzten Jahren, weil einfach dann Nature und Cell Science und Co. Gesagt haben, ja umso mehr stützen wir uns auf unsere Renommee, auf unsere Bekanntheit und das können die neu gegründeten Open Access Journals auf keinen Fall aufholen.

Michael Nikbakhsh

Eine Universität, die auf sich hält, die kann sich nicht leisten, diese Abos einfach zu stornieren, weil das Personal, das dort forscht, darauf bestehen wird, dass es diese Abos gibt. Die Uni sagt nicht, kauft euch die selber. Also wenn ich jetzt an den klassischen Medienbetrieb denke, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo es in Redaktionen Abos von allen anderen nennenswerten Medien gab. Das wurde dann eingestellt. Also ich erinnere mich noch daran, dass am Ende nur noch ein Exemplar pro Medium in der Redaktion aufgelegen ist, das dann nach kürzester Zeit ziemlich zerfleddert war, wenn es durch mehrere Hände gegangen ist, sowohl Tageszeitungen als auch Magazine.

Matthias Farlik

Naja, da gibt es einen Punkt, den man übersieht und das ist halt vielleicht mal spezifisch für die Wissenschaft problematisch, weil wenn ich jetzt einen Artikel lese oder einen Bericht höre, einen Podcastbericht höre, wenn der Herr Nikbar zum Beispiel über den Herrn Pilnak irgendwelche Dinge herausfindet, dann kann man den Herrn Nikbarsch zuhören oder man hört sich einen anderen Journalisten an, der mehr oder weniger vielleicht zum gleichen Thema was sagt. Da habe ich die Auswahlmöglichkeit, weil ich vielleicht inhaltlich bis zu einem gewissen Grad kongruent von woanders einer anderen Quelle eine ähnliche Information bekomme. Ist in der Wissenschaft per Definition ja nicht so. Jede Publikation ist einzigartig. Wenn sie es nicht wäre, würde ich es ja nicht publizieren können. Wenn es irgendwo anders schon eine Publikation gäbe, die inhaltlich kongruent ist mit dem, was ich publiziere, dann könnte ich es nicht publizieren. Bei Definition, weil es ja nicht mehr neu ist, ist kein Neuwert mehr drinnen.

Michael Nikbakhsh

Dann lass es mich anders fragen. Euch geht es ja jetzt nicht um das Lesevergnügen in der wissenschaftlichen Branche. Also ich stelle mir das jetzt nicht vor, als wäre der zurückgelehnt in der Hängematte und lest einen Fachartikel nach dem anderen, sondern du suchst dir einen ganz bestimmten Artikel oder eine Gruppe von Artikeln zu einem Thema.

Matthias Farlik

Genau.

Michael Nikbakhsh

Wieso kannst du die nicht quasi Pay per View kaufen? Muss niemand das gesamte Abo nehmen oder geht das auch?

Matthias Farlik

Naja, man kann es natürlich Pay per View auch probieren, nur ich glaube, all along wird das ein Problem, weil ich brauche ja in der Regel, um auf die Information zu kommen, muss ich einmal hineinschauen in den Artikel und zu sehen, ist das da überhaupt drinnen? Weil wie gesagt, außer den Abstract, also die Zusammenfassung sehe ich ja im Vorfeld nicht. Dann kaufe ich mir diesen Artikel und stelle fest, während ich ihn lese, naja, okay, kommt zwar ungefähr hin, aber ist nicht genau das, was ich haben wollte, dann muss ich mir den nächsten Artikel anschauen. Wiederum dafür, also ich glaube, all along rechnen sich die Abos natürlich dann schon. Man muss sich dann schon vorstellen, wir haben allein auf der MOW mehrere hundert Forscher, wenn die ja jeder 100 Artikel brauchen, um auf ihre Information zu kommen oder zumindest die Gewissheit zu bekommen, dass die Information noch nicht vorhanden ist, weil darum geht es uns ja in Wahrheit auch nicht, zu sagen, okay, wo ist denn jetzt die Frage noch nicht beantwortet, wo habe ich noch Platz, eine Frage zu stellen, dann muss ich mir schon relativ ein breites Wissen aneignen in einem gewissen Fachbereich, Bereich und zu sagen, okay, welche Fragen sind noch offen, was ist noch nicht bekannt? Also es geht ja nicht darum, um eine spezifische Information zu finden, das ist das eine, keine Frage. Aber es geht auch darum zu fragen, okay, was ist die Frage, die jetzt noch unbeantwortet ist?

Und da muss ich mir schon noch die Möglichkeit haben zu sagen, ich schaue mir so viel als möglich an, ich lese so viel als möglich an Fachliteratur, diskutiere natürlich auch mit Kollegen auf Konferenzen, gar keine Frage, und halte mich auf die Art am Laufenden. Aber unterm Strich werden wir darum nicht rumkommen, dass wir sehr viel lesen und ja, wir liegen vielleicht nicht in der Hängematte und wir haben unsere Techniken, um auch den Inhalt einer wissenschaftlichen Publikation relativ schnell zu erfassen. Da gibt es aufgrund der Struktur von solchen Fachartikeln auch Möglichkeiten, in 10, 15 Minuten einen Artikel inhaltlich weitestgehend zu erfassen. Also man kommt schon auch auf eine gewisse Anzahl an Artikel pro Tag, wenn man es darauf anlegt.

Edith Meinhart

Ich mein, im Journalismus ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber Nik, wir haben uns sehr dagegen gewehrt, dass uns alle Abos weggenommen wurden, erfolglos, weil es ja eigentlich für Journalistinnen auch gut wäre zu wissen, wie die öffentliche Debatte gerade läuft und viel zu lesen, zumindest sagen wir das den Jungen auch immer.

Michael Nikbakhsh

Beim großen Teil der Verlagshäuser in Österreich ist dafür, soweit ich weiß, kaum noch Geld vorhanden.

Edith Meinhart

Ich weiß, das hat dazu geführt, dass viele von uns privat Abos abgeschlossen haben. Hast du auch privat Abos von wissenschaftlichen Journalen?

Matthias Farlik

Nein.

Michael Nikbakhsh

Öffentlicher Sektor muss man offenbar nicht. Also ich sage, im Privaten ist das Schwierige. Also dass da.

Matthias Farlik

Nein, nein, absolut.

Michael Nikbakhsh

Dass da auch Firmenkosten Abos generiert werden, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit mittlerweile.

Matthias Farlik

Also wie gesagt, Firmenkosten nochmal, ich sehe das Ganze, falls ich das irgendwie jetzt transportiert habe, nicht als positiv an. Das ist für mich ein Negativ und der ganzen wissenschaftlichen Tätigkeit, dass wir da am Gängelband von privaten Verlagen hängen, die quasi, ich sage jetzt nicht verlangen können, was sie wollen, aber im Endeffekt machen können, was sie wollen und eben eine Gewinnmarge haben. Da würden selbst Apple und Microsoft blass werden mit 40, 50 Prozent nach eigenen Angaben. Die kann man auch hinterfragen, wenn ich mir gut vorstellen kann, dass die noch größer ist. Aber, wie gesagt, aus diesem Spinnennetz, dass wir uns natürlich auch bis zu einem gewissen Grad selbst gewoben haben und uns selbst davon abhängig gemacht haben, in einer gewissen Form. Wie gesagt, Stichwort Impact Factor, da rauszukommen, ist nicht einfach.

Edith Meinhart

Aber ich probier‘s ein letztes Mal. Die Open Access Bewegung hat in Wahrheit beim richtigen Punkt angesetzt und gesagt, öffentlich finanzierte Forschung soll auch öffentlich schnell für alle zugänglich sein.

Matthias Farlik

So ist es.

Edith Meinhart

Hat ein paar Nachteile, eben den Impact Factor, aber kann es diese Nachteile nicht beheben? Also man könnte das ja anders aufsetzen. Es müsste eine Art von Redaktion geben. Es gibt auch KI. Also ich glaube, dass man auch den Peer Review Prozess vielleicht in Zukunft unterstützt machen kann. Also es müsste dann auch eine Instanz geben, die auch bei Open Access sagt, das ist wichtig, das ist eine Kurzmeldung, das ist eine Titelgeschichte, das ist jetzt ein Durchbruch, das müsst‘s alle lesen.

Matthias Farlik

Wie gesagt, ich glaube, die Lösung könnte sein, dass die Fachgesellschaften eigene Verlage gründen und dann sozusagen eventuell die editoriale Arbeit auslagern auf die bestehenden Verlage und das quasi dann als Dienstleistung sehen und sich dann auch auswählen können, arbeite ich jetzt mit Elsevier zusammen oder mit Springer oder mit wem auch immer und nutze das auf die Art. Ich glaube, das ist ein Konzept, das könnte aufgehen all along. Das sehe ich auch sehr positiv. Gerade die Fachgesellschaften, glaube ich immer, also gerade zumindest was die einschlägigen Fachbereiche angeht jetzt, ja, wie soll ich sagen einen großen Namen und auch ein eigenes Renommee mit sich bringen. Also GITC, das Paper, das wir produziert haben, ist im Prinzip auch eines, das einer gewissen Fachgesellschaft zugeordnet wird. Also da gibt es eine entsprechende Fachgesellschaft, die dieses Journal primär herausgibt und in Zusammenarbeit mit etablierten Verlagen. Also das könnte, und mal schauen, wie sich in den nächsten Jahren entwickelt, vielleicht ein Weg aus dieser Bredouille sein.

Also das sehe ich in der Weise zumindest als Licht am Ende des Tunnels.

Michael Nikbakhsh

Ja, also ich nehme da jetzt mit – vielen Dank für die erhellenden Äußerungen. Ich nehme da jetzt mit über die wissenschaftliche Relevanz von öffentlich finanzierten Forschungsarbeiten. Entscheiden am Ende private Verlagshäuser.

Matthias Farlik

Über die Publikation dieser Daten und dieser Artikel natürlich.

Michael Nikbakhsh

Aber ich habe schon verstanden, dass die wissenschaftliche Relevanz eben direkt interagiert mit der Publikation. Also Wucht bekommt’s erst, wenn’s raus ist.

Matthias Farlik

Natürlich. Aber das ist der Moment, wo ich mir dann immer auch schwer tue, wenn ich mir schon so oft in der Vergangenheit bei den Folgen, die ich schon aufgenommen habe, gerade Nature, Cell und Science immer so als das größte und das groß-glorreiche Ziel sozusagen immer wieder definieren muss, weil es einfach, wie gesagt, die führenden Journale sind im Feld.

Edith Meinhart

Und weil der Nik und ich keine anderen kennen.

Matthias Farlik

Naja, nein, möglicherweise. Nur der Punkt ist der, und das ist der Punkt, wenn ich sage Qualität der wissenschaftlichen Arbeit, nur weil es in einem Journal unterkommt, das jetzt vom Impact Factor nicht 40, 50, 60 ist, wie eben Sales 1 und Nature, sondern 10, 20, ist die Qualität der Forschung deswegen nicht umso schlechter. Das ist genau der Punkt. Nur wir kommen auch von der Seite zu sehen, wie soll ein Journalist, der zum Beispiel jetzt über eine Forschung schreibt, entscheiden können, ob das eine gute oder schlechte Forschung, Forschung ist einfach zu sagen, ich lehne mich zurück und schaue mir den Impact Factor an in dem Journal, in dem es publiziert ist. Und das ist für mich der Gradmesser ist dann auch zu wenig. Und das macht es nicht einfach.

Michael Nikbakhsh

Du hast ja mittlerweile noch einen Kanal mit der Dunkelkammer, in dem du publizieren kannst. Vielleicht schaffen wir mal, dass du ein Forschungsergebnis vorträgst.

Matthias Farlik

Das wäre schön. Freue ich mich auch drauf. Auf jeden Fall.

Edith Meinhart

Danke.

Michael Nikbakhsh

Vielen Dank.

Matthias Farlik

Ich danke auch. Vielen Dank für eure Fragen und euer Interesse.

Autor:in:Michael Nikbakhsh |