Die Dunkelkammer / Schafft Wissen

Wissenschaftsfinanzierung: Wer zahlt und wer schafft an?

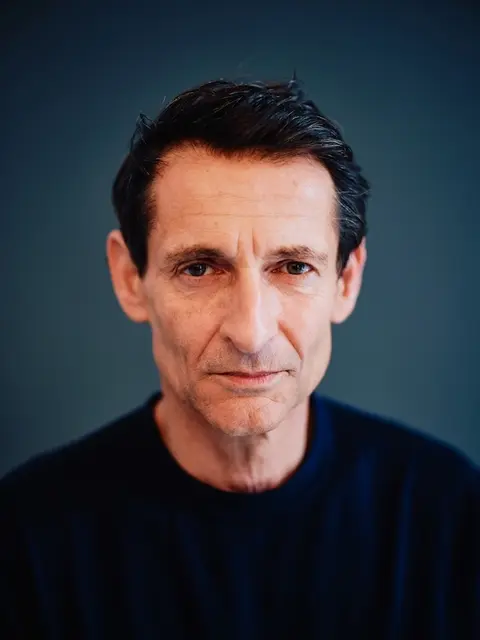

- hochgeladen von Michael Nikbakhsh

Von Matthias Farlik, Edith Meinhart und Michael Nikbakhsh. Forschung und Lehre sind frei. In Österreich schützt das Staatsgrundgesetz diese akademische Unabhängigkeit. Doch die Wissenschaft muss finanziert werden. Wer bezahlt sie und warum? Wer schafft wem was an? Wie frei sind Wissenschaftlerinnen und Forscher? Wie integer und unvoreingenommen arbeiten sie?

Diese Fragen stellen sich mit Blick auf die USA in nie gekannter Dringlichkeit. US-Präsident Donald Trump entzieht unliebsamen Wissenschaftlern Budgetmittel, attackiert Forschende und Elite-Universitäten. Wäre das auch in Europa möglich?

All das kommt in dieser Episode von "Die Dunkelkammer. Schafft. Wissen" in aller Offenheit zur Sprache.

Michael Nikbakhsh

Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Dunkelkammer. Es ist eine Episode aus unserer Wissenschaftsreihe schafft Wissen und im Studio begrüße ich Edith Meinhardt. Hallo Edith.

Edith Meinhardt

Hallo.

Michael Nikbakhsh

Und Matthias Farlik. Hallo Matthias.

Matthias Farlik

Hallo Nick.

Michael Nikbakhsh

Das Generalthema heute ist die Freiheit der Wissenschaft. Wir wollen das über ein paar Fragen erzählen. Wie frei und unabhängig sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem, was sie beforschen und publizieren? Wer stellt sicher, dass die wissenschaftliche Integrität gewahrt wird? Wie immun sind Forschende gegen politische, wirtschaftliche und oder gesellschaftliche Einflüsse? Und vor wer finanziert Forschung und warum? Den unmittelbaren Anlassfall liefern die US Präsident Donald Trump und Entourage.

Die ziehen ja bekanntlich gegen Universitäten und Wissenschaft zu Felde. Wir lesen von Budgetkürzungen, von zigtausenden Entlassungen im Medizin und Gesundheitsbereich, von öffentlichen Diffamierungen und wir lesen von Forschenden, die das Land verlassen wollen oder es bereits getan haben. Matthias einsteigen möchte ich mit einem Zitat, das eigentlich gar keinen Bezug zur Wissenschaft hat. Es geht vielmehr ums Mediengeschäft, also um das korrumpierte Mediengeschäft. Konkret ist es eine Chatnachricht, die 2017 ein gewisser Thomas Schmid an einen seiner Kollegen aus dem Finanzministerium geschrieben hatte. Da ging es um die Geschafteln des Ministeriums mit der Verlagsgruppe Österreich, Stichwort Bindshab Tool. Thomas Schmid schrieb damals über den Verleger Wolfgang Fellner ich Fellner ist ein Kapitalist.

Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Matthias wer zahlt, schafft an. Das scheint zumindest für einen Teil des Medienbetriebs zu gelten. Wie ist das mit der Wissenschaft?

Matthias Farlik

Naja, es ist sicherlich so, dass das Geld natürlich und die Geldmittel einen Möglichkeiten vorgeben zu forschen. Und je nachdem, für welche Schwerpunktsetzungen dann auch Gelder freigegeben werden, hat man Möglichkeiten, Forschungsgebiete oder Forschungsfelder auch zu einem gewissen Grad mehr oder weniger zu subventionieren. Aber das ist nur ein ein eher kleiner und sehr fokussierter Teil der Forschungsfinanzierung, die auf solche Schwerpunktsetzungen basiert. Es gibt Reglements oder es gibt gewisse Forschungsgeldgeber, die in wiederkehrenden, tatsächlich intervallen immer wiederkehrende Themen haben, die sie vorwiegend mit ihrem zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Geldern unterstützen werden. Also gibt es immer wieder sogenannte Calls. Also das ist dann also sprich, da hat man eine Zeit, meistens so zwei, drei, vier Monate, um dann eine Forschungsidee in einem gewissen Rahmen, in einem gewissen Spektrum einzubringen. Und dann kann man natürlich hoffen, dass die eigene Forschung auch genau in diese Schiene passt, die jetzt gerade eher subventioniert wird als eine andere.

Das sind gewisse Bereiche, die gibt es in fast allen Forschungsgeldgebern, die wir in Österreich zur Verfügung haben, gibt es so ein bisschen Schwerpunktsetzungen, aber die machen, wie gesagt, nur einen Teil aus in der Regel. Und die ganz große wissenschaftliche Finanzierung, die es gibt, also wie gesagt, von der Grundlagenwissenschaft her finanziert primär der FWF Forschungs und Wissenschaftsfonds und der ist primär vom Ministerium natürlich unterstützt und der finanziert relativ. Die haben auch ihre Schwerpunktsetzungen, muss man auch sagen, da gibt es auch ihre Exzellenzzentren und anderes, wo auch dann auch nicht wirklich vorgegeben wird, welche Themen beforscht werden. Aber das ist eigentlich im Prinzip freie Wahl. Da kommst du mit einer Forschungsidee, das kann alles sein, das ist nicht nur Naturwissenschaft. Also der FWF, wie gesagt, wenn ich sage Grundlagenwissenschaft, dann denkt das auch die Geisteswissenschaften ab. Das geht bis in alle Ecken.

Ja, da ist man Ideen offen und hat auch kaum Einschränkungen eigentlich im Bereich der Forschung, muss ich sagen, hätte ich noch nicht erlebt.

Edith Meinhardt

Matthias, wenn wir vom Allgemeinen gleich zu dir kommen, du forschst ja an der Dermatologie der MedUni Wien als Molekularbiologe. Wer entscheidet bei euch, welche Projekte vorangetrieben werden, wie viel Budget dafür zur Verfügung steht?

Matthias Farlik

Naja, da muss man unterscheiden zwischen den Geldern, die man halt hat, wenn man einfach über das Core Budget oder das Kernbudget, Globalbudget der MOW halt ein bisschen subventioniert wird. Das sind aber nur sehr meistens geringere Subventionen, viel was, vieles geht da eigentlich eher ins Personal auch hinein. Gelder, die halt dann noch mal für irgendwelche Experimente buchstäblich zur Verfügung stehen, sind dann eher kleiner. Das heißt, die meisten Forschungsgruppen sind dazu angehalten, eben sogenannte Drittmittel einzuwerben. Und unter Drittmittel versteht man eben, man schreibt einen Projektantrag und reicht ihn dann ein, in welchem Call auch immer, wie gesagt, vorhin erwähnt, also es gibt dann wieder unterschiedliche Calls, wenn es ein themenspezifischer ist. Oder beim FWF ist es so, dass die meisten Förderungen, die dann auch wissenschaftsspezifisch sind, das heißt, die sind tatsächlich für jeden einzelnen Wissenschaftler dann zuzuordnen auf die Person, die kann man jederzeit einreichen, das geht das ganze Jahr über.

Edith Meinhardt

Aber wenn du jetzt z.b. ich stelle mir das so vor, vorm Einschlafen einen Geistesblitz hast und du denkst, das muss man jetzt erforschen, wie frei bist du da zu sagen, diesen Weg gehe ich jetzt?

Matthias Farlik

Von der Grundidee her, vom Konzept her bin ich so frei, wie es nur sein kann, ich kann das dann machen. Die Freiheit schränkt sich aus zweierlei Gründen ein, allerdings jetzt nicht unbedingt nur von außen, sondern eher aufgrund der Modalität. Erste Einschränkung ist einmal mein eigener Track Record, das ist was kann man jetzt sagen, also Track Record im Prinzip das, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich herkomme, meine in dem Fall jetzt nicht von mir ausgehe, es ist immunologisch. Dann habe ich meine Schwerpunkte aufgrund meiner bisherigen Forschungstätigkeiten schon automatisch gesetzt, also sprich mein Interesse in einem gewissen Gebiet halt speziell gefestigt, das heißt, ich bin in diesem Gebiet sattelfest. Dann schränkt mich das schon ein bisschen ein, weil mir wird kaum ein anderer Wissenschaftler, der dann auch noch als Gutachter für einen Grant natürlich, also für so einen für ein Forschungsprojekt, das Fach Terminus dafür ist Grand, wird dann natürlich auch wiederum Gutachterprozess, idealerweise mit internationalen Gutachtern beauftragt und muss das Ganze halt in einer Form bewerten. Und der wird mich insofern auch bewerten, dass er sich meinen CV anschaut und was ich halt in der Vergangenheit publiziert habe und sagen ja gut, die Forschungsidee ist super, aber wenn ich jetzt, angenommen ich als Immunologe jetzt die zündende Idee hab, buchstäblich, um jetzt die neuesten Raketen zu entwickeln, die mich dann zum Mars bringen oder vielleicht noch weiter, dann wird mir einer sagen, das ist nicht unbedingt in deinem Track und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt gut geht, ist eher gering. Und somit bin ich automatisch wiederum in einer Schublade.

Und die habe ich mir aber im Endeffekt auch selbst gebaut. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Es ist natürlich aus der Not heraus geboren, dass man natürlicherweise schaut, dass man die Forschungsprojekte eher finanziert, die auch eine gute Chance auf Erfolg haben. Schränkt es ein Natürlich, weil warum soll ich nicht auch eine zündende Idee haben, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, plötzlich auf einen Lösungsweg kommen, der die nächste Rakete zum Mars schickt. Also natürlich ist man dann bis zu einem gewissen Grad eingeschränkt. Was einen noch mehr einschränkt, sage ich jetzt einmal, ist eher die Tatsache, dass die berühmte Feasibility, also im Sinne kann ich das überhaupt?

Ist das realistisch und wie bewertet das ein Gutachter? Auf den kommt es am Ende leider an. Der bewertet das, indem ich ihm auch mit bereits existierenden Daten zeige, ich kann das wirklich machen. Also entweder habe ich eine Technologie, die ich jetzt verwenden möchte für diese zündende Idee, die ich gerade hatte, wie du sagst, in der Früh Morgenmantel, dann habe ich entweder schon publiziert und die Technologie verwendet, dann weiß der Gutachter, okay, der kann das, weil er hat es schon mal verwendet und hat sogar Publikation damit gemacht. Wenn sowas ist, was komplett neu ist oder überhaupt das Konzept ein neues ist, dann ist es im Idealfall so, dass man im Prinzip schon Daten mitliefern muss, bei so einem Forschungsantrag, die einem sagen, okay, ich habe schon ein bisschen reingeschaut in die Materie und es funktioniert. Das kann unter Umständen Auswüchse annehmen, dass man teilweise sagt, ja, hier und da brauchst quasi schon 80 % des Projekts muss schon fertig sein, zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich das Geld quasi überhaupt erst einmal beantragen möchtest für das Projekt. Das heißt, irgendwo musst du es vorfinanzieren, du musst es quasi in irgendeiner Form auslegen.

Und das heißt im Endeffekt, du bist wiederum angewiesen auf Gelder von anderen Quellen, sei es z.B. deine Universität oder die Institution, wo du primär angestellt bist, dass sie dich unterstützt und dass du da eine gewisse Anschubfinanzierung hast. Also quasi dir und Geld sagen, okay, die investieren in dich, in deine Person und geben dir einfach Geld zur freien Verfügung, damit du dann ein bisschen eben solche ersten Daten generieren kannst und diese entzündenden Ideen, die man öfter hat. Also durchaus, je kreativer und umtriebiger man ist, desto mehr Ideen hat man in der Regel. Und man muss sich dann auch wiederum fokussieren und sagen, okay, man hat einfach nicht genug Startkapital und Budget zur Verfügung, um dann jetzt alles zu verfolgen. Das ist auch nicht gut, weil irgendwann zerfleddert man sich und man muss dann schon schauen, dass man einen gewissen Fokus halten kann als Wissenschaftler auch. Also diese Balance zu finden ist auch nicht immer einfach.

Michael Nikbakhsh

Jetzt ist das Wort Kreativität gefallen, zündende Ideen. Ich greife das jetzt noch mal auf, was die ed du liegst im Bett und hast eine zündende Idee und es muss jetzt keine Mars Rakete sein, sondern es ist tatsächlich etwas aus deinem Bereich. Wenn du jetzt dazu sagst, dass es einen Gutachter gibt in dem Prozess, der am Ende darüber mitentscheidet, ob du Geldmittel freigegeben bekommst, dem du im Endeffekt schon so viel plausibilisieren musst, wo bleibt dann da noch der Raum für Kreativität und zündende Ideen? Weil ich kann mir vorstellen, Wissenschaft und Forschung ist natürlich nun einmal auch mit Fehlschlägen versehen, einer ganzen Menge Fehlschläge. So wie du es jetzt dargestellt hast, versucht man aber dann eher die sichere Bank zu wählen und entlang von Sachen, die man schon erforscht hat, Erweiterungen zu finden.

Matthias Farlik

Ich glaube, das Wort, das du suchst, ist Innovation. Wo bleibt die Innovation?

Michael Nikbakhsh

Ja, wobei ich würde jetzt nicht unterstellen, dass es keine gibt, aber es hört sich ein bisschen so an, als wäre der Innovationsdruck da nicht allzu hoch.

Matthias Farlik

Naja, das ist diese Ambivalenz, in der wir im Endeffekt immer sind, in einem Dauerzustand, weil einerseits wollen wir immer innovativ sein und sobald irgendwer wirklich bahnbrechendes macht, dann wird das entsprechend auch plakativ nach außen getragen. Das ist gut so, weil wir brauchen uns, glaube ich, auch nicht verstecken. Wir tun sehr viel, wie heißt die Forschung jetzt allgemein, auch in Österreich vor allem. Also wir brauchen uns echt nicht verstecken vor den Dingen, die wir leisten, mit den Mitteln, die wir haben, muss man immer zusagen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Naturwissenschaften, das gilt für alle Bereiche. Das sind durchaus Menschen, die in Österreich ganz, ganz tolle Dinge forschen und auch herausfinden. Aber ja, ich gebe dir recht, die Innovation wird dadurch ein bisschen geschmälert, dass man einfach wirklich auf die sichere Bank setzen muss, als auch Geldgeber, weil einfach das Budget so restriktiert ist, dass natürlich die wenig verfügbaren Mittel eingesetzt werden, eher in den Bereichen, die auch für vielversprechend eine Aussicht auf Erfolg haben.

Edith Meinhardt

Mich erinnert das jetzt ein bisschen, nick, an Redaktionen, wenn die Mittel knapp werden, dann ist man nicht mehr bereit, Geschichten anzufangen, Recherchen anzufangen, von denen nicht klar ist, dass sie auch zu etwas führen werden. Offensichtlich ist das dann ähnlich, ja.

Michael Nikbakhsh

Ein ganz praktisches Beispiel aus unserem Geschäft wäre, dass du eine Reise irgendwohin nicht mehr unternimmst, sondern versuchst, die Geschichte vom Schreibtisch aus zu machen, mit möglichst wenig Aufwand kommt dann auch was dabei raus, aber nicht das Ergebnis, das drin wäre natürlich.

Matthias Farlik

Ja, natürlich.

Edith Meinhardt

Oder dass du einfach eine Geschichte anfängst, wo du nicht weißt, ob du die am Boden bringst und ob die jemals druckbar sein wird.

Matthias Farlik

Ich meine, es ist nicht die Balance wiederum, weil im Endeffekt ist die Verantwortung dafür, dass dies, also zumindest die Forscher, mit denen ich zu tun habe, denen ist das allen bewusst, dass das ja im Endeffekt Steuergelder sind, mit denen wir arbeiten, ist nahezu egal, von welcher Richtung man die einwirbt. Wobei es gibt die Ausnahmen, die rühmlichen, wo auch dann tatsächlich Querfinanzierungen aus privaten Sektoren oder aber auch sogar Industrie da ist. Aber unterm Strich hat man eine Verantwortung gegenüber primär dem Steuerzahler, wenn man forscht. Somit ist der Druck bis zu einem gewissen Grad auch da, im Sinne von, man muss schon was Vernünftiges damit machen. Also es ist sicher nicht so, dass man jetzt hergeht und am Ende des Tages sich um das Geld jetzt fünf Ferraris kauft, nur um damit einmal schnell durch die Kurven zu fahren. Abgesehen davon, dass man so und so für wirklich jeden Cent und jeden Euro, den man ausgibt, Rechenschaft ablegen muss. Also da wird wirklich alles umgedreht.

Da bleibt keine Frage offen am Ende des Tages. Da gibt es sehr, sehr wenige Grauzonen, wo man sagen kann, okay, das ist quasi Geld, das hat man ein bisschen freier zur Verfügung. Da kann man auch einmal, wie auch immer, einen Speaker, also einen eingeladenen Gast, z.B. der jetzt auf Besuch ist, auch einmal einladen für ein Abendessen oder so, dass der nicht nur kommt und hier quasi auch irgendwas davon hat, dass er den weiten Weg unter Umständen sogar von den USA hierher genommen hat, um hier auch einen Vortrag zu halten.

Michael Nikbakhsh

Das bedeutet aber, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Kaufleute sein müssen, weil sie selber rechnen müssen, was ihre jeweilige Forschung in eine bestimmte Richtung in den nächsten 1224 Monaten an Kosten verursachen wird.

Matthias Farlik

Es geht sogar weiter. Die meisten Forschungsanträge gehen eigentlich über drei bis vier Jahre. Wenn es größere sind, kann es auch mal acht Jahre sein. Also die Vorausplanung ist auf jeden Fall für vier Jahre relativ genau dahingehend, dass man ein Budget tatsächlich erstellen muss, wie du sagst, kaufmännischer Natur fast schon. Und dann eben die wesentlichen Posten, in erster Linie bin es Personalkosten, also man sagt so 60 70 % des gesamten Budgets, teilweise 80 % sind in Wahrheit die Personalkosten und dann hat man halt noch ein bisschen was übrig für tatsächlich Experimente. Und je nachdem, wie teuer die Experimente sind, das kann auch von bis gehen, also es gibt günstiges, es gibt also, wenn man wirklich cutting edge ist und man will ja immer cutting starting edge sein, also die neuesten Technologien verwenden, die besten Möglichkeiten, irgendwelche Dinge neu zu erforschen, weil natürlich je besser das Mikroskop ist, quasi, wenn man es jetzt auf sowas einfaches reduzieren wollen wie ein Mikroskop, je besser die Auflösung vom Mikroskop ist, desto mehr sehe ich, desto mehr kann ich erkennen. Und selbst wenn ich auf Dinge schaue, die schon ein anderer 10 Jahre vor mir betrachtet hat, sehe ich mit meiner neuen Technologie mehr und entsprechend kann ich auch neue Erkenntnisse gewinnen.

So einfach ist es. Je besser mein Tool, je besser meine Ausrüstung, ja, die sind dann auch nicht billig, die sind dann auch teuer, desto mehr kann ich halt erforschen, desto mehr sehe ich.

Michael Nikbakhsh

Du sagst ja jetzt selbst, alle wollen das dann im Wissenschaftsbetrieb cutting edge, also Technologie, wenn es um Technologie geht, die eben den aktuellen Stand der Entwicklung repräsentiert. Aber ich würde jetzt mal unterstellen, am Ende können nicht alle alles bekommen. Nach welchen Kriterien wird das dann entschieden?

Matthias Farlik

Naja, es wird nach den Kriterien entschieden, dass man sagt, okay, man hat einen gewissen Bedarf und wenn der Bedarf groß genug ist und von mehreren Geäußerten quasi ein neues Gerät, das jetzt gerade frisch am Markt ist, weil es jetzt gerade entweder neu erfunden worden ist oder es gibt irgendein Upgrade, ein Update und das Gerät kann jetzt irgendwelche Dinge mehr, also nicht das neueste iPhone, das jetzt gerade minimal unterschiedlich ist zum Vorgängermodell, sondern irgendwelche tatsächlichen Features hat, die man gerade braucht und die wirklich neue Dinge, neue Perspektiven eröffnen, dann wird der Bedarf da sein. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit zu sagen, mehrere Wissenschaftler und Gruppen finden sich zusammen und und machen diese Anschaffung dann gemeinsam in einem gemeinschaftlichen Effort.

Also das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass man es zentralisiert. Da gibt es eine gewisse Tendenz in diese Richtung, die kann man gut finden oder nicht, das hat vor und Nachteile, wie alles im Leben. Aber es gibt diese sogenannten Core Facilities, also das sind dann wirklich spezialisierte, meistens zu einem Thema, also z.B. jetzt, wenn wir schon das Mikroskop vorher genannt haben, Imaging, also bildgebende Verfahren werden meistens in eine Core Facility zusammengefasst, wo auch dann Personal abgestellt wird, das halt diese Geräte dann auch betreibt und auch natürlich erhält und wenn was kaputt ist, repariert bzw. Sich um die ganzen Ersatzteile und auch notfalls um den Ersatz des ganzen Geräts kümmert und diese ganze Sache aufrechterhält. Und diese Dinge werden halt dann von den Institutionen, wo man dann beschäftigt ist, in unserem Fall die MOW, zum Glück eine große Institution, die viele Möglichkeiten der Richtung hat und halt auch entsprechend die Core Facilities besitzt und hat, die diese Dinge alle für uns auch ausstatten und da natürlich auch natürlich ein riesen Faktor hineinfließt in die Erhaltung dieser Infrastruktur.

Edith Meinhardt

Also ich stelle mir das schwierig vor, bei mehrjährigen Projektanträgen im Vorhinein zu wissen, welches Gerät vielleicht neu auf den Markt kommen wird und das zu budgetieren. Was ist, wenn du dich da komplett verhaust? Gibt es da noch ein Reservebudget oder musst du dann in die eigene Tasche greifen?

Matthias Farlik

Naja, in die eigene Tasche greifen, das ist eher noch nicht, aber der Punkt ist, also aus irgendwelchen marktwirtschaftlichen, dynamischen Dingen sind die Verbrauchsmaterialien, die es im Endeffekt zu kaufen gibt, das ist das einzige, was ich in einem solchen Budget auch wirklich berücksichtigen muss, halten sich kostentechnisch halbwegs in einem Level bzw. Kann ich es so arrangieren, dass die Entwicklungen in den meisten Technologien dahin gehen, dass man meistens eben mehr ums gleiche Geld machen kann. Sag jetzt mal, die Companies, also sprich die Firmen, die das herstellen, die sind ja nicht am Kopf gefallen, die wollen ja ein Geschäft machen, das heißt, es bringt ihnen auch nichts, dass sie diese Dinge kontinuierlich immer teurer machen, sondern die sind natürlich auch so weit, dass sie sagen, okay, die nächste Generation muss mehr können, darf aber nicht mehr kosten. Das heißt, dass sich da jetzt irgendwelche Quantensprünge ergeben im Preis von solchen Instrumenten ist eher unwahrscheinlich. Und dann kommt noch hinzu, dass ich über Drittmittel, die ich normalerweise lukrieren kann, nur bedingt, da gibt es gewisse Möglichkeiten, aber in der Regel solche großen Anschaffungen von Gerätschaften werden meistens eben über die Trägerinstitution, also z.B. jetzt bei mir die medizinische Universität Wien, angeschafft. Das heißt, da gibt es eben das wiederum Globalbudget.

Und da muss man halt, wie gesagt, da ist es dann der Punkt, da muss man natürlich, da kann man selten als einzelner Wissenschaftler gehen und sagen, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt und ich bin der einzige, der braucht, wird wahrscheinlich so schnell dann nicht funktionieren. Wenn es aber jetzt fünf, sechs, sieben Gruppen gibt, die schon sagen, ja, das ist was Tolles, das brauchen wir, das ist interessant, dann findet sich leicht auch einer von entweder einer Core Facility, der dann auch sagt, ja, dann integrieren wir es gleich in die Core Facility, oder aber wir schaffen das über das Globalbudget gemeinschaftlich an. Und die MOW sieht dann einfach, wenn dann sechs Leute Interesse bekunden und Begründungen schreiben, dass es das wert ist, da hinein zu investieren.

Michael Nikbakhsh

Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der Förderungsnehmer in dem Fall der Matthias Farlig, also auf den Anträgen steht dein Name drauf und nicht der Name der medizinischen Universität Wien, ist jetzt.

Matthias Farlik

Ein bisschen in einer Transition, in einem Umstellen. Also ja, im Projekt letztverantwortlich bin ich so und so grundsätzlich. Es ist so, dass es rein rechtlich, das ist im Universitätsgesetz von 2002 ist das eigentlich festgelegt, gibt es zwei Varianten, 26 Projekte und 27 Projekte, wenn man das genau genauso sagen möchte. Die Unterschiede sind jetzt eigentlich recht klar, weil auf der Ebene der Paragraph 26 Projekte, da gibt es nicht mehr so viele, weil sie jetzt alle umgestellt werden sukzessive auf ER. Was ist der Unterschied jetzt beim ER Projekt? Ein Klassisches davon wäre eben ein sogenanntes Standalone Projekt, hat es früher geheißen, jetzt heißt es Principal Investigator Projekt. Also diejenigen, die man halt wirklich direkt beantragen kann unter seinem Namen beim FWF, die werden dann tatsächlich, wie du sagst, direkt mir als Person übergeben.

Und das heißt, wenn ich jetzt z.B. eine Rechnung habe und irgendeine, ein consumable, also ein Verbrauchsgut kaufe, um ein Experiment zu machen, muss die Rechnung auf meinen Namen ausgestellt sein, weil ich derjenige bin, der hauptverantwortlich ist und der dieses Budget quasi verwalten darf.

Michael Nikbakhsh

Und das Geld bekommst du dann auch.

Matthias Farlik

Auf dein Konto, einen Teil, weil diese Summen werden noch nicht auf einmal ausbezahlt. Das wäre interessant, wenn das ginge, geht nur leider nicht. Also im Endeffekt kriegt man üblicherweise das Geld, in diesem Fall für die Verbrauchsgüter, kriegt man für ein Jahr. Also man muss das eben entsprechend vorher budgetiert haben und sagen, okay, ich brauche im ersten Jahr so und so viel, im zweiten Jahr so und so viel, im dritten Jahr so und so viel. Und das bekomme ich dann auf ein Konto, das quasi der MOW, also meiner Trägerinstitution gehört. Für mich allerdings zur alleinigen Verwaltung, also zum Verbrauchen, zum benutzen.

Michael Nikbakhsh

Also es geht auf ein Konto, auf ein von der Uni zur Verfügung gestelltes Konto, auf dem du zeichnungsberechtigt bist quasi. Richtig?

Matthias Farlik

Nein, auf mein Privatkonto geht es nicht. Das wäre schön, aber das spielt es definitiv nicht. Schön wäre es deshalb, einfach aus dem Grund, weil die Kostenkontrolle eine andere wäre. Da kommen natürlich gewisse Mechanismen dann hinein, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Detail des Ganzen. Aber Tatsache ist, es geht an ein Konto der MOW und dort wird es im Endeffekt treuhänderisch in einer gewissen Weise verwaltet. Wobei es stimmt nicht ganz beim ER Projekt, dass es eigentlich kein Treuhandkonto ist. Das ist eigentlich der Fall beim ER Projekt.

Das heißt, dass jetzt. Was ist der Unterschied zum ER Projekt? Da ist es so, dass zwar ich den Vorstellungsantrag stelle, dass ich der Hauptverantwortliche bin, das heißt, ich bin auch derjenige, der im Endeffekt die Berichte schreibt, das kommt ja auch noch dazu. Und dann eben die Begründungen schreiben muss für warum habe ich jetzt das Geld so ausgegeben und so ausgegeben? Habe ich mich dem ursprünglichen Plan, habe ich den gefolgt, diesem Plan oder bin ich abgewichen? Wenn ich abgewichen bin, warum bin ich abgewichen? All diese Dinge, diese Berichterstattungen sind halt nötig, teilweise jedes Jahr, manchmal nur bei Halbzeit, aber es wird immer öfter leider.

Und dann ist es aber so, dass bei einem ER Projekt die Forschungsstätte einreicht, also sprich in meinem Fall die MOW einreicht. Das heißt, ich schreibe alles, ich lade alles auf die entsprechenden online Strukturen. Mittlerweile funktioniert das alles über Online, Homepage, ähnliche Geschichten. Du lädst dann deinen Antrag dort hoch und derjenige, der aber im Endeffekt auf den Submit, auf den Einreichknopf drückt, das ist dann die Trägerinstitution und die kriegt dann tatsächlich dieses Geld, auch treuhänderisch wie gesagt, und auf ein Konto, auf das ich dann wiederum Zugriffsrechte hab, im Rahmen des für dieses Projekt halt beantragten Geldes.

Michael Nikbakhsh

Aber ich greife jetzt noch mal auf, was die Ede gesagt hat. Was ist, wenn du das, wenn du da jetzt wirklich kolossal scheiterst vielleicht nicht im ersten Jahr und nicht im zweiten, aber das Projekt läuft länger und dann verballerst du richtig viel Geld. Nicht bösmeinend, sondern es ist jetzt einfach stranded. Bist du dann in irgendeiner Form von Haftung als Projektverantwortlicher oder sagt man dann, na gut, gehört halt dazu, scheitern muss drin sein?

Matthias Farlik

Ja, natürlich. Also das ist sicherlich wichtig zu sagen, okay, scheitern muss drin sein, weil auch durchs Scheitern, man scheitert selten so kolossal, dass man nichts daraus lernt. Das ist mal Punkt eins. Wir sind alle so gepolt als Wissenschaftler, dass wir auch aus einem negativen Ergebnis unsere Schlüsse ziehen, dass die nicht unbedingt jetzt leicht zu publizieren sind. Negativresultate, das ist ein anderes Thema. Kann man scheitern dahingehend, dass man sagt, okay, man hat überhaupt keinen Output aus einer Sache? Natürlich, das hängt davon ab, wie risikoreich war auch der Grant selbst geschrieben, also sprich der Antrag per se.

Es gibt, es gab früher ganz interessante risikoreiche Grants, die z.B. auch von der österreichischen Akademie der Wissenschaften ausgegeben worden sind, wo tatsächlich wirklich im Callfish nennt sich das, also sprich in den in den Antragsrichtlinien drin gestanden ist, dass es wirklich dezidiert ausgeschrieben wird für wirklich die komplette High Risk Science, also wirklich Hochrisikoforschung und sie sich bewusst sind, okay, das sind jetzt wirklich die komplett crazy ideas, also da kann man sich quasi austoben. Die würden einem dann retrospektiv nicht bös sein, wenn man jetzt nicht exakt das geschafft hat, was man eigentlich ursprünglich geplant hatte zu machen. Generell ist es natürlich so, wenn du kontinuierlich immer wieder unter Anführungsstrichen scheiterst und auch vor allem der wesentliche Output in Wahrheit ist die Publikation oder sind die Publikationen, die aus so einem Forschungsprojekt entstehen. Wenn du dann keine publikatorische Aktivität nachweisen kannst im Rahmen so einer Forschung oder einfach kurz nachdem die Forschung auch ausgelaufen ist, ist es illusorisch zu glauben, dass man immer gleich Stichtag Ende der Forschung auch eine Publikation verweisen kann, weil oft dauern diese Publikationen länger als man glaubt. Aber dann kann es halt passieren, dass ein, zwei Jahre nachdem die Forschung ausgelaufen ist, immer noch natürlich auf die Forschung verweisend, weil du hast ja dann die Gelder von diese von diesem Fördergeldgeber verwendet, eine Publikation rauskommt. Aber wenn du dann kontinuierlich über mehrere Jahre hinweg überhaupt gar keine publikatorische Aktivität hast, dann werden sich diese entsprechenden Forschungsgeldgeber das sehr wohl merken bzw.

Sehen das die Reviewer auch sofort und werden sagen, Matthias Wahlig hat in den letzten fünf, 10 Jahren wie auch immer nicht viel publiziert, dem Trauma das nicht so, dass er das eigentlich hinkriegt, aber unser Geld ausgegeben. Genau, also da gibt es aber dann das Feedback dahingehend, dass ich natürlich irgendwann einmal da stehe und mich mehr anstrengen muss vielleicht, um ein neues Forschungsvorhaben durchführen zu können. Und natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher besprochen haben, wieder präliminäre Daten, also sprich Daten, die schon darauf hinweisen, dass es eine gute Idee war, die ich hatte, dass es durchführbar ist, dass ich im Prinzip das Projekt eh schon fast komplett fertig habe, zeigen muss, damit dann einer, also einer oder eine Gutachterin Gutachter überzeugt ist, dass er das kann.

Edith Meinhardt

Reden wir mal drüber, wo das Geld herkommt, das dann hoffentlich nicht sinnlos verballert wird.

Matthias Farlik

So ist es.

Edith Meinhardt

Laut Statistik Austria wurden in Österreich im Vorjahr insgesamt €16 Milliarden in Forschung und Entwicklung investiert. Das heißt, die sogenannte Forschungsquote lag bei 3,34 % des Bruttoinlandsprodukts, was ein neuer Rekordwert war und eine der höchsten Quoten der EU darstellt. Die Hälfte dieser Investitionen, genau 51 %, kamen von Unternehmen, vier und dreiig % vom Staat, 16 % aus dem Ausland, da wieder vornehmlich von Unternehmen, die in Österreich Forschung und Entwicklung betreiben. Das heißt, der größte einzelne Forschungsfinanzier in Österreich ist der Bund, der hat 2024 laut Statistik austria €4,6 Milliarden für Forschung und Entwicklung aufgewendet. Da erhebt sich jetzt eine interessante was ist, wenn sich die Regierung ändert? Ändert sich dann auch der Wind für die Forschung, damit die Stellung der Wissenschaft.

Matthias Farlik

Naja, das beste Beispiel ist, um das kurz zu beantworten, jetzt ja in den USA zu sehen. Also wenn der Wind sich entsprechend krass dreht, natürlich, dann werden Forschungsgelder gekürzt, dann wird die Zuwendung vom Bund entweder in noch spezifischere Projekte fließen, die vielleicht mehr der Vorstellung von einer bestimmten Person mit entsprechenden Lenkungsverantwortung in der Regierung entspricht, also so wie Trump es jetzt teilweise ja auch macht, also dann Gelder zwar noch lässt, aber nur für Forschungen, die halt seinem Ideal oder seiner Vorstellung entsprechend. Ja, also das wäre natürlich die worst case Situation. Ich sage jetzt einmal, wir sind in Österreich insofern abgesicherter dahingehend, dass es ja kaum so ist, dass wir einen Alleinherrscher in unserem Land haben werden, so wie es jetzt anscheinend in den USA sukzessive passiert. Heißt das, dass das bei uns niemals der Fall sein kann? Sag niemals nie. Also wir sollten unser tun, um das zu vermeiden und zu schauen, dass wir möglichst breit aufgestellt werden, weiterhin dort bleiben und nicht irgendwelchen, vor allen Dingen wenig produktiven Forschungsvorhaben einen Vorzug geben, wie z.B.

die fünfzehnte oder sechzehnte Studie für Ivermectin zu machen, wo 14 vorher schon gezeigt haben, dass es nichts hilft gegen Covid, dann bringt es nichts, da jetzt noch mehr Geld hineinzubuttern, weil im Endeffekt reden von Steuergeldern. Was soll es zeigen, wenn man sagt, okay, rein statistisch, was braucht es, um dann signifikant zu werden? Rein auf der Ebene diesen Studien, wenn man das jetzt so sehen möchte, Signifikanz brauche ich mit einem p Value von 0,05 oder weniger, das heißt im Endeffekt, ich muss mehr oder weniger ein Experiment 100 mal machen, weiß ich genau, 95 mal kommt das Ergebnis A raus, mehr als 95 mal, dann ist es signifikant. Wenn ich jetzt 14 Studien habe, die alle sagen, es wirkt nicht, dann kann man sich jetzt ausrechnen, wie viele Studien ich brauche, die eindeutig sagen, es wirkt, damit das signifikant haben wir also nein, es macht dann einfach irgendwann gewissen Punkt keinen Sinn mehr. Da kann man auch nicht mehr verantworten, dass man das Geld ausgibt. Allerdings sieht man es beim Herrn Trump, der jetzt wiederum die nächste Studie in Auftrag gibt in Sachen Autismus und den Link vom Autismus zu Impfungen.

Edith Meinhardt

Über Amerika reden wir dann gleich noch. Aber heißt das, dass in Österreich keine Sicherungen eingebaut sind? Also wenn die Regierung findet, diese Forschungsrichtung ist unfug, könnte sie tatsächlich durchregieren. Gibt es da nicht Gremien, die dann auch über die Mittelvergabe entscheiden? Ich meine, klar, die Regierung könnte auf jeden Fall die Höhe des Budgets bestimmen, aber auch die inhaltliche Ausrichtung.

Matthias Farlik

Die inhaltliche Ausrichtung wird tatsächlich schwieriger werden. Wie gesagt, das ist bei uns definitiv anders geregelt, als es z.B. jetzt offensichtlich in den USA passieren kann. Deswegen mache ich mir in der Richtung auch weniger Sorgen. Aber es reicht ja schon, wenn sie wirklich den Rotstift ansetzen und das ohnehin schon knappe Budget, weil mit den Zahlen, die die Statistik austria verwendet, da muss man mal wiederum differenzieren und in die Details hineinschauen. Also da bin ich nicht ganz einverstanden damit, weil da wird wieder sehr vieles in diesen Topf hineingeworfen, was meines Erachtens nach nicht wirklich da hineingehört, bzw. Was man schon hineinrechnen kann.

Aber da muss man aufpassen, wenn man Vergleiche zieht zu anderen Ländern, werden dann in deren Statistiken die Dinge, die wir hineinrechnen, oft gar nicht mit hinein berücksichtigt. Was z.b. jetzt die Kosten für die für den Erhalt einer Infrastruktur, der wird z.B. automatisch in dieser Statistik aufscheinen als Investition in die Wissenschaft, in die Forschung. Natürlich kann ich jetzt hergehen und ja, ich zahle halt einfach die Stromrechnung nicht mehr, frieren es halt die Studenten. Das ist natürlich jetzt eine Frage, wer A sagt, muss auch B sagen. Also entweder baue ich die Forschungseinrichtung, dann habe ich diese Kosten, dann muss ich auch dort einheizen oder muss ich auch die entsprechenden laufenden Kosten dann abdecken, dann kann ich das.

Dann ist das aber noch keine Forschungsleistung. Aus warmen Bürogebäuden kommt noch kein Forschungsergebnis.

Edith Meinhardt

Das heißt, wir rechnen uns die Quote ein bisschen hoch.

Matthias Farlik

Also man müsste sich die Statistiker genauer anschauen, ob das wirklich so berechnet worden ist. Ich vermute es stark, aber es gibt eine viel, viel einfachere Möglichkeit, meines Erachtens nach, einen direkten Vergleich zu ziehen, wenn wir jetzt Richtung USA schauen wollen und dort diese Katze anschauen, die dort vor allen Dingen jetzt bei uns in den Medien sind, mit der dortigen staatlich geförderten Hauptförderquelle für die dortige Grundlagenforschung. Reden wir mal jetzt nicht von der Forschung, die es auch in Österreich gibt, die auch durch die Industrie subventioniert wird. Die gibt es definitiv und vertraue ich mal, dass Statistik Austria da hier die entsprechenden Zahlen richtig hat. Tatsache ist, wenn ich jetzt nur die Grundlagenforschung anschaue, dann muss ich mir Fax als Budget bei uns in Österreich vom FWF anschauen, der die allermeiste Grundlagenforschung bei uns subventioniert. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich würde jetzt schätzen zwischen 70 und 80 % auf jeden Fall, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, von unserer tatsächlichen Grundlagenforschung. Also das ist Forschung, die nicht ultimativ sofort in eine Anwendung führt.

Das ist keine Forschung, die ich gemeinsam mit einer Pharmafirma mache, das ist keine Forschung, die ich gemeinsam mit irgendeinem anderen Industriepartner mache, weil all diese Forschungen per Definition führen ja schon einmal zu irgendeinem Produkt, zu irgendeiner Anwendung. Eine Grundlagenforschung brauche ich, die quasi, wie du vorher gesagt hast, man hat eine tolle zündende Idee, weiß nicht genau, was draus wird. Ich probiere es aber, weil genau das ist der Grund, ist der Nährboden, ist die Basis für alles, was darauf aufbaut. Also jede angewandte Forschung braucht ja zuvor eine solide Basis und die kommt aus der Grundlagenforschung. Das heißt jetzt nicht, dass man komplett wirr drauf losforscht, das ist es auch nicht. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon versucht zu skizzieren. Man muss sich eben sehr, sehr genau und sehr, sehr detailliert Gedanken machen, was man die nächsten drei, vier Jahre, die dieses Forschungsvorhaben dann eigentlich dann dauernd oder vielleicht sogar manchmal länger, was man da eigentlich machen möchte.

Das heißt, wir können im Prinzip jetzt hergehen und sagen, okay, wir haben unseren FWF, der Großteil unserer Grundlagenforschung finanziert und was hat der FWF jedes Jahr für ein Budget? Das wäre jetzt mal eine Frage, die uns interessieren könnte. Und da kommt man drauf, dass der FWF jetzt quasi sehr stolz war, zwischen für die Jahre 2024 bis 2026 eine Gesamtsumme für die Forschung von €1,05 Milliarden zu haben für drei Jahre. Das sind quasi, wenn man es durchrechnet, pro Jahr, sagen wir mal konservativ, €340 Millionen. Klingt jetzt viel, weil die meisten Leute denken, Millionen Euro. Rechnen wir weiter. Schauen wir uns mal an, was ist bei der NIH, das ist das Pendant des FWF in den USA ist die NIH, National Institute of Health.

Was hat die für ein Budget jedes Jahr? Die liegen bei $47 Milliarden. Jetzt vernachlässigen wir mal die Tatsache, dass der Dollar und der Euro gerade ein bisschen entfernt von Land sind. Also ich glaube, für einen Euro kriegt man derzeit $0,9 aber jetzt nennen wir es mal eins zu eins. Und wie würden wir das jetzt am besten vergleichen? Logischerweise ist die USA viel größer als wir, wenn die 47 Milliarden ausgeben. Natürlich, da können wir nicht hinstinken.

Das ist ja quasi 1/4 unseres Gesamtbudgets, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Circa. Also logischerweise werden wir das nicht in Österreich wollen, aber rechnen wir es pro Kopf aus. Ist eine ist eine Möglichkeit, das ein bisschen vergleichbarer zu machen, nicht? Und dann kommt man tatsächlich, in den USA haben wir 340 Millionen Einwohner ca. Dann kommt man darauf, dass quasi jeder Einwohner der USA pro Jahr $140 ausgibt für die Grundlagenforschung.

$140 pro Jahr. Gut, machen wir die gleiche Rechnung mit dem FWF in Österreich, dann sind wir bei 340 Millionen, die wir vorhin erwähnt haben, die er pro Jahr hat und eine Bevölkerung von 9,5. Dann sind wir bei sieben und dreiig Komma €4. Was im Endeffekt heißt, rein grundlagenforschungstechnisch gibt die USA staatlich finanziert viermal mehr aus als Österreich. Noch. Noch.

Michael Nikbakhsh

Wobei, wenn man auf der Zeitachse schaut, ich hatte das jetzt ehrlicherweise auch nicht so präsent in Vorbereitung der heutigen Episode, hat sich der Anteil der Forschungsausgaben in Österreich, ein Bruttoinlandsprodukt, also eben die sogenannte Forschungsquote, über Jahrzehnte schon deutlich erhöht. Also 1993, da war ich auch schon auf der Wel, zarte 23 Jahre alt, waren wir bei 1,45 %. Wie gesagt, die Edith hat es vorher gesagt, mittlerweile sind wir bei knapp über 3 %. Ist jetzt auch nicht so, dass sich da nichts bewegt hätte.

Ist mehr Geld im Betrieb gleich mehr Innovation? Nein, nicht notwendigerweise. Da haben wir gesagt, der Innovationsdruck ist da oder ist nicht da. Aber es ist wahrscheinlich keine Frage der Höhe der Budgetmittel.

Matthias Farlik

Ja, sicher, natürlich. Aber wenn du jetzt sagst, Okay, du hast ein gedeckeltes Budget FWF derzeit hat, dann hast du eine gewisse Chance, ein Projekt auch finanziert zu bekommen. Wenn natürlich nur die Projekte finanziert werden, wo es quasi überhaupt keine Kritikpunkte mehr gibt. So weit sind wir. Also sobald irgendwo ein Gutachter und ein Beistrich Fehler findet in deinem Grindantrag mehr oder weniger, bist du schon draußen.

Michael Nikbakhsh

Und du meinst, mehr Geld würde zu mehr Kreativität führen?

Matthias Farlik

Es würde zumindest zu mehr auch Projekten, schätze ich mal, vorführen, die ein wenig innovativer sind, dahingehend, dass man vielleicht jetzt nicht für jedes Experiment schon ein Vorexperiment gemacht haben muss, um zu zeigen, dass man es auch kann.

Michael Nikbakhsh

Warum sollten dann nicht die, die es sowieso bekommen, einfach nur noch viel mehr bekommen?

Matthias Farlik

Die, die so was bekommen, die schon.

Michael Nikbakhsh

Befundet werden, die jetzt gefundet werden und an den Forschungstöpfen sitzen, dann einfach quasi in Relation zu ihrer Bedeutung einfach mehr bekommen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, im Forschungsbetrieb bekommt man auch, wer am lautesten schreit oder die größte Lobby hat, macht dann am Ende.

Matthias Farlik

Naja, es gibt eine gewisse Tendenz. Natürlich kann man sagen, leider nicht. Es gibt auch Gegengewichte ein bisschen dazu. Da wo das Geld schon ist, fließt halt noch mehr Geld hin. Das kennen wir nicht, das ist die Schere quasi. Gibt es auch in einer gewissen Form dann in der Wissenschaft. Aber worauf ich hinaus will, es gibt auch Möglichkeiten, das ein bisschen auszubalancieren.

Der FWF hat das z.B. jetzt gemacht, indem man restriktiv gesagt hat, okay, jeder einzelne Forscher darf maximal drei Forschungsprojekte bei mir einreichen. Das ist derzeit die Quote. Also es gibt Ausnahmen von dieser Regelung. Die berühmte drei Grand Regel, die war mal sogar auf zwei Grants herunten, also vor ein paar Jahren waren es überhaupt nur zwei, die man haben durfte. Das war dann schon sehr eng, weil es natürlich schon sein kann, dass du dann, weil du kannst ja dann auch keine neuen beantragen. Das ist die Krux an der Sache, wenn du jetzt zwei aktive Projekte hast beim FWF und der Cut ist bei zwei, also sprich, du hast alles ausgeschöpft, dann kannst du erst wieder ein neues beantragen, überhaupt, wenn einer zumindest nahe am Auslaufen ist, dann erst kannst du den neuen Antrag stellen.

Also das verhindert natürlich, dass jetzt dann eine Person, die eh schon viel hat, jetzt Ausnummer, dann noch zusätzliche 10 weitere Projekte beim FAF z.B. finanzieren.

Edith Meinhardt

Man könnte sich ja auch so, wenn die USA pro Kopf so viel mehr für Grundlagenforschung ausgeben als Österreich oder in Klammer vielleicht auch als Europa, stehen die USA dann so viel besser da, was die Grundlagenforschung betrifft?

Matthias Farlik

Es ist sicher nicht unwichtig, weil einfach, wenn ich mehr Möglichkeiten habe, Geld in die Forschung zu investieren und mehr Optionen habe auch sage jetzt mal diese Cutting Edge Experimente zu machen, die natürlich auch teurer sind, dann bin ich auch leichter im Output. Also dann habe ich auf jeden Fall auch eine höhere Chance, dass ich auch meine Daten oder meine Erkenntnisse auch gewichtiger publizieren kann. Das ist aber nicht der einzige Vorteil, also das wäre zu einfach zu sagen, okay, es macht nur das Geld. Was in den USA einfach ist, ist und das ist halt auch nicht so leicht, Transfer. Also wenn ich jetzt sagen kann, ich mag jetzt Wissenschaft aus den USA anlocken, dann ist das natürlich super. Nur die haben dort eine gewisse andere Struktur, weil einerseits haben sie dort die ganzen Journale sitzen, ein Großteil der Wissenschaftsjournale sitzt direkt in den USA, hat dort ihre Redaktionen, das heißt, die haben dort diese Nähe zu diesen Journalen schon einmal, was natürlich einen gewissen Stellungsvorteil bietet, wenn es darum geht, auch seine Forschungsergebnisse auch irgendwo publizieren zu wollen. Punkt eins.

Punkt zwei, das ist auch nicht unentspannend und hat einen gewichtigen Vorteil, wenn wir jetzt gerade von San Francisco reden, dort sind auch die ganzen tech Startups sehr groß, du hast dort auch wirklich ansässige Industrie und auch speziell diese Industrie, die auch diese Cutting Edge Technologien selbst herstellen. Harvard, anderes Beispiel am MIT, selbe Sache, nicht? Die haben noch direkten Zugang zu zu den neuesten Produkten, die Companies gerade erst produziert haben, bevor sie noch offiziell am Markt sind, dürfen dort die Forscher schon mit den neuesten Technologien arbeiten, nicht? Und dann bist du schon mal, hast du schon mal ein Technologievorteil, einfach aufgrund dessen, dass du den, dass du einen leichteren Zugang hast zu all diesen Dingen. Die haben wir hier nicht, schlicht und ergreifend. Das heißt, das kann auch keiner von heute auf morgen schon gar nicht transferieren. Wir werden sehen, wie schlimm Trump weitermacht oder wie lange weitermacht auf die Art.

Vielleicht überlegen sie dann sogar diese Industrien irgendwann einmal dort auszusiedeln und umzusiedeln, was weiß man. Möglich ist alles scheinbar, aber das ist einfach ein Vorteil, der ist in den USA vorhanden, den können wir so schnell auch gar nicht wettmachen. Das ist ein Thema, wo wir auch gut sind, wir müssen jetzt nicht nur schwarz sehen, ist definitiv im Startup Business, da hat gerade Wien und natürlich das Ballungsraum Wien, wenn es als Millionenstadt hat natürlich Vorteile, aber es ist auch so, dass die Stadt Wien selbst sehr, sehr stark auch subventioniert in Richtung Start ups, auch Biotech und die ganze Industrie, die in meinem Forschungsbereich auch angesiedelt ist, wird sehr stark gefördert und man sieht auch, dass da viel weitergeht. Also die Start up Szene in Österreich grundsätzlich und wie im Speziellen ist eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. So werde ich das Überblick.

Michael Nikbakhsh

Die ist natürlich auch, was das generieren von Fördermitteln betrifft, flexibler als eine klassische Universität. Korrigiere mich, also für eine staatliche Uni ist es ja jetzt nicht einfach so möglich, privates Geld in Anspruch zu nehmen, oder doch?

Matthias Farlik

Nein, also das geht so leicht nicht, da gebe ich dir recht, weil man muss sich schon irgendwie rechtfertigen, wo es einfacher geht, sage ich jetzt einmal. Das ist auch meine Perspektive. Man mag mir sagen, dass es nicht stimmt. Ich lasse mir gerne, ich lasse mich auch selbst gerne informieren. Ich sehe es jetzt, weil die ganzen Bauaktivitäten gerade bei uns am Campus sehr, sehr massiv sind derzeit. Also wir kriegen tatsächlich drei neue Forschungsinstitute jetzt über die Zeit am Campus selbst gebaut und da ist es natürlich auch schon so, dass manches davon auch über Sponsoring von außen, also auch private und auch industrielle, die hier gefragt worden sind bzw. Die hier Geld gegeben haben, für die baut.

Da tut man sich, glaube ich, schon um einiges leichter, wenn man es einfach schneller oder besser bilanzieren kann und auch dahinter stehen kann und sagen kann, ich habe jetzt einfach ein Forschungsinstitut mitgeholfen aufzubauen. Das heißt, da tut man sich leichter, glaube ich, als privater, als direkt in eine Forschungsaktivität, in ein Forschungsprojekt zu investieren.

Es gibt Möglichkeiten das zu machen. Es gibt z.B. die Möglichkeiten über den WWTF, das habe ich in einer der Folgen schon gesagt, der wiener Wissenschafts und Technologiefond unter der Leitung von Dr. Michael Stampfer, der macht das so, dass sie 50 % ihres gesamten Budgets aus Spenden und Sponsorgeldern lukrieren und 50 % kommt dann noch als Zuschuss von der Stadt Wien dazu. Das heißt, das ist eine Mischung aus beidem. Da haben aber dann die Leute, die Sponsorgelder geben, die privaten teilweise keinerlei Möglichkeit mehr noch mitzureden, welche Forschungsrichtung damit gesponsert wird. Das ist nämlich auch nicht unwichtig. Natürlich.

Edith Meinhardt

Das wollte ich gerade nachfragen, was wollen die Sponsoren außer einer goldenen Tafel für vielleicht Gebäude? Welche Industriellen sind das?

Matthias Farlik

Unterschiedliche, also ich kenne gar nicht mal alle, ich könnte jetzt gar keine Namen nennen. Tatsache ist natürlich, sie kriegen ihre Urkunde oder was auch immer, sie erhalten dann im Endeffekt, um das zu zeigen, sie haben sicher Steuervorteile, weil auch die Spendengelder sind definitiv für den WWDF kann ich das jetzt mit Sicherheit sagen, sind auch von der Steuer absetzbar. Natürlich komplett altruistisch macht man es dann auch nicht, aber ich sage jetzt mal, ist natürlich eine schöne Art, sage ich jetzt mal den Finanzminister zu bevormunden, weil im Endeffekt sagst, okay, bevor ich jetzt Steuern normal zahle und es dem Finanzministerium gebe, sage ich jetzt, okay, ich spende es konkret an diesen Zweck und weiß genau, damit passiert jetzt konkret Forschung mit meinem Geld. Also auch eine Möglichkeit, das zu machen. Und viele gehen diesen Weg, aber viele ist relativ meines Wissens nach ist das Budget vom WWTF, um das jetzt wieder in Relation zu setzen, irgendwo zwischen 20 und 25 Millionen im Jahr, nicht nix. Und auch wir, jetzt ist wieder ein Call offen für Präzisionsmedizin und auch wir werden da natürlich wieder fleißig mitmachen mit unseren Ideen und hoffen, dass wir das eine oder andere Projekt dann auch finanziert bekommen. Weil ich finde, die Idee und wie der WWTF an diese Sache herangeht, ist eigentlich sehr begrüßenswert, weil es so ein bisschen auch diesen amerikanischen Touch mit vermittelt, weil das ist eben das, was, und das kommt auch noch dazu, was es ist nicht nur das NIH Geld, das in den USA wichtig wird, sondern es ist eben auch noch mal die Tatsache, dass dort noch mal sehr, sehr viel zusätzliches Sponsoring von auch Industrie kommt.

Wir haben jetzt gerade von der Statistik Austria gehört, okay, da gibt es auch Sponsoring bei uns Österreich. Wie, ob sich das wirklich genauso zusammensetzt und in welche Wege das geht und was da alles in einen Topf geworfen wird, weiß ich jetzt auch nicht konkret. Ich kann jetzt auch wiederum nur von der Naturwissenschaft reden, da ist das Sponsoring wahrscheinlich eher überschaubar. Ich nehme an, das wird eher in Richtung industrielle Anlagen und wie auch immer Produktionswege gehen, die in der Industrie wichtig sind, aber ich sage jetzt mal, oder zumindest auch ein Teil davon ist aber was in den USA z.b. dazu kommt, ist, dass dort auch sehr viel Sponsoring betrieben wird von auch Alumni z.B. also gerade jetzt in Richtung Universität gedacht, gerade in Harvard, Stanford, Yale, diese ganzen größeren Universitäten, die man halt so kennt und die auch immer wieder sehr weit vorne sind im universitären Ranking weltweit, dann weiß man genau, okay, da gibt es halt irgendwelche Alumnis, die halt dann nach Jahren wiederum kommen und der Universität ein paar Millionen zuschieben, wenn sie es dann entsprechend verdient haben dann irgendwann. Solche Gedanken gibt es bei uns eben weniger.

Ist auch direkt so nicht möglich, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die halt in den USA auf jeden Fall funktionieren. Ich sage jetzt nicht, dass wir das so hier machen müssen und sollen, ich sage nur, das kommt noch obendrauf dazu, das sind natürlich auch Gelder, die dann verwendet werden, um z.B. jetzt die Infrastruktur zu erhalten. Und das ist jetzt etwas, wo wir staatliches Geld, Steuergeld finanzieren oder aufbringen müssen, um dann auch noch die Infrastruktur zu erhalten.

Edith Meinhardt

Ich würde gerne den kanadisch österreichischen Industriellen Frank Stronag zitieren, der einmal gesagt hat, wer das Gold hat, macht die Regel. Du hast es schon angesprochen, es geht nicht so weit, dass die Sponsoren sich die Forschung dann aussuchen können. Aber haben sie dann nicht doch einen gewissen Einfluss, wenn man so abhängig davon ist, dass die Mittel fließen?

Matthias Farlik

Ja, generell natürlich, aber ich sage jetzt einmal, das ist halt Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Und ich muss sagen, meine bis jetzigen Berührungspunkte, die es auch gibt, weil es gibt dann natürlich, weil du gesagt hast, was haben die Sponsoren davon? Sie haben auf jeden Fall den Austausch und auch den Kontakt mit den Wissenschaftlern, wenn natürlich der WWTF auch hergeht und natürlich aktiv sie teil, also allgemein die Sponsoren dann teilhaben lassen an den Aktivitäten, die die Forscher machen. Es gibt die Berichte, die geschrieben werden, es gibt Veranstaltungen, wo die Forscher eingeladen werden, die halt gerade jetzt in dieser Runde jetzt finanziert worden sind und wo halt dann auch teilweise die Sponsoren mit dabei sind. Wie gesagt, Scales hat in dem Fall Karmarshal, also keiner weiß genau, was jetzt, wo jetzt sein einzelner Euro jetzt genau hingeflossen ist. Aber sie haben halt dann einen Teil oder sie kriegen so ein bisschen den Spirit des Forschens mit. Und das ist sicherlich eine Triebfeder für viele, zu sagen, ich mache das, weil ich sehe auch konkret, was mit meinem Geld passiert.

Und natürlich, klar, also ich meine, das ist wie gesagt die Aufgabe unter anderem von Michi Stampfer, der natürlich sehr, sehr stark auf Roadshow geht und die Leute halt einmal auch die Awareness einmal generiert bei den, sage ich jetzt einmal, Leuten, die es auch leisten können und wollen, dass das eine Möglichkeit ist, der ist sicherlich auch dankbar dafür, wenn er da einen Raum kriegt und die Leute mal ins Nachdenken kommen und sagen, hey, das ist was Cooles, da habe ich einen direkten Weg, in Innovation zu investieren. Und wie gesagt, auch da ist wiederum je nach Topic, also je nach Bereich, also das WTF calls gibt es einen im Jahr immer nur und der ändert auch jedes Jahr so ein bisschen die Ausrichtung. Dieses Jahr ist Präzisionsmedizin am Programm, was natürlich sehr stark in meine Richtung fällt, zum Glück. Dann gibt es Forschungsbereiche, wo es eher dann, ich glaube, das war letztes Jahr, da haben sie, oder vorletztes Jahr, da war sie im Panzer in Richtung Artificial Intelligence und Machine Learning, also das ändert sich durchaus. Und das sind auch dann wiederum, was auch gut ist, weil dann wiederum Forscher anderer Forschungsrichtungen auch zum Zuge kommen und auch Möglichkeiten bekommen, dort auch einzureichen.

Michael Nikbakhsh

Reden wir doch noch ein bisschen konkreter über die vereinigten Staaten. Ich habe übrigens eine Zahl gefunden, weil du vorher, weil wir von den absoluten Zahlen haben die USA natürlich ein viel größeres Forschungsbudget, auch in Relation zur Bevölkerungszahl. Aber ich habe da jetzt eine Zahl. Die Statistik austria hat, soweit ich das überblicke, für das Jahr 2020, in einer rezenten Studie hat sie einen Wert aus dem Jahr 2020 genommen, da hatten die USA 3,4 % Forschungsquote von BIP. Das wird sich jetzt ein bisschen verschoben haben in den vergangenen fünf Jahren, aber ich gehe davon aus, dass. Also wir sind da in Relation, sind wir fast auf Augenhöhe.

Matthias Farlik

Ja, wie gesagt, es kennt davon ab, ob diese 3,4 % genauso kalkuliert werden wie in Österreich. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich wage es, wie gesagt, zu bezweifeln. Meinen direktesten Vergleich kann ich über die Grundlagenforschung machen, dann vergleiche ich den FF mit dem NIH, wissend, dass der NIH aber auch nur 40 bis 50 % der Grundlagenforschung in den USA finanziert. Also wenn wir es noch ganz genau rechnen wollen, müsste man eigentlich nochmal Faktor zwei mindestens hineinbauen, zu sagen, okay, jetzt wissen wir, okay, dass viermal mehr Geld in den NIH steckt, also im FÖf. Aber wie gesagt, da kommt auch noch dazu, dass der FWF bei uns 80 % der Grundlagenforschung finanziert und die NIH dort nur 40 bis 50, %, weil die haben noch zusätzliche andere Quellen auch noch, weil was dort in der Praxis passiert in den USA ist, da geht ein Forscher her, je nachdem, auch dort gibt es unterschiedliche Töpfe, also unterschiedliche Forschungsgeldgeber. Der Nih ist sicherlich der prominenteste, aber nichtsdestotrotz gibt es noch andere.

Und da können die ein und dieselbe Idee, ein und denselben Gedanken, den sie haben und den sie dort in einen Antrag verfassen, können sie mehrere Stellen gleichzeitig parallel einreichen. Du hast natürlich in jeder Stelle eine unterschiedliche Möglichkeit, dort Geld zu kriegen. Und auch beim NIH ist die Fundingquote, also sprich die Chance, es zu kriegen, bei 1015, %, beim FWF, laut eigenen Angaben vom FWF bei 20. %. Aber nichtsdestotrotz, die können dann an sechs, sieben, acht, neun, teilweise 10 Stellen einreichen gleichzeitig und haben dadurch statistisch eine höhere Chance, es zumindest irgendwo herzubekommen am Ende. Das haben wir gar nicht, weil wir in der Regel beim FWF landen. Und dann gibt es halt vielleicht für die Wiener den DWTF und dann halt noch vielleicht zwei, drei andere Möglichkeiten und dann war es das schon.

Die sind meistens dann finanziell um einiges anders oder kleiner, muss man auch dazu sagen. Das ist nicht alles. Alle geben dir quasi gleich viel Geld auch. Also die haben halt auch unterschiedliche Töpfe dann, die auch unterschiedlich groß sind. Somit geht nicht überall gleich viel viel. Also da muss man sich dann anpassen auch noch und das Projekt kleiner schneidern oder ein paar Dinge weglassen oder wie auch immer, das Projekt dann umwandeln, sodass es dann wiederum dem neuen Budgettopf, den ich maximal beantragen kann, bei der nächsten Forschungsquelle oder Forschungsgeldquelle entspricht. Natürlich, wenn du mehr Geld verlangst oder wenn du mehr Geld brauchst für dein Projekt, als die überhaupt in der Lage sind dir zu geben, dann wirst wahrscheinlich auch nicht wirklich erfolgreich sein.

Michael Nikbakhsh

Kleiner Schneidern ist mit Blick auf den Zustand der Staatsfinanzen wahrscheinlich ganz grundsätzlich eine schlechte Herangehensweise für die nächsten Jahre. Ein weiterer zentraler Unterschied, habe ich nachgelesen, zwischen Forschungsfinanzierung bei uns und den vereinigten Staaten ist das Militär. Das Militär ist ein großer Grundlagenforschungsfinancier.

Matthias Farlik

Ja, ja, definitiv.

Michael Nikbakhsh

War mir nicht bewusst, fällt bei uns eher auch flach. Es gibt aber nicht nur Diskrepanzen, es gibt schon Parallelen auch. Also man übersieht vielleicht gerne, dass Forschung ist zu überwiegenden darin Teil privat finanziert in den USA, aber eben nicht nur. Es gibt große Institutionen, die durchaus angewiesen sind auf öffentlichen Mittel. Du hast Stanford bereits genannt, das MIT hast du bereits genannt. Ich verweise auch auf die auf die jüngsten Auseinandersetzungen mit der Columbia University, wo es um 400 geht, die mal eben so gekippt werden. $400 Millionen.

Matthias Farlik

Was? $400. Also.

Michael Nikbakhsh

Man muss ja auch um $400 muss man auch ändern. Also ja, 400, Verzeihung, $400 Millionen an Forschungsgeldern, die da eben mal so gestrichen wurden. Jetzt habe ich gelesen, Trump will die Uni unter richterliche Aufsicht stellen lassen, gerade Columbia.

Matthias Farlik

Viel Spaß dabei.

Michael Nikbakhsh

Aber wenn du das nachliest, was hier rund um den Wissenschaftsbetrieb in den USA gerade passiert, kann ich mir vorstellen, das muss ja irgendwas mit dir machen, oder? Insbesondere die Frage, wie unabhängig kann man Wissenschaft in einem solchen Umfeld. Ich meine, wir reden immerhin von vom Mutterland der Demokratie, mit Verlaub. Also wenn du da liest, dass Forscher um ihre Unabhängigkeit fürchten, das Land verlassen wollen oder es bereits getan haben, auch aus Sicherheitserwägungen heraus, was macht das mit dir?

Matthias Farlik

Eine Menge, weil ich mir denke, was wäre, wenn ich in dieser Situation wäre? Und das ist überhaupt kein schöner Gedanke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in welche Bredouille sich diese diese Wissenschaftler jetzt begeben müssen durch diese Situation und auch was das heißt, weil ich jeder Wissenschaftler ja auch Arbeitgeber, nicht, wenn, wie gesagt, mit solchen Forschungsprojekten bist ja dann auch, baust du dir einen Mitarbeiterstab auf und hast ein Team am Ende, für das du verantwortlich bist. Und selbst wenn du deine eigenen Schäfchen irgendwie im Trockenen hast, wo du sagst, okay, du hast vielleicht Verträge mit einer Institution, die so schnell nicht gekündigt werden können, heißen Forschungskats in erster Instanz, dass es deine Mitarbeiter trifft und dass es dann einfach Leute trifft, die halt Studenten, Doktoranden, Postdocs, also sprich Leute, die schon fertig sind mit der Doktorarbeit, die halt dann buchstäblich von heute auf morgen auf der Straße stehen. Und was halt auch nicht wirklich, glaube ich, gesehen wird, ist, und das war das, was jetzt auch so schnell, also diese Kürzungen, die Trump jetzt z.b. jetzt gemacht hat, haben so schnell Wirkung gezeigt, aus dem einfachen Grund, weil die Gelder, gerade in den USA ist es noch schlimmer unter Anführungsstrichen, als bei uns, wir kriegen die Gelder, die Töpfe quasi für ein Jahr. Also wir haben unsere, gibt auch Unterschiede beim FWF werden die Personalkosten direkt über den FWF abgerechnet.

Das heißt, das geht noch ein bisschen anders, aber in aller Regel, EWTF jetzt wieder als Beispiel genannt, kriegst du das Geld, das du für ein Jahr budgetiert hast, da sind die Personalkosten natürlich auch mit drin. In den USA ist es teilweise so, dass es nur für ein halbes Jahr gibt, kriegen. Das heißt, wenn der Trump heute beschließt, er zahlt jetzt keine neuen Tranchen für die Gelder mehr aus, dann rennen im allerbesten Fall diese Leute in vier, fünf Monaten von diesem Stichtag weg herum und müssen sich einmal einen neuen Job suchen. Das ist halt gerade bei Leuten, die eigentlich mit dieser Ausbildung kommen, natürlich ein Wahnsinn. Und vor allem, wenn das jetzt nichts ist, was nur punktuell ist, an eine Uni betrifft, man könnte jetzt sagen, USA ist ja groß genug, wenn ich an der Columbia jetzt nicht mehr forschen kann, dann gehe ich unter Anführungsstrichen halt ein paar Häuser weiter und schauen mir irgendwo anders in New York eine andere Uni gibt es genügend, nicht? Rockefeller und Cottering, also Auswahl gäbe es ja nur, wenn es jetzt alle trifft, naja, was willst du dann tun? Dann kannst du wirklich nur das Land verlassen und hoffen, dass irgendwo anders die Konkurrenz auch geringer ist, was de facto aber auch nicht der Fall ist.

Das ist das nächste. Also hierher kommen ist gut, sich gute Brains auch zu attraktiv zu machen für Forscher aus dem USA Ausland jetzt wäre super, wie gesagt, aber das würde bei mir bedeuten, oder würde für mich bedeuten, dass definitiv mehr auch Infrastruktur geschaffen werden muss. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Kannst die Leute ja nicht in eine Besenkammer stellen und sagen, jetzt mach mal Forschung. Und dann kommt hinzu, und dann müsste das FWF Budget jetzt zumindest dem NIH Budget angeglichen werden.

Edith Meinhardt

Das heißt, man kann jetzt gar nicht so opportunistisch sein und ja, super, wenn Wissenschaftler aus Amerika davonrennen, aus den USA, kann das für Europa nur von Vorteil sein. Dann haben wir die Bright Guys und nicht die USA. So einfach ist es nicht offensichtlich.

Matthias Farlik

Die Bright Guys werden jetzt sicherlich auch nicht die ersten sein, nehme ich mal an, die jetzt die Zelte abbrechen würden. Nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass jetzt die, die jetzt die Zelte abbrechen, rüberkommen, jetzt nicht Bright Guys sind. Also es sind alle gute Forsche und auf Spitzenniveau, da bin ich mir sicher. Die Frage ist nur, wir haben auch sehr, sehr gute und Spitzenforscher hier in Österreich bereits, die hier jetzt auch schon teilweise wirklich am Limit sind mit den Dingen, die sie tun können. Und ob es jetzt klinische Forschung ist, ob es eben Grundlagenforschung ist, angewandte Forschung ist, das sind alles Bereiche, die gut sind, wo wir auch gut sind und wo wir wirklich tolle Ergebnisse liefern. Die Quantenphys, die oft genannte, oder ob es jetzt auch die Mikrobiologie ist, das sind jetzt Bereiche, die eigentlich die Universität Wien eigentlich hauptsächlich abdeckt. Und natürlich auf der MedUni gibt es Forschungsbereiche, wie gesagt, die Präzisionsmedizin, es gibt die unterschiedlichsten Ecken, auch in der Ökologie jetzt Infektionsbiologie.

Wir machen tolle Sachen, wirklich, wirklich tolle Sachen. Auch die ganze Allergieforschung bei uns, Hirnforschung. Also vergesst jetzt sicherlich noch ein paar andere. Wir machen wirklich, also wir haben wirklich in vielen Bereichen sehr, sehr smarte People sitzen und unglaublich tolles Potenzial sozusagen. Man kann nur dann groß werden, wenn wir uns die Genies unter Anführungsstrichen aus den USA herüberholen. Muss ich sagen, stört mich auch der Ausdruck, weil wir haben auch genug Potenzial bei uns. Das ist automatisch kleinreden von unserem eigenen Potenzial.

Das finde ich auch unfair, aber so.

Michael Nikbakhsh

Hätte ich das jetzt gar nicht empfunden. Also ich hätte eher gemeint, dass die Edith sagt, wir nutzen einfach Opportunität, oder Entschuldigung, Edith, dass ich dich da interpretiere.

Matthias Farlik

Ich bin dafür, nochmal, ich bin der Erste, der sagt, rüberholen, was geht, weil wir können das umdrehen, was quasi passiert ist nach dem zweiten oder vor und während dem zweiten Weltkrieg als Brain Drain, den wir erlebt haben in Europa, nicht Richtung USA bin ich der letzte, der sagt, das sollte man nicht machen. Aber wie gesagt, kann man machen, aber dann müsste man auch entsprechend mehr Geld in die Hand nehmen, weil mit dem Geld, das jetzt da ist, sage ich jetzt einmal aus meiner Perspektive und aus meinem Verständnis, wird es sich nicht ausgehen können, aber die Infrastruktur nicht da ist. B, weil einfach dann für die Grundlagenforschung zumindest das Budget nicht vorhanden ist. Und klar, wenn da extra Töpfe freigemacht werden, wunderbar, the more the marrier im Sinne von Wissenschaft lebt vom Austausch, Wissenschaft lebt davon natürlich die Erfahrung auch zu nutzen, die die in den USA gemacht haben. Ob sie es aber eins zu eins umsetzen können, wie sie es z.B. jetzt am MIT gemacht hätten, da wage ich schon wieder zu bezweifeln. Wie gesagt, weil da spielt nicht nur Geld eine Rolle, sondern auch die Möglichkeit, Möglichkeit mit anderen Infrastrukturen, sprich Industrie, auch Kooperationen einzugehen.

Und das ist bei uns halt einfach so nicht vorhanden und das kann man von heute auf morgen auch nicht bei uns so installieren. Aber nichtsdestotrotz natürlich Opportunity, bin der letzte, der sagt, machen wir das nicht. Im Gegenteil, aber das und wenn man dann heute hört, dass der Herr Bardet wiederum die Budgetsituation sich genauer angeschaut hat und dann feststellt, wir haben doch eher mehr ein 20 Milliarden Loch als ein 12 Milliarden Loch, dann denke ich mir, wo werden sie anfangen zu sparen? Und es ist meistens so, das sagt uns auch die Geschichte, sie sparen eher dort, wo man es am letzten sieht. Und am letzten sieht man es meistens, wenn man bei der Bildung spart. Aber wir haben jetzt einen neuen Bildungsminister, Herrn Wiederkehr, und die Hoffnung lebt, dass er da für uns alle einsteht und die Bildung nicht unter die Räder kommen lässt.

Michael Nikbakhsh

Jetzt also abgesehen da, ich teile diese Hoffnung.

Matthias Farlik

Das ist gut, danke, einen habe ich schon. Das ist gut.

Michael Nikbakhsh

Also ich teile die Hoffnung, dass das erkannt wird. Jetzt bietet sich ja nicht für jeden Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin die Möglichkeit, das Land zu verlassen, wenn sich die Verhältnisse ändern. Was macht man denn, wenn man jetzt z.B. am Klimawandel forscht oder Immunologe ist, sich mit Impfungen beschäftigt und merkt, der Präsident will das nicht mehr, hört man dann einfach auf, quasi offensiv zu forschen und macht dann mehr so Dienst nach Vorschrift? Weil ein neues Fachgebiet wird man sich nicht so einfach suchen können. Was macht denn Forscher, der nicht mehr forschen darf?

Matthias Farlik

Ja, also dieser Punkt, wo ich sage, okay, das will ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen müssen. Also ich hoffe, ich muss es mir auch nicht vorstellen hier in Österreich, aber ich sage jetzt mal natürlich, also ein Weg ist sicher die Privatindustrie, wobei das natürlich auch wiederum mit mit dem Nachgeschmack, mit dem bitteren verbunden ist, dass man auch dort nicht weiß, wie es in den USA weitergeht. Die Privatindustrie auch im Biotech Sektor oder im Pharmasektor natürlich. Bin gespannt, wie sich die weiterentwickeln wird mit all den Tarifen, die ja jetzt auch immer wieder mal schon mal nicht, mal doch mal weniger, mal mehr einführen will. Also allein die Unsicherheit, die dadurch generiert wird, auch in dem Sektor, glaube ich, können wir gar nicht abschätzen, welche Effekte das haben wird. Aber natürlich, das sind Jobs, die verfügbar sind in solchen Situationen möglicherweise. Und was natürlich auch geht, jetzt unabhängig von, wir reden jetzt davon, im akademischen Sektor die Leute hierher zu bringen, aber was in Europa schon noch eine Option ist, das haben wir vorhin jetzt nicht erwähnt, aber ich gebe natürlich recht, nicht jeder hat die Option mit Familie und mit Sesshaftigkeit und Wurzeln geschlagen, ist die Mobilität automatisch nicht unbedingt so gegeben.

Aber was auch eine Option ist, für die, die es zumindest können, ist natürlich in die Privatindustrie zu wechseln, weil da gibt es auch in Europa ganz gute Örtlichkeiten dafür, ob es jetzt Novartis ist oder Roche. Also wir haben wir haben genügend Unternehmen, die auch, die auch bei uns in Europa generell, Schweiz, England, Frankreich, auch Deutschland natürlich mit Bayer auch und auch boehringer Ingelheim, die haben sogar Forschungsstandort hier in Österreich, in Wien. Also die haben natürlich auch Optionen und werden hoffentlich auch die Chancen sehen und nutzen und dann auch die ein oder anderen Leute von dort rüber abgreifen, wenn man so sagen kann. Ja, das sind Optionen, die da sind. Aber natürlich, wie du sagst, ich meine, du kannst jetzt nicht von heute auf morgen umsatteln und von Immunologe zu Physiker, weil dort vielleicht noch bessere Chancen sind. Das geht sich so schnell nicht aus.

Edith Meinhardt

Ja, vor allem ist ja die Unberechenbarkeit dann ein ständiger Faktor. Wer glaubt dann, dass dieses neue Feld Bestand hat?

Matthias Farlik

Genau, das ist, was ich vorhin gesagt habe. Du musst ja dann wiederum schauen, dass du Gelder einwirbst. Und wenn du in deinem Track Record nur Publikationen hast aus dem Bereich der Immunologie, wer glaubt dir das dann, dass du jetzt plötzlich in der Physik irgendwie was weiterbringst? Also selbst wenn du Physik nicht ungebildet bist, aber natürlich, es ist dir nicht wirklich, du hast die Thematik nicht so durchdrungen wie deine eigene angestammte und somit bist du automatisch im Nachteil. Also das halte ich eher für unrealistisch, dass das machbar ist. So schnell einmal kurz Topic Profession wechseln. Im Endeffekt ist Profession, glaube ich, ist nicht so leicht möglich.

Also da müsste man sich einen kompletten Plan B, der nichts mit Forschern zu tun hat, überlegen. Dann wahrscheinlich.

Edith Meinhardt

Ja, aber da geht unfassbar viel Wissen, Erfahrung natürlich verloren.

Matthias Farlik

Und das ist die eigentliche Tragik an der ganzen Situation, weil was da an Möglichkeiten einfach ungenutzt bleibt, ist schlicht ja, sich gar nicht vorstellen. Den Schmetterlingseffekt in die Zukunft, den mag man sich gar nicht denken.

Michael Nikbakhsh

Es sei denn du bevorstein fällt, dass Trump und seinen tech Bros gut gefällt. Also z.b. wie man 1000 Jahre alt werden kann. Ich glaube da in dem Fall hättest du wahrscheinlich viele Türen offen.

Matthias Farlik

Ja, ich habe nicht gehört, dass sie das aging. Also gibt es jetzt unabhängig von Trumps Ideen natürlich, aber Aging Research ist spannend, ist extrem interessant, einfach aus dem Grund, dass wir eine demografisch alte Gesellschaft haben und immer älter werden noch gibt es auch natürlich die Tendenz, auch mehr zu verstehen, was bedeutet das nicht älter werden und wie das Immunsystem, das tatsächlich dann auch wiederum der Grund ist, warum im Alter gehäuft gewisse Erkrankungen siehe Krebs auftreten. Ja, das hat alles eine Bedeutung und natürlich ist das ein Forschungszweck und ich habe nicht gehört, dass der zumindest jetzt einmal großartig leidet, abgesehen von den generellen.

Michael Nikbakhsh

Aber ja, aber dieses Feld bevorsch du ja eigentlich auch im allerweitesten Sinn, oder? Das heißt, du wärst einer der wenigen, die in die USA gehen könnten, wenn schon keiner mehr dort sein will.

Matthias Farlik

Immunologe habe ich habe es eingangs erwähnt, der Immunologe hat den Vorteil, dass er eigentlich sehr, sehr immun sein sind fa überall, nicht im Körper und haben auch immer mehr Rolle und kriegen immer mehr Rolle. Je mehr man sie versteht und weiß, wo sie beteiligt sind, desto mehr kommt man drauf okay, es gibt kaum Prozesse, die uns betreffen, vor allem wenn es in Richtung auch Erkrankungen geht, wo es Immunsystem nicht auch eine entscheidende Rolle spielt und auch ein Wörtchen mitzureden hat. Und natürlich klar, es ist tatsächlich so. Also das Altern ist sehr stark auch mit dem Altern des Immunsystems verbunden. Causen Konsequenz, also Ursache Wirkung ist noch nicht so ganz geklärt immer wieder. Aber wir kommen schon drauf, dass das eine das andere bedingt.

Michael Nikbakhsh

Edith wir sagen immer wieder mal, die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, sie ist zerbrechlich und verteidigt sich nicht von selbst. Ich erweitere das jetzt auch auf die Freiheit der Wissenschaft. Auch diese ist ein hohes Gut und verteidigt sich nicht von selbst.

Liebe Edith, danke fürs Kommen.

Matthias Farlik

Nik, danke, war wieder eine sehr tolle Folge und ich freue mich schon auf die nächste.

Michael Nikbakhsh

Werden wir liefern.

Edith Meinhardt

Bis demnächst.

Autor:in:Michael Nikbakhsh |