Die Dunkelkammer

SOS Kinderdorf, der Fall Anna: Wie stoppt man Gewalt und Missbrauch, Frau Wölfl?

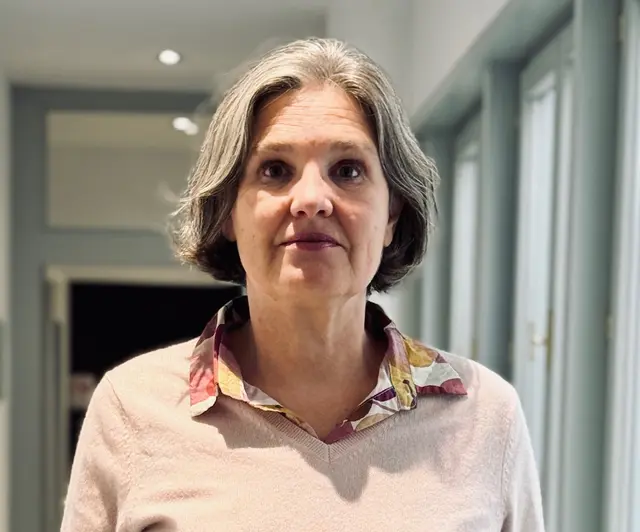

- Hedwig Wölfl, Leiterin der Kinderschutzorganisation Möwe

- Fotocredit: Edith Meinhart

- hochgeladen von Edith Meinhart

Von Edith Meinhart. Missbrauch, Gewalt und Verdachtsfälle, denen nicht schnell genug nachgegangen wird: Was ist dran an den Vorwürfen gegen SOS-Kinderdorf? Wie geht man -15 Jahren nach Aufbrechen des sogenannten Heimskandals - richtig damit um? Wie ist die Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu stoppen? Und was zeigt der Fall der zwölfjährigen Anna? Zehn Burschen wurden vor wenigen Wochen vom Vorwurf freigesprochen, das Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Wie denkt sie über das Urteil? Darüber spricht Hedwig Wölfl in dieser Folge der Dunkelkammer. Sie leitet die Kinderschutzorganisation Möwe, setzt sich seit 20 Jahren für Gewaltprävention ein und ist Mitglied jener Kommission, welche die Vorfälle in SOS-Kinderdorf-Einrichtungen untersucht.

Edith Meinhart

Es hat viel zu lange gedauert, bis Männer und Frauen begonnen haben, über die seelischen und körperlichen Qualen zu reden, die ihnen als Heimkinder und Internatszöglinge in den Nachkriegsjahrzehnten angetan worden waren. Vor 15 Jahren brach der sogenannte Heimkinderskandal auf. Der sexuelle Missbrauch durch Patres und Nonnen kam endlich zur Sprache, ebenso die Versuche, ihn unter der Decke zu halten, der gewaltsame Drill in staatlichen Erziehungsanstalten, wo vor allem Kinder aus der Unterschicht systematisch gebrochen wurden.

Ich war als Journalistin an der Aufarbeitung beteiligt, die ohne öffentlichen Druck und die journalistischen Recherchen nicht vom Fleck gekommen wäre. Vom SOS Kinderdorf war lange Zeit keine Rede. Bis 2014, also vor etwa zehn Jahren, die Wohlfahrtseinrichtung, die Anfang der er 1950er-Jahre von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen worden war, sich den dunklen Zeiten der eigenen Geschichte stellte, und zwar in einem Buch des Historikers Horst Schreiber mit dem sprechenden Titel „Dem Schweigen verpflichtet“. Es schien damals, als hätten die SOS Kinderdörfer ihre Vergangenheit aufgearbeitet, soweit das möglich war. Ein großer Teil der Akten wurde nämlich Anfang der 1990er- Jahre vernichtet.

In den vergangenen Wochen war plötzlich wieder von Missbrauchsfällen in SOS Kinderdorf- Einrichtungen die Rede. In Seekirchen am Wallersee sollen Ex-Mitarbeiter Mädchen sexuell missbraucht und einem Buben körperliche Gewalt zugefügt haben. Der Täter wurde nach seiner Verurteilung entlassen. Auch in anderen SOS-Kinderdorf-Einrichtungen soll es zu Übergriffen gekommen sein.

Darüber reden wir gleich. Außerdem geht es heute auch um den Fall der jährigen Anna.

Hier mit mir im Dunkelkammerstudio ist Hedwig Wölfl eine der wichtigsten Ansprechpartnerinnen des Landes, wenn es um Kinderschutz geht. Frau Wölfl, vielen Dank, dass Sie da sind.

Hedwig Wölfl

Danke für die Einladung.

Edith Meinhart

Hedwig Wölfl leitet die Kinderschutzorganisation MÖWE, setzt sich seit 20 Jahren für Gewaltprävention und Kinderschutz ein, wurde dafür im Vorjahr mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich gewürdigt, und sie ist Mitglied jener Kommission unter Leitung von Irmgard Griss, welche die Vorfälle in den SOS Kinderdorf Einrichtungen untersuchen soll.

Der Falter war das erste Medium, das über Vorfälle berichtete und bezog sich dabei auf Übergriffe, die in einer Studie dargelegt werden, die von SOS Kinderdorf selbst beauftragt worden war. Möglicherweise sind Anzeigen vom Land Kärnten nicht an die Staatsanwaltschaft weitergereicht worden. Auch in Imst in Tirol und im Steirischen soll es zu Vorfällen gekommen sein. Diese reichen teilweise Jahrzehnte zurück.

Zur Einordnung, Frau Wölfl, wie stellt sich die Lage für Sie im Moment dar?

Hedwig Wölfl

Wir sind als unabhängige Kommission einberufen worden, um diese Vorfälle anzuschauen und Zusammenhänge festzustellen, auch um genauer hinzuschauen: Wie hat in der Organisation Kinderschutz gegriffen, wurde rechtzeitig und richtig reagiert? Ich denke, das ist an verschiedenen Standorten unterschiedlich gelaufen. Ich kenne - so wie die anderen Kommissionsmitglieder - bisher nur die medial dargestellten Vorwürfe. Das gilt es in den nächsten Wochen und Monaten mit der gebotenen Distanz und einer multiprofessionellen Fachlichkeit zu durchleuchten und dann Empfehlungen für die Organisation auszusprechen, wie man Kindeswohl besser leben kann.

Edith Meinhart

Geschlossene Einrichtungen, die eigentlich ein Safe Space für die Ärmsten und Verwundbarsten der Gesellschaft sein sollen, bergen ja immer das Risiko von Übergriffen. Wie schützt man Kinder und Jugendliche bestmöglich?

Hedwig Wölfl

Wir nennen das institutionelle Gewalt. Je geschlossener Institutionen sind, je weniger nach außen dringt, je mehr gegenseitige Abhängigkeitsverhältnisse bestehen - und Kinder sind immer von uns Erwachsenen abhängig -, desto eher tendieren sie dazu, dass sich dort verschiedene Formen von Gewalt durchsetzen. Es ist hier wirklich notwendig, wach und mit klaren Regeln das Hinschauen zu fördern. In den letzten Jahren haben sich Kinderschutzkonzepte durchgesetzt. Es gibt Verhaltenskodizes für Mitarbeitende, wo es wirklich darum geht, schon bei geringen Grenzverletzungen, die man beobachtet, von denen man hört, aufmerksam zu sein, das auch ansprechen zu können, um die Gewalt im schon im Entstehen zu beenden. Wenn keine Atmosphäre entsteht, wo Gewalt erlaubt ist, und das beginnt bei Herumschimpfen, sexualisierten Sprüchen, wenn da wer Stopp sagt, so reden wir nicht miteinander. Oder nachfragt: Warum hast du mit dem Kind geschimpft? Das hat ganz verstört gewirkt. Oder - das ist fast am Wichtigsten -, Kinder und Jugendliche auch selbst sich äußern können, wenn sie sich ungerecht oder in irgendeiner Weise gedemütigt fühlen, dann ist Gewalt beendbar, weil sie benennbar ist. Das ist schwierig in Institutionen, wo vor allem Kinder und Jugendliche sind, die schon viel erleben mussten, und wo diese Begegnung erst in einen gewaltfreien und möglichst aufmerksamen und zugewandten Kontext überführt werden muss.

Edith Meinhart

Wenn man das konkret macht: Mir fällt bei einem Kollegen, einer Kollegin etwas auf. Wie soll ich, wie sollen Vorgesetzte reagieren?

Hedwig Wölfl

Wichtig wäre es, irgendwem einmal mitzuteilen. Das Vier -Augen-Prinzip ist im Kinderschutz eines der wichtigsten Prinzipien, dass vier, sechs oder auch mehr Augen auch mehr mitkriegen. Dann hat man selbst auch ein Korrektiv. Wichtig ist es auch, unabhängige Personen zu installieren. Wir kennen das in den meisten Firmen vom Betriebsrat, an den man sich wenden kann, wenn man das Gefühl hat, da läuft was falsch. Genauso braucht es für den Kinderschutz zum Beispiel einen Kinderschutzbeauftragten oder ein Kindeswohlteam. Das hat unterschiedliche Namen. Es geht um Vertrauenspersonen, wo sowohl die Kinder und Jugendlichen, als auch die Mitarbeitenden wissen, da kann ich mal meine Sorge, meine Beobachtung, meinen Eindruck schildern und die werden das zu den Leitungspersonen bis hin zur Geschäftsführung weitertragen, damit wieder eine kindorientierte und achtsame Atmosphäre hergestellt werden kann. Unter dem Schlagwort „Wehret den Anfängen“ die Aufmerksamkeit zu erhöhen und auch klarzumachen, dass nicht jede Grenzverletzung mit den schlimmsten Konsequenzen zu tun hat, sondern dass es wichtig ist, bereits bei beginnendem, nicht adäquaten Verhalten etwas zu sagen; nicht erst, wenn man wirklich manifeste Gewalt in einem strafrechtlichen Sinn mitkriegt. Dann gilt es ja, andere Maßnahmen zu setzen, auch behördliche.

Edith Meinhart

Anders als ich es als Journalistin in vergleichbaren Fällen erlebt habe, scheint das SOS Kinderdorf transparent reagiert zu haben. Auf der Homepage der Organisation werden Fragen beantwortet, strukturelle Schwächen und unklare Verantwortlichkeiten eingestanden und bereits eingeleitete Schritte angeführt, zum Beispiel ein besseres Meldesystem. Was halten Sie davon?

Hedwig Wölfl

Ich wäre nicht bereit, in dieser Reformkommission mitzuwirken, wenn ich nicht den Eindruck hätte, dass auch in der Organisationen Reformwille da ist und das sehr ernst genommen wird, auch in dem Sinne, dass Fehler eingestanden werden und gesagt wird, wir wollen dazulernen, haben die und die Schritte schon gesetzt. Manche müssen vielleicht noch von der Schublade ins Alltagsleben übergeführt werden. Aber mir ist auch wichtig zu sagen, dass wir im Kinderschutz zusammenarbeiten und viele Mitarbeitende von SOS Kinderdorf sich auf vielen Ebenen für das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder einsetze. Vieles gelingt auch gut. Die Organisation hat in den letzten Jahrzehnten sukzessive dazugelernt. Das Wichtige ist, einen differenzierten Blick darauf zu werfen und gut zu analysieren, was nicht gelungen ist, welche Bedingungen dazu geführt, haben, dass vielleicht zu spät gehandelt wurde oder Dinge nicht gut aufgearbeitet wurden. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten in der Kommission unter Frau Griss, die viel Erfahrung mitbringt, genau anschauen.

Edith Meinhart

1950 wurde das erste Kinderdorf in Imst in Tirol gebaut. Seither sind tausende Kinder in SOS-Ersatzfamilien aufgewachsen. Sexuelle Gewalt hat sich natürlich nicht mit dem Modell der heilen Familie, das da im dörflichen Verband aufgesetzt wurde, vertragen. Hermann Gmeiner, der Gründer, wollte das SOS Kinderdorf ja seinem eigenen guten Elternhaus, wie es in seiner Biografie heißt, im Vorarlberger Alberschwende nachbauen. Seither hat sich sehr viel geändert. Wie funktioniert denn ein SOS Kinderdorf anno 2025?

Hedwig Wölfl

Dieses ursprüngliche Modell von mehreren Kinderdorf-Müttern, die einige Kinder versorgen und einem männlichen Leiter, sozusagen das heile Dorf in einem patriarchalen Sinne, hat sich überholt. SOS Kinderdorf hat viele moderne sozialpädagogische Konzepte, die es jetzt gilt, besser nach außen zu kommunizieren und zu sagen, dass dieses Modell der Kinderdorfmutter nicht mehr zeitgemäß ist und nur noch in sehr wenigen Standorten so gelebt wird.

Edith Meinhart

Das haben die meisten noch im Kopf.

Hedwig Wölfl

Das ist auch dem Namen immanent und international das Modell, das durchaus seine Meriten hat und für viele Kinder eine Familie geboten hat, die keine andere hatten. Aber das ist sicher nicht mehr das Modell, das sich 2025 lebbar ist. Es gibt viele sozialpädagogische Modelle, wie Kinder und Jugendliche, die zu Hause nicht den sicheren, geschützten und förderlichen Raum haben, den jedes Kind verdient, auch in guter Förderung und Obhut von Menschen aufwachsen. Die haben das auch gelernt und sich für einen Beruf entschieden, bekommen dafür bezahlt und müssen nicht ihre ganze Lebensführung darauf abstellen, wie es Kinderdorfmütter früher mussten. Diese heute gelebte Realität gilt es mehr in den Vordergrund zu rücken.

Edith Meinhart

Sie haben die patriarchal autoritären Verhältnisse in den SOS Kinderdörfern früher schon angesprochen, die Übergriffe und Missbrauch begünstigt haben, aber auch deren Vertuschung. Beii aller berechtigten Kritik scheint die Einrichtung im Verhältnis zu staatlichen und kirchlichen Heimen, in denen sich mitunter noch Erzieher aus der NS-Zeit austoben durften, auch einiges richtig gemacht zu haben. Zum Beispiel wurden sozial benachteiligte Kinder nicht per se als minderwertig und gefährlich abgestempelt, Geschwister wurden nicht voneinander getrennt, Buben und Mädchen sind bis 14 gemeinsam aufgewachsen. Wenn man das abwägt, hat sich zwar das historische Modell SOS Kinderdorf überlebt, aber die Frage stellt sich: Braucht es diese Einrichtung noch?

Hedwig Wölfl

Wir haben leider auch in Österreich viele Kinder, die nicht zu Hause leben können, wo die Kinder- und Jugendhilfe als zuständige Einrichtung nach einer Gefährdungsmeldung feststellt: Wir brauchen einen anderen guten Ort, wo diese Kinder und Jugendlichen leben können. Und da braucht es viele verschiedene Einrichtungen. Nicht für jedes Kind passt dasselbe Modell. Es gibt Kinder, die sich in einer familienähnlichen Struktur in einer Pflegefamilie wohlfühlen, andere, die eine Institution, eine Wohngemeinschaft brauchen. Manche haben andere besondere Bedürfnisse. Hier ist es wichtig, dass die Versorgungslandschaft die Buntheit und Vielfalt widerspiegelt, die Kinder und Jugendliche brauchen, weil sie eben unterschiedlich sind. Da kann viel Platz haben. Wir müssen uns da weiterentwickeln. Das Traurige ist, dass immer weniger Familien bereit sind, zum Beispiel ein Pflegekind aufzunehmen und wir als Gesellschaft zwar ein Bewusstsein dafür haben, was es braucht, aber die Bereitstellung der Ressourcen nicht einfach ist.

Edith Meinhart

Ich springe noch einmal kurz in die Geschichte. In den Nachkriegsjahrzehnten herrschte bittere Not in der Bevölkerung. Es hat tatsächlich viele Kinder gegeben, die nichts zu essen hatten. Die Fürsorge war mit dem Elend überfordert. Wir leben heute im Wohlstand. Trotzdem braucht es Einrichtungen, wie Sie gesagt haben, für Kinder, die in ihren eigenen Familien Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung erleiden. Das SOS Kinderdorf muss nun fürchten, Spenden zu verlieren. Ist das die richtige Antwort oder bleiben da Kinder auf der Strecke?

Hedwig Wölfl

Da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich glaube, das kann man gut an dem Begriff Vernachlässigung erklären. Es gibt eine Art von materieller Vernachlässigung. So wie in der Nachkriegszeit, als es wenig zu essen, nichts zum Anziehen gab, auch zu wenig Wohnraum. Jetzt sehen wir die Vernachlässigung eher im emotionalen und sozialen Bereich. Diese kann vielfältig sein. Das können eine Drogenabhängigkeit oder Alkoholmissbrauch der Eltern sein, psychische Erkrankungen, auch Armut, also ökonomische Schlechterstellung, spielt noch eine Rolle, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie in der Nachkriegszeit. Eltern, die nicht erziehungsfähig sind, die weder die inneren oder die Beziehungskapazitäten haben, einem Kind das anzubieten, was es zu einem guten Aufwachsen braucht. Wir leben in einem Wohlfahrtsstaat. Es sind vor allem die Bundesländer dafür zuständig, diese Versorgungssysteme zu finanzieren. Jetzt ist das große Sparen ausgerufen. Das spüren diese Einrichtungen, die im Kinderschutz tätig sind, sei es im stationären oder im ambulanten Bereich. Viele Einrichtungen, die in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen arbeiten, sind auf die Spendenbereitschaft von Menschen angewiesen, vor allem innovative Projekte sind oft spendenfinanziert. Ich kann nur für den Kinderschutzbereich sagen, wir könnten in der Prävention und in neuen Versorgungsprojekten nicht das leisten, wenn wir nicht auch auf private Spenden zurückgreifen könnten.

Edith Meinhart

Das gilt wohl auch für das SOS-Kinderdorf.

Hedwig Wölfl

Ich nehme das an, ja. Dieses Spannungsfeld zwischen Spendenaufruf und Verwendung und was das mit der Transparenz tut, ist sicher Untersuchungsgegenstand der Kommission.

Edith Meinhart

Wie geht es Ihnen mit der Berichterstattung?

Hedwig Wölfl

Im Fall SOS Kinderdorf muss ich sagen, dass die Berichterstattung ein Dilemma ist. Sie lässt mich mit ambivalenten Gefühlen zurück. Einerseits braucht es Geschichten, die betroffen machen, um das Thema Kinderschutz in der Öffentlichkeit wieder ins Bewusstsein zu rufen. Andererseits gibt es dann oft eine Tendenz zur Skandalisierung, Sensationalisierung, auch zum Katastrophisieren. Das tut vor allem den betroffenen Kindern und ihren Familien nicht gut, wenn sie dieses Narrativ ihrer persönlichen Biografien mit oft schockierenden Details in welchen Medien auch immer reproduziert finden. Das lässt sich heute nie mehr löschen und kann extrem stigmatisierend sein, und an der Verarbeitung oder Heilung von dem, was passiert ist, hindern. Auf der anderen Seite braucht es eben Aufklärung und Bewusstseinsbildung. Auch heute noch, im Jahr 2025, passieren Kindern und Jugendlichen Dinge, die nicht sein sollten. Dabraucht es die Medien, die, und das wäre unser Wunsch, in einer achtsamen Art und Weise Bericht erstatten, wo Kinder als Betroffene berücksichtigt werden, auch mit Blick auf die Auswirkungen, die Geschichten, Bilder und auch Berichterstattung haben.

Edith Meinhart

Kommen wir zum Fall des Mädchens, das unter dem Namen Anna in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Da spielen Medien eine sehr große Rolle. Vor zwei Wochen wurden zehn Burschen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren vom Vorwurf freigesprochen, der 12-Jährigen sexuelle Gewalt angetan zu haben. Wie denken Sie über das Urteil?

Hedwig Wölfl

Das ist eine komplexe, auch juristisch komplexe Geschichte. Als Kinderschützerin kann ich sagen, nichts löst derartig negative Gefühle aus, wie der Verdacht oder die Vermutung, dass einem Kind Gewalt angetan wurde: Ekel, Wut, Schuldgefühle, Scham, Zorn. Wenn das gemischt ist mit Berichten, die zu einer Schwarz-Weiß Malerei tendieren, die nicht berücksichtigt, wie es den Menschen geht, die sowas erleben mussten, wo es um Rachefantasien und so weiter geht, wird das niemals der Komplexität des Geschehens gerecht. Uns Kinderschutz macht das sehr betroffen, weil eigentlich bei allen Beratungs- und therapeutischen Gesprächen Kinder und Jugendliche, die das in der Zeitung lesen, in den Medien mitbekommen, das thematisieren und es sie betroffen macht. Auch im Sinne von: Macht es überhaupt Sinn, wenn ich vor Gericht aussage. Sie fühlen sich mitbeschämt, es entmutigt eher als es ermutigt, wenn man das Gefühl hat, unser Rechtssystem oder auch ein Urteil ist so ungerecht, dass mein Schicksal nicht Berücksichtigung finden könnte. Wir würden uns eine Versachlichung der Berichterstattung wünschen, auch ein Hinschauen, was von höchstpersönlichen Schicksalen in der Öffentlichkeit darzustellen möglich ist.

Edith Meinhart

Das Urteil hat viel Wut ausgelöst, sehr viel Aggression auch gegen die Justizpersonen.

Hedwig Wölfl

Das habe ich gemeint.

Edith Meinhart

Wir sprechen von einer 12-jährigen. Da geht es um ein Alter, wo man Grenzen austestet, wo man anderen gefallen will, wo man erwachsene Personen bräuchte, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. In der Öffentlichkeit sind diese Differenzierungen schwer zu vermitteln.

Hedwig Wölfl

Ja, die Pubertät oder Adoleszenz, wie wir es nennen, ist eine sehr vulnerable Lebensphase, wo es darum geht, so wie Sie richtig gesagt haben, auszutesten, was brauche ich, was möchte ich. Diese ersten Schritte in die Sexualität sollen begleitet werden. Trotzdem wollen und müssen das Jugendliche auch allein ausprobieren. Schwarz-Weiß Malerei ist hier schwierig, weil viele sexuelle Handlungen ja einvernehmlich beginnen und es wichtig ist, Stopp sagen zu können. Wir haben in unserer Gerichtsbarkeit das „ Nein ist Nein“-Prinzip. Wir würden ein „Nur Ja bedeutet Ja“- Prinzip befürworten, weil es die Einvernehmlichkeit, die notwendig ist für eine erfüllte, schöne sexuelle Begegnung, ins Zentrum stellt. Und das ist aber etwas, das man lernen muss, auch Erwachsene. Aber gerade Jugendliche, die ihre ersten Schritte in sexuelle Beziehungen machen, müssen die Erfahrung machen, dass sie auf ihre eigenen Bedürfnisse hören, das auch verdeutlichen, äußern und Einvernehmlichkeit hergestellt werden kann. Das wäre durch ein „Nur ein Ja bedeutet Ja“-Prinzip besser gegeben.

Edith Meinhart

Familienministerin Claudia Plakholm hat angemerkt, das würde im Fall einer12- Jährigen nicht viel bringen. Sehen Sie das auch so?

Hedwig Wölfl

Ich kenne diese Aussage nicht. Aber ich glaube, dass das immer etwas bringt, weil es wäre ein Paradigmenwechsel in der gesellschaftlichen Haltung ist, die Einvernehmlichkeit für sexuelle Handlungen in Beziehungen voranzustellen. Aus wenn ich von Justizseite höre, das mache die Beweisbarkeit nicht einfacher. Stimmt. Aber ich glaube, es macht sie auch nicht schwieriger. Denn viele sexuelle Handlungen finden unter zwei oder wenigen Personen statt. Es gibt keine Sachbeweise. Insofern ist die Beweiswürdigung immer schwierig. Es geht uns aber im Kinderschutz um diese Haltung, dass allen klar ist, auch jungen Burschen und Männern, dass von ihrer Seite Einvernehmlichkeit herzustellen ist, dass sie nachfragen müssen, möchtest du das auch, dass ein Abgleichen der sexuellen Bedürfnisse notwendig ist, damit man einvernehmlich Sex haben kann. Das wäre die Botschaft an alle jungen Menschen, auf die eigenen Bedürfnisse und die der anderen zu schauen; dass man diese doppelte Verpflichtung hat. Je deutlicher diese Haltung in unserer Gesellschaft Platz greift, desto eher wird man insgesamt Übergriffe vermeiden können.

Edith Meinhart

Soll der Zwang bei geschlechtlichen Handlungen rechtlich weitergefasst werden, also auch psychologischen Druck und Manipulation einschließen, wie das etwa Schweden vor einigen Jahren umgesetzt hat?

Hedwig Wölfl

Das ist sicher im Sinne des Kinderschutzes und Opferschutzes, dass man auch psychische und Abhängigkeitsbeziehungen, die Toxizität, wie das jetzt genannt wird, in psychischen Gewaltbeziehungen mit einbezieht, beziehungsweise auch das, wo Jugendliche manchmal unter Druck kommen, Dinge zu tun, die sie vielleicht nicht wollen, weil sie glauben, das ist cool oder bringt etwas für meinen Status in der Peergroup, sodass sie eientlich ihre eigenen Grenzen nicht mehr gut wahrnehmen. Da muss ich vielleicht noch was zu dem Shift sagen, den wir in den letzten Jahren verstärkt beobachten, hin zu einer bildgeleiteten Sexualität.wo Wir wissen neuropsychologisch, dass Bilder so mächtig sind, dass sie die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse überlagern. Wenn ich durch Pornokonsum vorgegebene, schematische, eher männlich orientierte Bilder im Kopf habe, wie Sexualität zu sein hat, mache ich das nach. Als Psychologin sage ich: 80 Prozent unseres Lernens ist Nachahmungslernen. Gerade Kinder und Jugendliche machen nach, was sie von Erwachsene, was sie in Filmen, Bildern oder pornografischen Darstellungen sehen. Das behindert den Zugang zum eigenen Körpergefühl, zum eigenen Wünschen und Wollen, dass man schlechter wahrnehmen kann: Tut mir das überhaupt noch gut? Ist das eine angenehme Berührung? Ist mir das zu viel? Und dann kann man vielleicht nicht mehr Nein sagen, was es aber, wenn es zu einem strafrechtlichen Tatbestand wird, bräuchte. Das ist mit eine Begründung, warum wir das „Ja heißt ja“-Prinzip stark bevorzugen.

Edith Meinhart

Der Richter hat an der Berichterstattung im Fall Anna Kritik geübt und sie als sehr bedauerlich bezeichnet, teilweise auch als sachlich falsch. So war in Boulevardmedien gleich von Beginn an von einer Gruppenvergewaltigung die Rede. Teilen Sie seine Kritik?

Hedwig Wölfl

Wir wünschen uns im Kinderschutz eine sachliche und opferorientierte Berichterstattung und nicht eine Skandalisierung, die den Situationen nicht gerecht wird. Es gibt in Österreich sehr gute Möglichkeiten, als Opfer von Gewalt eine Begleitung zu bekommen. Die ist kostenlos, das heißt Prozessbegleitung und viele von uns Kinderschutz bieten das auch an. Wenn man Gewalt erleben musste, kann das Kind, die Jugendliche mit den schützenden Bezugspersonen zu uns kommen. Wir begleiten durch das Gerichtsverfahren, das ist ja oft aufregend, anstrengend, sehr belastend. Man kennt sich nicht aus, muss vielleicht von Gutachter zu Gutachterin oder zu einer kontradiktorischen Einvernahme. Das heißt, wir erklären das und unterstützen Menschen und vor allem die Kinder und Jugendlichen dabei, das durchzustehen. Und wir arbeiten ganz eng mit Opferanwältinnen und Anwälten zusammen, die hier juristischerseits imOpferschutz sind, beraten und die anwaltliche Seite übernehmen.

Edith Meinhart

Ich kann als Journalistin berichten, wie schwierig es ist, mit Opferanwältinnen zu reden, wenn man über Causen berichtet. Wie beurteilen Sie die Rolle von Anwälten, wie jenem im Fall der 12-jährigen Anna, der ja sehr eng mit den Medien kooperiert hat?

Hedwig Wölfl

Das ist das Dilemma, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wichtig ist, dass man die höchstpersönlichen Lebensbereiche, gerade von Kindern und Jugendlichen, nicht in die Medien zerrt und falsche Bilder evoziert, die zu einem öffentlichen Aufschrei führen, was der Komplexität von Fällen meistens nicht gerecht wird. Hier geht es wirklich um die Wahrung der Intimgrenzen.

Edith Meinhart

Ich sehe es als Journalistin ein bisschen anders, naturgemäß würde ich sagen. Es ist wichtig, eine Geschichten ganz zu erzählen, nicht nur Facetten rauszunehmen, die zu skandalisieren und Biografien auf eine Skandalisierung zuzuspitzen. Wenn ich als Magazinjournalistin den Platz habe, eine Gewaltbeziehung zu erzählen, finde ich es wichtig, auch die krasse Gewalt zu schilden. Aber diese hat sich entwickelt, sie hat vielleicht mit einer Isolierung des Opfers begonnen, also Jahre bevor es zur ersten körperlichen Gewalt gekommen ist. Sonst versteht man nicht, wie sich Gewalt in Beziehungen entwickelt.

Hedwig Wölfl

Ich denke, es macht einen Unterschied, ob ich eine erwachsene Person vor mir habe, die retrospektiv ein Buch schreibt oder mit einer Journalistin, die achtsam ist, zusammenarbeitet, um diese Gewaltdynamik verstehbar zu machen. Das hilft uns natürlich im Kinderschutz und im Opferschutz generell. Das ist etwas anderes, wie wenn unmündige Minderjährige, die die Folgen einer öffentlich gemachten persönlichen Geschichte nicht abschätzen können, vorgeführt werden. Das wollen wir aus Kinderschutzgründen einfach nicht. Ich sitze heute bei Ihnen und erzähle von unserer Arbeit, weil es uns auch wichtig ist, das verstehbar zu machen. Trotzdem geht es um diese Grenze, den Voyeurismus, zu dem wir alle verführbar sind, nicht zu bedienen. Derzeit erleben wir in den Kinderschutzzentren, wo viele sind, die selbst Gewalt erleben mussten, den Mut hatten, eine Anzeige zu machen und sich in der Mühle solcher Verfahren befinde, sehr viel Irritation. Mir ist es wichtig, das zurechtzurücken, ich mag dieses Wort gern: zu Recht rücken. Das, was mir passiert ist, war nicht rechtens. Dagegen wehre ich mich.

Das Schlechtreden der Justiz entmutigt, weil es insinuiert oder das Gefühl fördert, es würde in Österreich keine Gerechtigkeit hergestellt. Das ist gefährlich. Wenn das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren geht, trauen sich weniger Opfer, ihre Erfahrungen strafrechtlich verfolgen zu lassen, eine Aussage zu machen, etwas zur Anzeige zu bringen, weil sie das Gefühl haben, es bringt nichts. Das ist etwas, was uns leid tut, wo wir im Moment das Gefühl haben, es braucht einen differenzierten Blick dafür, dass die Staatsanwaltschaft das anzeigt, was von den Fakten, die vorliegen, möglich ist, und dass auch nur das zu einer Verurteilung führen kann, was angeklagt ist. Das ist nicht einfach zu erklären, aber ich denke, es ist wichtig, im Moment allen Kindern und Jugendlichen, denen es nicht gut geht, weil sie Gewalt erleben mussten, zu sagen: Wir sind für euch da. Es gibt Opferschutzeinrichtungen, Kinderschutzzentren, wo ihr Hilfe bekommt, und wir begleiten euch da durch.

Edith Meinhart

Kinderrechte sind seit fast 15 Jahren verfassungsrechtlich festgeschrieben, inzwischen sind auch Kinderschutzkonzepte ausgerollt. Trotzdem gibt es Übergriffe, die nicht schnell genug Folgen haben. Was wurde bisher übersehen, was ist noch zu tun?

Hedwig Wölfl

Derr Kinderschutz hat sich weiterentwickelt, seit 1989 das Gewaltverbot in der Erziehung festgeschrieben wurde und seit die Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. Diese Gesetze helfen. Seit letztem Schuljahr sind an allen Schulen auch Kinderschutzbeauftragte zu installieren und Kinderschutzkonzepte zu etablieren. Natürlich hilft das nur, wenn es nicht nur ein Papier für die Schublade ist und man nur dieser Anforderung Genüge tut. Das ist die Herausforderung, das ins Leben zu bringen, genau hinzuschauen. Was in Österreich fehlt sind regelmäßige Kampagnen, das heißt, für die Öffentlichkeit und die modernen Medien zugeschnittene Kampagnen. Das gab es letztes Jahr das erste Mal.

Ich würde mir wünschen, dass diese wirklich gut gemachte Kampagne, die immer noch aktuell ist und von drei Ressorts, Familie, Justiz und Frauen, glaube ich, gemeinsam auf den Weg gebracht worden ist, jedes Jahr gemacht wird. Damit Bewusstsein dafür da ist, dass Gewalt an Kindern ein No Go ist, dass man sie ansprechen und benennen muss. In skandinavischen Ländern werden regelmäßig Kampagnen gefahren, da stehen auf jedem Milchpackerl Botschaften drauf - wie: „It's a dress, not a yes“ -, die auch von heute jugendlichen Menschen verstanden werden.

Autor:in:Edith Meinhart |